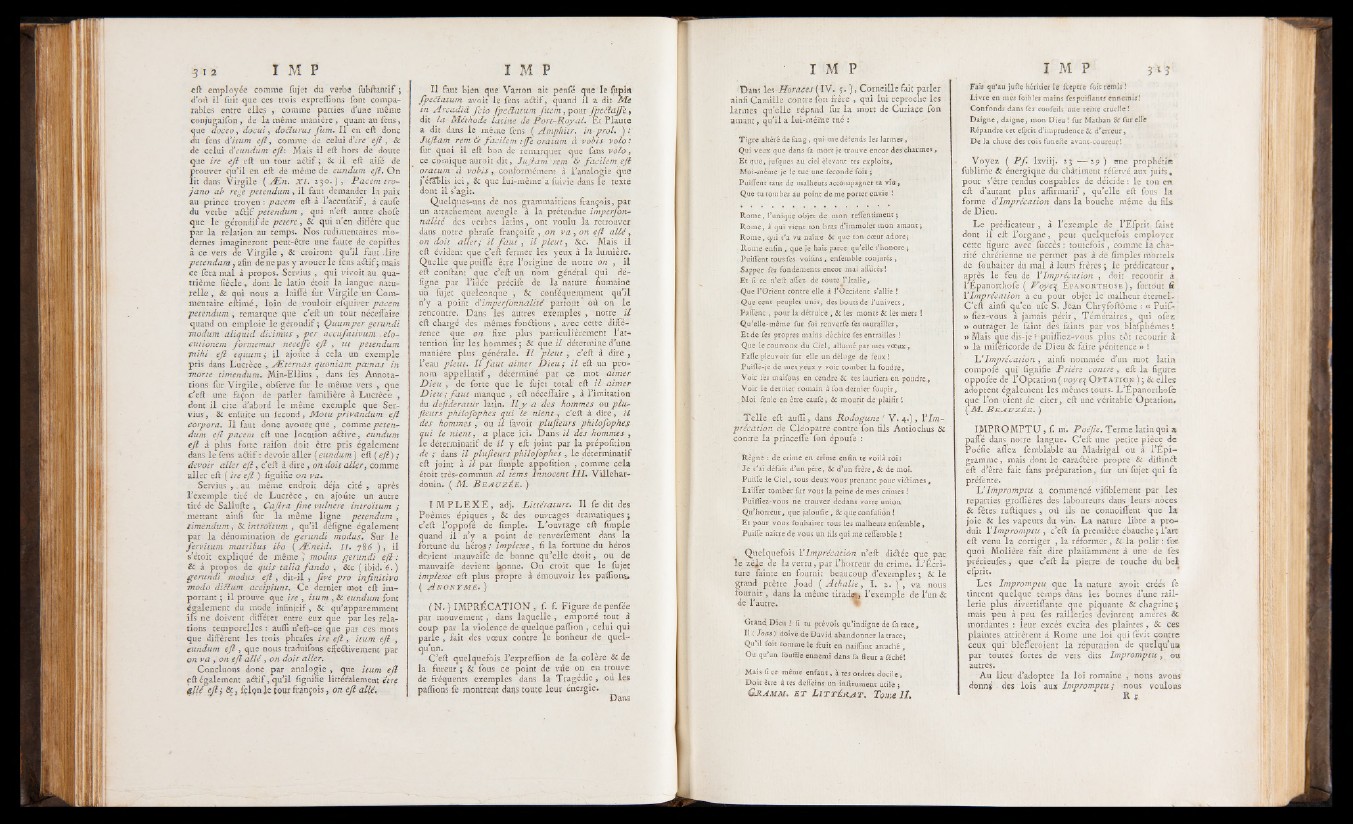

eft employée comme fujet du verbe fubftantif j

d’où i l fuie que ces trois expreffions font comparables

entre elles , comme parties d'une même

conjugaifon , de la même manière , quant au fens,

ue aoceo, d ocu i, docturus fum . I l en eft donc

u fens d’itum eft y comme de celui d’ire ' eft , &

de celui dé eundum e ft: Mais i l eft hors de doute

que ire e/? eft un tour actif ; & i l eft aifé de

prouver q u'il en eft de même de eundum ejt. On

li t dans V irg ile [Æ n . X I. 130. ) , P a c em tro-

ja n o ab rege petendum, i l faut demander la paix

au prince troyen : pacem eft à l ’accufatif, à caufe

du verbe aétif petendum, qui n’eft autre chofe

que le gérondif de petere,, & qui n’en diffère que

par la relation au temps. Nos rudimentaires modernes

imagineront peut-être une' faute de copiftcs

à ce vers de V irg ile , & croiront qu'il faut .lire

petendam, afin de ne pas y avouer le fens aétif 3 mais

ce fera mal à propos. Se mu s , qui vivoit au quatrième

f îè e le , dont le latin étoit la langue nature

lle , & qui nous a laiffé fur V irg ile un Commentaire

eftimé, loin de vouloir efquiver pacem

petendum , remarque que c’eft un tour néceffaire

quand on emploie le gérondif j Quumper gerundi

modum aliqu id dicimus , p e r accufativum . e lo-

cutionem formemus neceffe e ji , ut petendum

Ttùhï eft equum; i l ajoute a cela un exemple

pris dans Lucrèce., Æ te rn a s quoniam poenas in

morte timendum. Min.-Ellius , dans fes Annotations

fur V i r g i le , obferve fur le mêm.e vers , que

c'eft une façon de parler familière à Lucrèce ,

dont i l cite d’abord le même exemple que Ser-

v ius, & enfuite un fécond , M o tu privandum eft

corpora. I l faut donc avouer que , comme petendum

eft pacem eft une locution active, eundum

eft a plus forte raifon doit être pris également

dans le fens aéfcif : devoir aller ( eundum) eft [e ft) ;

devoir aller e f t , c’eft a dire , on doit alle r, comme

a lle r eft ( ire eft ) fignifie on va»

Servius , . au même endroit déjà cité , après

l ’exemple tiré de L u c rè c e , en ajoute un autre

tiré de Sallufte , Caftra f in e vulnere introitum ;

mettant ainfi fur la même ligne petendum ,

timendum, & introitum , qu’i l aefigne également

par la dénomination de gerundi modus. Sur le

fervitum matrihus ibp ( Æ n e id . i l . 7 $6 ) , i l

s’étoit expliqué de même modus gerundi eft :

& à propos de q.uig talia fa n d o , &c ( ibid. 6. )

gerundi modus eft , dit-il , five pro infinitivo

modo diclum acoipiünt, C e dernier mot eft important

3 i l prouve que ire , itum , & eundum font

egalement du mode infinitif, & qu’apparemment

ils ne doivent différer entre eux que par les relations

temporelles : aufli n eft-ce que par ces mots

que diffèrent lés trois phrafes ire e ( l , itum eft ,

eundum eft -, que nous traduifons effectivement par

on va y on eft a l l é , on doit aller.

Concluons donc par analogie , cjue itum eft

eft également a é t if , qu’i l lignine littéralement erre

{ illé eft 3 & , fçlçn le jour françois, on eji allé.

I l faut bien que Varron ait penfé que le ftipîa

fpeclatum avoit le fens a é tif, quand i l a dit M e

in A r ca d iâ fc io fpeclatum fu tm , pour fpeclajfty

dit la Méthode latine de P o r t-R o y a l. Et Plaute

a dit dans le même fens ( Amphitr. in-prol. ) :

Juftam rem & fa c i le m effe oratùm à vobis volo:

fur quoi i l eft bon de remarquer que fans v o lo ,

ce comique auroit dit, Juftam rem & facilem eft:

oratum~ à vobis ^conformément à l ’analoçrie que

j’éfëblis i c i , & que lui-même'afuivie dans le texte

dont i l s’agit.

Quelques-uns de nos grammairiens françois, par

un attachement aveugle à la prétendue imperfon-

n a lité des verbes la tin s , ont voulu la retrouver

dans notre phrafe françoife , on va y on eft a l l é , -

on doit alle r; i l fa u t y i l pleu t y & c. Mais i l

eft évident que c’eft fermer les yeux à la lumière.

Q u elle quepuiffe être l ’origine de notre on , i l

eft confiant que c’eft un nom général qui dé-

figne par l ’idée précife de la nature humaine

un fujet quelconque , & conféquemment qu’i l

n’y a point dl imper form alité partout où on le

rencontre. Dans les autres exemples , notre i l

eft chargé des mêmes fonctions, avec cette différence

que on fixe plus particulièrement l ’attention

fur les hommes ; & que i l détermine d’une

manière plus- générale. I l p leu t , c’ eft à dire ,

l ’eau pleu t. I l fa u t aimer D ie u y i l efKun pronom

ap p e lla t if , détérminé par çe mot aimer

D ie u y de forte que le fujet total eft i l aimer

D ie u ; f a u t manque , eft néceffaire , à l ’imitation

du defideratur latin. I l y a des hommes ou p lu fieurs

philofophes qui le n ie n t , c’eft à dire, i l

des hommes , ou i l lavoir plufieurs philofophes

qui le nient y a place ic i. Dans i l des hommes ,

le déterminatif de i l y eft joint par la prépofition

de , dans i l plufieurs, philofophes y le déterminatif

eft joint à i l par fimple appofition , comme cela

étoit très-commun a l tems Innocent I I I . V illeh a r-

douin. ( M . B e a u z é e . ) '

I M P L E X E , adj. Littérature. I l fe dit des

Poèmes épiques , & des ouvrages dramatiques 5

c’eft l ’oppofé de fimple. L ’ouvrage eft fimple

quand i l î f y a point de renverfement dans la

fortune du héros ; impie x e , fi la fortune du héros

deyient mauvaife de bonne qu’e lle é to it , ou de

mauvaife devient bonne. O n croit que le fujet

implexe eft plus propre a émouvoir les paffions,

( A n o n ym e , )

(N. ) IM P R É C A T IO N , f. f. Figure depenfée

par mouvement, dans laquelle , emporte tout a

coup par la violence de quelque paffion , celui qui

parle , fait des vepux contre le bonheur de quelqu’un.

C ’eft quelquefois l ’exprefïion de la colère & de

la fureur 3 & fous ce point de vue on en trouve

de fréquents exemples dans la Tragédie , où les

paffions fe montrent dans toute leur énergie.

D an s

Dans les Horaces ( IV . ç . ) , Corne ille fait parler

âinfî Camille contre fon frère , qui lui reproche les

larmes qu’elle répand fur la mort de Curiace fon

amant, q u'il a lui-même tué :

Tigre altéré de fang, qui me défends les larmes,

Qui veux que dans fa more je trouve encor des charmes,

■ Et que, jufques au ciel élevant tes exploits,

Moi-jnéme je le tue une fécondé fois ;

Puiflent tant de malheurs accompagner ta v ie ,

Que tu tombes au point de me porter envie I

Rome, Punique objet de mon reffentiment;

Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant;

Rome, qui t'a vu naître ôc que ton coeur adore;

Rome enfin, que je hais parce qu’elle t’honore ;

Puiflent tousfes voifins, enfemble conjurés,

Sapper fes fondements encor mal aflurcs 1

Et fi ce n’ eft aflez de toute l’ Italie,

- Que l’Orient contre elle à l’Occident s’allie !

Que cent peuples unis-, des bouts de l’univers,

Paffent , pour la détruire, & les monts 5c les mers !

Qu’elle-même fur foi renverfe fes murailles,

Et de fes propres mains déchire fes entrailles !

Que le courroiix du Ciel , allumé par mes voeux,

Fafle pleuvoir fur elle un déluge de feux [

Puiflé-je de mes yeux y voir tomber la foudre,

Voir fes maifons en cendre & tes lauriers en poudre.,

Voir le dernier romain à fon dernier foupir,

. Moi feule en être caufe, ôc mourir de plaifir î

T e l le eft au fli, dans Rodogune ( V . 4 .) , VImprécation

de Cléopâtre contre fon fils Antiochus &

contre la princeffe foii époufe :

Règne : de crime en crime enfin te voilà rôi :

Je t’ai défait d’un père, & d’ un frère, St de moi.

Puilfe le C ie l, tous deux vous’ prenant pour viétiraes ,

Laiffer tomber fur vous la peine demies crimes !

Puifllez-vous ne trouver dedans votre union

Qu’horreur, que jaloufie , & que çonfufion !

Et pour vous fbuhaiter tous les malheurs enfemble ,

Puifie naître de vous un fils qui me reflemble !

Quelquefois l ’ Imprécation n’eft di&ée que par

le zè|e de la vertu, par l ’horreur du crime. L ’Écriture

fainte en fournie beaucoup d’exemples 3 & le

grand prêtre Joad ( A t h a l i e , I. z . ) , va nous

fournir , dans la même tirad^fc l ’exemple de l ’un &

de l ’autre.

Grand D ie u ! 'fi tu prévois qu’ indigne de fa race.

Il ( Joas) doivë de David abandonner la trace;

Qu il foit comme le fruit en naiflant arraché ,

Ou qu’un fouffle ennemi dans fa fleur a feehé!

Mais fi ce même enfant, à tes ordres docile ,

Doit être à tes de (Teins un inftrumept utile ;

Gm.a m m . e t L i t t éma t . Tome I L

Fais qu’au jufte héritier le feeptre foit remis !

Livre en mes foibles mains fespuiflantî ennemis'!

Confonds dans fes cdnfeils une reine cruelle !

Daigne , daigne, mon Dieu ! fur Mathan &' fur elle

Répandre cet efprit d’imprudence Sc d’erreur,

De la chute des rois funefte avant-coureur!,

V o y e z ( P f . lxviij. 13 — zp ) tme prophétie

fublime & énergique du châtiment réfervé aux juifs «

pour s’être rendus coupables de déicide : le ton en

eft d’autant plus affirmatif , qu’e lle eft fous la

forme d’imprécation dans la bouche même du fils

de Dieu.

L e prédicateur, à l ’exemple de l ’Efprit faine

dont i l eft l ’organe, peut quelquefois employer

cette figure avec fiiccès : toutefois , comme la charité

chrétienne ne permet pas à de fimples mortels

de fouhaiter du mal à leurs frères 3. le prédicateur „

après le feu de l ’Imprécation , doit recourir à

l ’Épanorthofe ( Vqye-^ É p a n o k t h o s e ) , furtout f i

Y Imprécation a eu pour objet le malheur éternel-

-C’eft ainfi qu’en ufe S. Jean Chryfoftôme : « Puif-

» fiez-vous à jamais p érir, Téméraires,, qui ofez

» outrager le faint des faints par vos blafphêmesî

» Mais que dis-je ? puifiîez-vous plus tôt recourir à

» la miléricorde de Dieu & faire pénitence » !

U Imprécation , ainfi nommée d’un mot latin

compofé qui lignifie Prière contre , eft la figure

oppofée de l ’Optation {yoye\ O p t a t i o n ) j & e lles

adoptent également les mêmes tours. L ’Épanorthofe

que l ’on vient de citer, eft une véritable Optation.

\ M . B e a u z é e . )

IM P R O M P T U , fi m. Poéfié. Terme latin qui a

paffé dans notre langue. C ’eft une petite pièce de

Poéfie affez femblable au Madrigal ou a l ’É p i -

gramme , mais dont le cara&ère propre & diftinél

eft d’être fait fans préparation, fur an fujet qui fe

préfente.

U Impromptu a commencé vifiblement par les

reparties groflières des laboureurs dans leurs nôces

& fêtes ruftiques , où ils ne connoiffent que la

joie & les vapeurs du vin. L a nature libre a produit

Y Impromptu , c’eft fa première ébauche j l ’arc

eft venu la corriger , la reformer, & la polir : fu*r

quoi Molière fait dire plaifamment a une de fes

précieufes, que c’ eft la pierre de touche du bel

efprit.

Les Impromptu que la nature avoit créés fe

tinrent quelque temps dans les bornes d’une raillerie

plus divertiffa'nte que piquante & chagrine 3

mais peu à peu fes railleries devinrent ameres &

mordantes : leur excès excita des plaintes, & ces

plaintes, attirèrent à Rome une lo i qui févit contre

ceux qui’ blefferoient la réputation de quelqu’un

par toutes fortes de vers dits Impromptu, ou

autres.

A u lieu d’adopter la lo i romaine , nous avons

donné des lois aux Impromptu ; nous voulons

É |