cais, lorfqu’ils étoient maîtres d’Ormus 6c de Ma'fca-

ta ; mais elle eft revenue au fophi de Perfe, depuis

que ce prince, avec le fe cours des Anglois, a pris

Ormus lur eux, 6c que les Arabes fe font emparés, de

Mafcata. . '

%°. La pêche de Catifa, fur la côte de l’Arabie heu-

reufe, vis-à-vis Bahren.

30. Celle de Manar, un port de mer dans l*île de

Ceylan. Les perles que l’on y pêche font les plus fines

de tout l’Orient, tant par la beaute de leur eau

que par laperferiion de leur rondeur : mais elles pe-

fent rarement plus de quatre carats.

Enfin, on pêche des perles fur la côte du Japon;

mais elles font groffieres, irrégulières, & peu confx-

dérées.

Les perles de Bahren 6c de Catifa font celles que

l’on vend communément dans les Indes ; elles tirent

un peu fur le jaune, mais les Orientaux ne les eftiment

pas moins pour cela. Ils regardent cette couleur comme

le caraaere de leur maturité, 6c ils font perfu^dés

que celles qui ont naturellement cette teinture jaunâtre

, ne changent jamais de couleur ; 6c qu’au contraire

celles d’eau blanche ne font pas trente ans fans

prendre une couleur d’un jaune laie, à caufe de la

chaleur du climat 6c de la fueur des perfonnes qui les

portent.

Les pêches de perles , en Amérique, fe font toutes

dans le grand golfe de Mexique, le long de la côte

de la Terre-ferme. Il y en a cinq : i°. la pêche du Cuba-

gna, île à cinq lieues de la nouvelle Andaloufie, à 10

degrés { de latitude feptentrionale.

20. Celle de 111e Marguerite, ou de 111e des Perles.

30. Celle de Gomogote vers la Terre-ferme.

4°. Celle de la riviere de la Hach, appellée la Ren-

cheria.

50. Celle de Sainte-Marthe, à foixante lieues de la

riviere de la Hach.

Les perles de ces trois dernieres pêches font ordinairement

de bon poids, mais mal formées, 6c d’une

eau livide. Celles de Cubagna pefent rarement plus

de cinq carats, mais on en trouve en abondance :

celles de l’île Marguerite font les plus nombreufes

& les plus belles, tant par rapport à leur eau qu’à

leur, poids.

La pêche d as perles, dans la Tartane chinoife, fe

fait proche la ville de Nipehoa, fituée fur un lac de

même nom r i e s n ’y font pas fi belles , ni en fi

grand nombre qu’à Baharem. C’ eft cette pêche qui a

été la caufe de la guerre entre les Chinois 6c les Mof-

covites, & qui a été terminée vers la fin du dernier

fieclepar les négociations des jéfuites Péreira &Ger-

billon. Le lac, qui eft d’une grande étendue, fut

alors divifé entre les deux nations, dont chacune

prétendoit à la poffeflion du tout. '

Il y a quélques pêches de perles dans la mer du

Sud, mais elles font fort peu confidérables.

Les pêches de perles, en Europe, fe font en quelques

endroits fur les côtes d’Ecoffe &c dans un fleuve

de Bavière ; mais les perles que l’on y trouve ne font

pas comparables à celles des Indes orientales ou de

l’Amérique, quoiqu’elles fervent à faire des colliers

que l’on vend quelquefois,mille écus 6c plus.

Maniéré de pêcher Us perlés dans les Indes orientales.

Il y a deux faifons dans l’année pour la pêche

des perles : la première eft en Mars 6c en A v ril, 6c la

fécondé fe fait en Août 6c en Septembre ; plus il tombe

de pluie dans l’année, plus les pêches font abondantes.

A l’ouverture de la faifon, il paroît quelquefois

deux cens cinquante barques fur le rivage. Les plus

grandes ont deux plongeurs, les plus petites n’en ont

qu’un : toutes les barques quittent le rivage , avant le

lever du foleil, par un vent de terre qui ne manque

jamais de fouffler ; elles reviennent de même par un

vent de mer quxfuccede au premier l’après-m idi.

Auffi-tôt que les barques font arrivées 6c ont jette

l’ancre, chaque plongeur s’attache fous le corps une

pierre épaiffe de fxx pouces 6c longue d’un pié ; elle

lui fert comme de left, 6c pour empecher qu’il ne foit

chaffé ou emporté par le mouvement de l’eau, 6c

qu’il foit en état d’aller avec plus de fermeté à-travers

les flots.

Outre cela, ils fe lient à un pié une autre pierre

fort pefante, qui les précipite au fond 'de la mer en

un inftant ; 6c comme les huitres font ordinairement

attachées très-fortement aux rochers, ils arment leurs

doigts de mitaines de cuir, pour prévenir les blefiu-

res quand ils viennent à les arracher avec violence :

quelques-uns même fe fervent pour cela d’un rateau

ae fer.

Enfin chaque plongeur porte avec lui un grand

filet en maniéré de fac , lié à fon cou avec une longue

corde , dont l’autre extréixiité eft attachée au

côté de la barque : le fac eft deftiné à recevoir les

huîtres que l’on recueille ou que l’on détache du rocher

, 6c la corde fert à retirer le plongeur quand fon

fae eft plein, ou qu’il a befoin d’air. Dans cet équipage

il fe précipite quelquefois plus de 60 piés fous,

l’eau. Comme il n’a pas de tems à perdre en cet en-,

dx'oit, il n’ eft pas plutôt arrivé avi fond qu’il commence

à courir de côté 6c d’autre, quelquefois fur

un fable, quelquefois fur une terre graffe , 6c tantôt

parmi les pointes des rochers , arfachant les huîtres

qu’il rencontre , 6c les fourrant dans fon fac.

A quelque px*ofondeur que les plongeurs foient

dans l’eau, la lumière eft fx grande qu’ils voient très-.

dxftinfteinenttout ce qui pane dans la mer, avec la

même clarté que fur terre. E t , ce qui ne manque

pas de les confterner, ils apperçoivent quelquefois

des poiftons monftrueux , dont ils deviennent fou-

vent la proie , quelque précaution qu’ils ayent de

troubler l’eau , afin de n’en être pas apperçus ; de

tous les dangers de cette pêche, il n’y en a point de

plus grand ni de plus ordinaire.

Les meilleurs plongeurs reftent fous l’ eau une

demi-heure , 6c les autres pas moins qu’un quart-

d’heure. Durant ce tems, ils retiennent leur haleine

fans faire aucun ufage d’huile ni d’autres liqueurs.

F oy e{ Pl o n g e r .

Quand ils fe trouvent incommodésils tirent la

corde à laquelle le fac eft attaché , 6c ils la tiennent

ferme 6c bien ferrée avec les deux mains ; alors ceux

qui font dans la barque voyant le lignai, les élevent

en l’air 6c les déchargent de leur poiîfon ; il y a quelquefois

cinq cens huîtres, d’autres fois il n’y en a pas

plus de cinquante.; * n . ,• ... -. •

Quelques plongeurs ont befoin d’un moment pour

reprendre haleine , d’autres fe rejettent à l’inftant

dans la mer , 6c continuent fans relâche ce violent

exercice pendant plufxeurs heures.

Les pêcheurs déchargent leurs barques fur le ri—-

vage, & ils mettent leurs huîtres dans un nombre infini

dtpetites foffes creufées dans le fable , 6c qui ont

quatre oucinqpiésquarrés , ils les recouvrent de petits.

tas de fable à:la hauteur d’un homme ; ce qui paroît,

à quelque diftance, femblable à une armée rangée en

bataille. On les laiffe dans cet état jufqu’à ce que la.

pluie, le vent 6c le foleil les obligent de s’ouvrir ; ce

qui ne tarde pas à les faire mourir. Alors la chair fe

corrompt, fe deffeche , 6c les perles ainfx dégagées

tombent dans la foffe quand on vient à retirer les,

huîtres.

La chair de ce poifton eft excellente ; 6c s’il eft:

v ra i, ainfx que le prétendent quelques naturaliftes,

que les perles font des pierres-formées par une mau-

vaife conftitution du corps 0,11 elles fe trouvent, comme

cela arrive quelquefois aux hommes 6c au be-

zoard, ce vice ou çette maladie n’altere point les,

humeurs ;

humeurs ; au-moins les Pavavas qui en mangent ne

trouvent aucune différence entre ceux qui ont des

perles 6c ceux qui n’en ont pas.

Après avoir nettoyé les foffes des faletés les plus

gromeres, on crible le fable plufieurs fois , afin d’en

féparer les perles. Mais quelque attention que l’on y

a i t , on en perd toujours un grand nombre. Quand

les perles font nettoyées 6c féchées, on les fait paffer

par une efpece de crible proportionné à leur groffeur.

Les plus petites font vendues pour de la femence de

perles , les autres le font au plus offrant.

Maniéré de pêcher les perles dans Us Indes occidentales.

La faifon pour cette pêche eft ordinairement

depuis le mois d’Oftobre jvifqu’au mois de Mars. Il

fort alors de Carthagene dix ou douze barques fous

l’efcorte d’un vaiffeau de guerre, appellé Larmadille.

Chaque barque a deux ou trois efclaves qui lui fervent

de plongeurs.

Parmi les barques il y en a une appellée la Capi-

tane, à laquelle toutes les autres font obligées d’apporter

la nuit ce qu’elles ont pris pendant le jou r,

afin de prévenir les fraudes. Les plongeurs ne fub-

fxftent pas long-tems, à caufe du travail exceffif qu’on

leur fait fupporter ; ils reftent quelquefois fous l’eau

plus d’un quart-d’heure : tout le refte s’y fait de

même que dans les pêches des Indes orientales.'.

Les Indiens connoiffoient le prix de leurs perles

avant la découverte de l’Amérique ; 6c quand les Ef-

pagnols y arrivèrent, ils en trouvèrent une grande

quantité qui étoit en réferve, 6c que les Américains

mettaient à un haut prix ; mais elles étoient prefque

toutes imparfaites d’une eau jaune &enfûmée, parcé

qu’ils avoient coutume de fe fervir de feu pour oxi-

vrir les poiffons oîi elles fe forment. Dans le dictionnaire

de commerce il y a une table de la valeur des perles

; elle a été communiquée à l’auteur par une per-

fonne très-capable. Comme les perles font un article

fort curieux dans le commerce, & qu’il y a des endroits.

oîi leur valeur eft peu connue, comme en Angleterre

, on va en donner ici un abrégé réduit à la

monnoie d’Angleterre. Pour la France, il eft évident

que 1 on doit copier ce qu’en dit le dictionnaire de

commerce. Sur le pié de 15. 6d. fterling la livre de

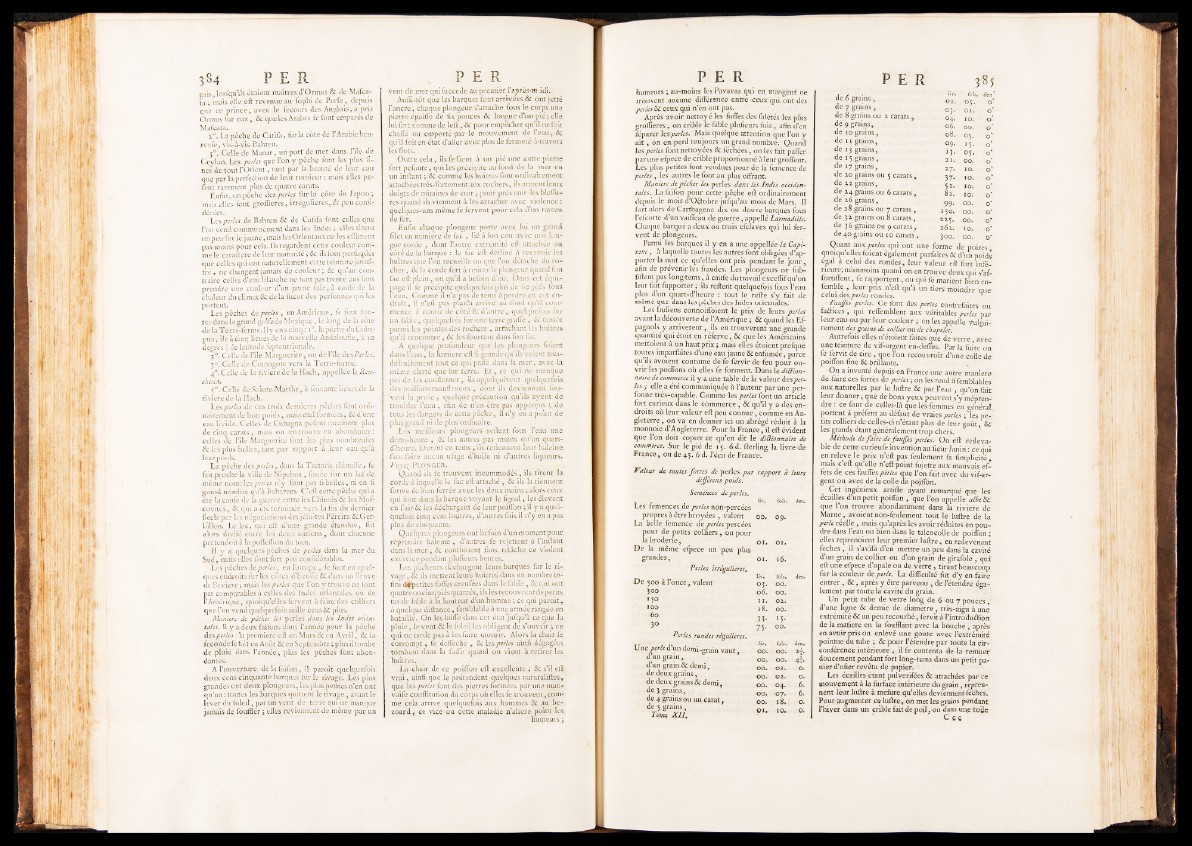

France, ou de 45. 6 d. l’écu de France.

Valeur de toutes fortes de perles par rapport à leurs

différens poids.

Semences de perles.

Les femences de perles non-percées

propres à être broyées , valent

La belle.femence de perles percées

pour de petits colliers, ou pour

.la broderie,

De la même efpece un peu plus

grandes,

Perles irrégulières.

De 500 à l’oiice, valent

39°

150

100

60

30

Perles rondes régulières.

Une perle d’un demi-grain vaut,

d’un grain,

d’un grain 6c demi,

de deux grains,

de deux grains 6c demi,

de 3 grains ,

de 4 grains ou un carat,

de 5 grains,

Tome X I I ,

00.

liv.

03.

06.

11.

18.

33-

75-

01.

fols. tea.

09.

01.

16.

fols. d « . ’

00.

00.

02.

OO.

I 5*

00.

! fols. 'den.

00. 2p

00. 4r*

01. 0.

02. 0.

04. 6 .

07. 6 .

l8. 0.

IOi Q,

de 6 grains,

02. 05. 0*

de 7 grains,

3* 01. 0'

de 8 grains ou 2 carats,

° 04. 10. 0*

de 9 grains,

06. 00. 0*

de 10 grains,

08. o*

de 11 grains,

09. 0*

de 13 grains,

3- ï P l I de 15 grains,

° P i 0'

21. 00. 0*

de 17 grains,

27. 10. 0*

de 20 grains ou ç carats ,

37- 10. 0*

de 22 grains,

52. 10. "O*.

de 24 grains ou 6 carats,

82. 10. o‘

de 26 grains,

99. 00. 0'

de 28 grains ou 7 carats,

150. 00. 0*

de. 3 2 grains ou 8 carats,

225. 00. O*

de 36 grains ou 9 carats, -

262. 10. 0’

Quant de 40 grains aux ou égalementu 1 qui o carats, ont pnaei fffaoirtems 300. e& d de’u 00. pno piroeisd 0'

réigeaulr quoiqu’elles perles eà; ncéealunim foient doeins sr qounadneds ,o lne uenr tvraoluevuer deeftu fxo qrut ii ns’faéf

s lfeomrtbifliee n, t,l efue rr appripxo rnt’eenftt ,q ouu’à quuni ftei emrsa rmieonint dbrieen q eune-' celui des perles rondes. n

fra leur c£ti*cnesf eau e,s ou qpueril par erse. ffCeem fbolnent td aeus xp evrtéersi tacbolnetsr efaites lgpaair

ou rement leur couleur ; on les appelplee rVleus des grains de collier ou de chapelet.

Autrefois elles n etoxent faites que de verre, avec

une teinture de vif-argent en-defîus. Par la fuite on.

fe fervit de c ire , que l’on recouvroit d’une colle de

poiffon fine de Ofani rae icnevse fnotrét 6c brillante. edse dpue ips eernle sF r aonnc lee us nreen adu ftir fee mmbalnabiélerés laeuuxr. ndaotnurneelrle,sq upea rd ele b olunfst ryee ;ppaeru lv’eeanut s’yq um’oénpr feanit

pdorer t:e ncte àf opnrté fdeen tc ealul edséTfàa uqtu dee 6ucx l evsr afeiemsm es en tits colliers de celles-ci n’etant plus dep leerulers g; olûest général , pe6c

les grands étant généralement trop chers. ■ ’ >

bleM mena irse déet hcoedtete d ce .ieOunr J aenfti nr e cdee vqiaui

lce’veeft lqeu p’erlilxe ufariiereu nn’fdee eefftt i fnavueffnetsipoenr ppoaisn ft efuuljeemttee aleus f natu xfa mfiamuvpaliics :ietéf,

gfeetns td oeu c aesv efacu dffee sla p cerollelse qduee p lo’ojfnfo fna.it avec du vif-arécaCilelet

s idn’guénn pieeutixt paoritfiffoten ,a yqaunet l’roenm aaprqpuelél eq ualeb el 6esc Mquaer nl’eo,n atvrooiuevnet naobno-fnedualmemmeennt t toduant sl el al urfitvriee rdee dlea pderrel ed raénesl lle’e a, um oauis b qieun’a dparènss llees taavlcooirc roéldleu ditee sp eonif pfoonu ;

feellcehse rse ,p riel nso’aievnifta l edu’ern p rmemetiterre luunft pree,u edna nresd leav ceanvaintét edf’ut unn ger aeifnp edcee cdo’lolpiearl eo ouu d d’uen v gerrarein , dtier agnirtà bfoealeu ,c oquupi feunrt rlear c ,o u6lce,u arp dreè sp eyr lêet.r eL paa drvifefnicuu l,t éd efi l.i’té tde’ynd erne féagiare

lemUenn t ppeatri tt otuubtee lad ec avveirtére d luo gnrga idne. 6d’une ligne & demie de diamètre , t roèsu- a7i gpuo uàc uens e, ‘ edxe tlraé mmiattéi è&re u enn p leau froeucfofularnbté a, vfeecrv liat àb lo’iunctrhoed,u afptiroèns peno ianvtuoeir d pur itsu boeu ;e n6lce pvoéu urn le’é tgeonûdtree pavare ct ol’uetxet rléam ciitré

cdoonufcéermenecnet pinetnédriaenut rfeo r, t illo fneg -ctoenmtes ndtaan sd eu nlà p reetimt upear

nieLre ds’ oéfciearil rleesv êéttua ndté p pualvpeierirf.ées & attachées par ce nmeonut vleemure lnutf àtr ela à f umrfeafcuer ei nqtéur’eielluerse d deuvi genranienn,t Lreépcrheéns.

lP’hoiuvre aru dgamnse nutner ccrei blulef tfraei,t daen p moeilt, l eosu gdraaninss i up\een tdoainlet Ccc