fourni de dents, plus elles doivent être minces 6c

étroites, conféquemment que le fil de fer doit être

proportionné. On paffe ce fil de fer fous la meule,

c’eft-à-dire , entre deux rouleaux d’acier femblables

à ceux qui fervent à .battre ou écacher l’or & l’argent.

Quand le fil de fer eft applati jufqu’au point

convenable, on le paffe dans une filiere de mefure

pour la dent qu’on defire, qui ne lui laiffe que fa lar-’

geur 6c fon ëpaiffeur, après quoi on coupe le fil de

fer de la longueur de 9 pouces ou de trois dents ; on

met ces parties dans un fac de peau avec de l’émeri

& de l’huile d’o live, enfuite on le roule fur une grande

table où elles fe poliffent. L’opération finie, on

coupe ces parties à trois pouces de longueur, 6c on

monte le peigne de la même façon que ceux dont les

dents font de rofeau. Mais comme les peignes de cette

efpece feroient éternels pour ainfi dire, s’ils ne

manquoient pas par e lien, qui n’ eft qu’une quantité

de fils poiffés, plus ou mois groffe, félon la largeur

ou le reflërrement qu’il faut donner à la dent ; les

Anglois ont trouvé le fecret de les faire auffi juftes

fans fe fervir de liens ni de jumelles, qui font deux

baguettes entre lefquelles les dents font arrêtées avec

le fil. Cette façon de monter les peignes eft d’autant

plus finguliere, qu’ils en ont encore plus d’égalité,

le défaut ordinaire des peignes d’acier étant de n’avoir

pas les dents rangées aufli également que l’étoffe l’exi-

geroit, foit par le défaut de l’inégalité du fil, foit par

celui qui le fait, qui ne frappe pas avec la même juf-

teffe.

Quand les Anglois veulent monter un peigne de

quelque:compte qu’on le defire, ils ont foin d’avoir

autant de dents de refente que de dents ordinaires

pour le peigne, toutes du même calibre ; on donne le

nom de dents de refente à celles qui n’ont que deux

pouces de longueur, 6c celui dé dents ordinaires, à

celles qui en ont trois , parce que les deux jumelles

en retiennent ordinairement un demi-pouce de chaque

côté. Sur une bande de fer polie de deux pouces

moins .deux ou trois lignes de large, & de Iongüeur

de deux piés plus o» moins, ils commencent à

poler de champ une dent ordinaire & une dent de refente

, 6c continuent alternativement jufqu’à ce que le

nombre de dents que le peigne doit avoir loit complet,

ayant foin de laiffer un demi-pouce de chaque côté

entre les dents ordinaires pour celles de refente. Le

nombre de dents complet, on le refferre avec une

v is , jufqu’au point de jauge ordonné pour la largeur

des étoffes, qui ordinairement eft de zo pouces pour

celles qui font des plus riches 6c des plus en ufage.

Les dents étant bien arrêtées, ils bordent un côté

avec de la terre.battue, de façon qu’ils puiffent jet-

ter une compofition d’étain &c de cuivre à un demi-

pouce d’élévation , 6c arrêter toutes les dents ordinaires

qui fe trouvent prifes dans la matière. Ce côté

fini, ils font la même opération de l’autre, après quoi

ils lâchent la vis , qui donne la liberté aux dents de

refente de tomber 6c de laiffer un vuide de la largeur

de leur calibre, après quoi ils poliffent 6c unifient ou

égalifent des deux côtés la compofition , q u i, par la

façon 'dont 011 vient d’expliquer , ne retient que les

dents dont la longueur étoit fupérieure à celles de

refente. Il n’eft pas pofîible de faire des peignes plus

juftes, 6c s’il fe trouvoit quelques défauts dans ceux-

ci , ce ne feroit que dans le cas où la dent de refente

ne feroit pas de calibre, ce qui 11e fauroit arriver.

Avant cette derniere façon de faire les peignes juftes,

il arriveroit que l’inégalité des dents cauferoit un défaut

effentiel dans l’étoffe fabriquée, fur - tout dans

l’unie ; en ce que l’étoffe fabriquée rayoit dans fa longueur

, ce qui ne fe rencontroit pas dans le peigne

de canne ou rofeau travaillé de meme, attendu que

dans ce dernier la flexibilité de la dent fe trouve rangée

par l’extenlion du fil de la chaîne ; au lieu que la

roideur de cette même dent dans le premier, rangeant

les fils avec la même inégalité qui lui eft commune

, il s’enfuit un défaut irréparable ; de façonqu’il

convient beaucoup mieux pour la perfeûion deTé-

toffe , que la chaîne range la dent du peigne, que fi

cette même dent rangera chaîne.

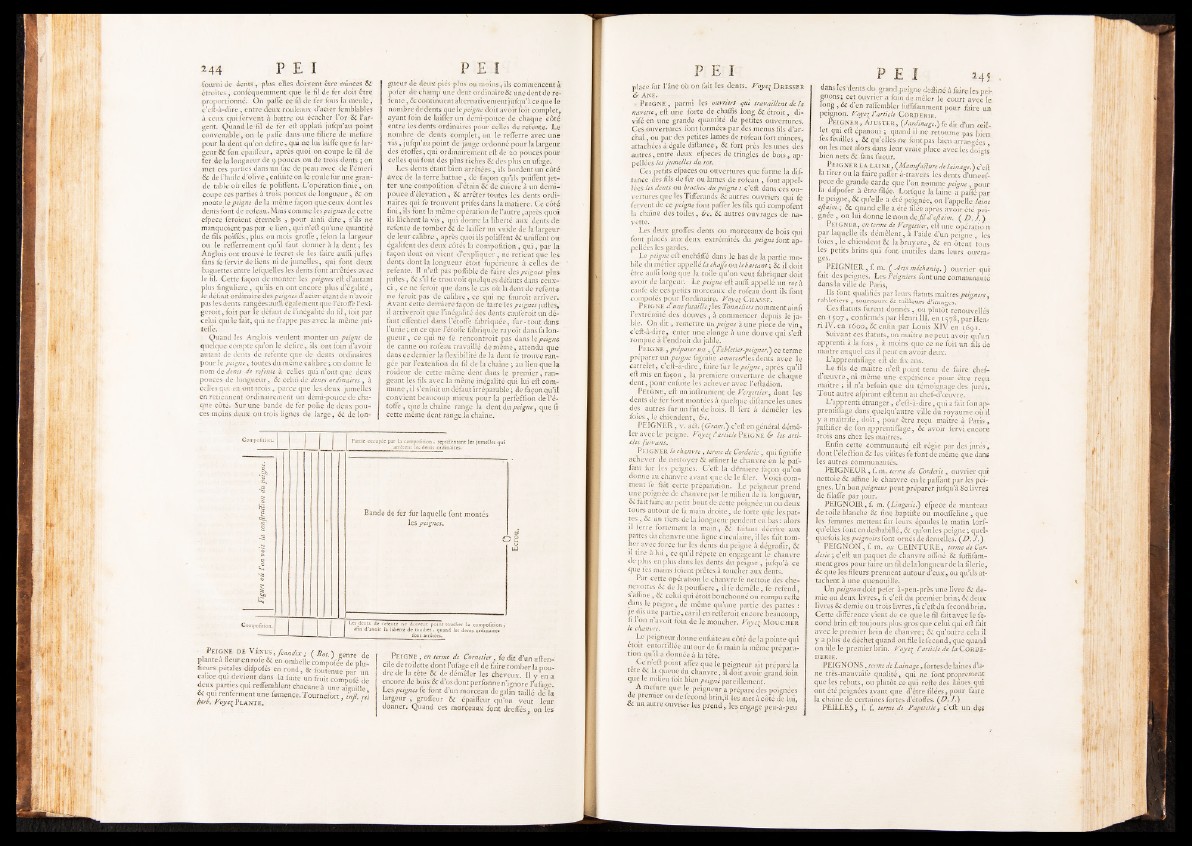

c “ poli,ic,n- 1 1 1 1 P artie occupée par la compolîcion, repréfencanc le* jum elles qui

Sa

h a

%

0

« ^0

. â j

Bande de fer fur laquelle font montés

les peignes.

c °",,or“io-

Les dents de reiénee n e doivent p o int toucher la com polîcion,'

afin d ’avoir la liberté de to m b er, quand les dents ordinaires

fo n t arrêtées.

feigne de V enus, feandix; ( Bot.) genre

plante à fleur en rofe 6c en ombelle compofée de t

-lieurs petales'xhfpofés en rond, & foutenue par

calice.qui devient dans la fuite un fruit compofé

deux parties qui reffemblent chacune à une ai«ui

& qui renferment une femence. Tournefort ïnft.

fitri. Voyi^ l'LANTE. J '

Peigne , en terme de Cornaier, fe dit d’un uften-

cile de toilette dont.l’ufage eft de faire tomber la poudre

de la tête & de démêler les cheveux. Il y en a

encore de buis & d’os dont perforine n’ignore l’ufaee.

Les peignes fe font d’un morceau degalin taillé de là

bifgeur ^gtoffeur & épaiffeur qu’on veuf leur

donner. Quand ces morceaux font dreffés, on les

place fur l ’âne où on fait les dents. Voye^ D resser

& Ane,

• Peigne , parmi les ouvriers qui travaillent de la

navette, eft une forte de chaffis long & étroit, di-,

vifé en une grande quantité de petites ouvertures.

Ces ouvertures font formées par des menus fils d’ar-

chal, ou par des petites lames de rofeau fort minces,

attachées à égale diftance, & fort près les unes des

autres, entre deux efpeces de tringles de bois, ap-

pellées les jumelles du rot.

Ces petits efpaces ou ouvertures que forme la diftance

des fils de fer ou lames de rofeau , font appell

e s les dents ou broches du peigne : c’eft dans ces ouvertures

que les Tifferands 6c autres ouvriers qui fe

fervent de ce peigne font paffer les fils qui compofent

la chaîne des toiles, &c. 6c autres ouvrages de navette.

Les deux groffes dents ou morceaux de bois qui

font'placés aux deux extrémités du peigne font app

elles les gardes.

Le peigne eft enchâffé dans le bas de la partie mobile

du métier appellé la chajfe ou le battant ; & il doit

être auffi long que la toile qu’on veut fabriquer doit

avoir de largeur. Le peigne eft auffi appelle^ un rot à

caufe de ces petits morceaux de rofeau dont ils font

compofés pour l’ordinaire. Voye^ C hasse.

Peigne d'une futaille jles TonneLiers nomment ainfi

l’extrémité des douves , à commencer depuis le ja-

ble. On d it , remettre un peigne à une piece de vin,

c’eft-à-dire, enter une alonge à une douve qui s’eft

rompue à l’endroit du jable.

Peigne , préparer un , ( Tabletier-peigner.) ce terme

préparer un peigne lignifie amorcer*les dents avec le

carrelet, c’eft-à-dire, faire fur le peigne, après qu’il

eft mis en façon , la première ouverture de chaque

dent, pour enfuite les achever avec l’eftadiou.

Peigne, eft un inftrument de Vergettier, dont les

dents de fer font montées â quelque diftancejles unes

des autres fur un fut de bois. Il fert à démêler les

foies , le chiendent, &c.

PEIGNER, v. a£h (Gram.) c’eft en général démêler

avec le peigne. Voye^ l'article Peigne & les articles

fuivans.

Peigner le chajivre, terme de Çorderie , qui lignifie

achever de nettoyer & affiner le chanvre en le paf-

fant fur les peignes, C’eft la derniere façon qu’on

donne au chanvre avant que de le filer. Voici comment

fe fait cette préparation. Le peigneur prend

une poignée de chanvre par le milieu de fa longueur,

& fait faire au petit bout de cette poignée,un ou deux

tours autour de fa main droite, de forte que les pattes

, 6c un tiers de la longueur pendent en bas : alors

il ferre fortement la main, 6c failant décrire aux

pattes du chanvre une ligne circulaire, il les fait tomber

avec force fur les dents du peigne à dégroffir, &

il tire à lu i, ce qu’il répété en engageant le chanvre

de plus en plus dans les dents du peigne , jufqu’à ce

que fes mains foient prêtes à toucher aux dents.

Par cette opération le chanvre fe nettoie des che-

nevottes 6c de là pouffiere, il fe démêle, fe refend,

s affine, 6c celui qui étoit bouchonné ou rompu refte

dans le peigne, de même qu’une partie des pattes :

je dis une partie , car il en refteroit encore beaucoup,

fi 1 on n’avoit foin de le moucher. Voyez Moucher

le chanvre.

, peigneur donne enfuite au côté de la pointe qui

etoit entortillée autour de fa main la même préparation

qu’il a donnée à la tête.

: g P°‘nt affez que le peigneur ait préparé la

tete & la queue du chanvre, il doit avoir grand foin

que le milieu foit bien peigné pareillement.

A mefure que le peigneur a préparé des poignées

de premier ou de fécond brin,il les met à côté de lui,

& un autre ouvrier les prend, les engage peu-à-peu

«faaslesSfentsdu grand,peigne.defonê A {aire les pei-,

gnons; cet ouvrier a foin de mêler le court avec le

long , & d’en raffembler fuffifamment pour faire un

peignon. Voye^ l'article Çorderie.

, Peign er, A juster, fe d;t d>un oe;j.

Jet qui eft épanoui ; quand il ne retourne pas bien

fes feuilles , & qu’elles ne font pas bien arrangées

on les met alors dans leur vraie place avec les doigts

bien nets & fans, fueur.

PEIGNER LA laine , (^Manufacture de lainage.) c’eft

la tirer ou la faire paffer à-travers les dents d’uneef-

pece de grande carde que l’on nomme peigne , pour

la difpoler à être filée. Lorfque la laine a paffe par

le peigne, & qu’eue a été peignée, on l’appelle laine

eftaimr, 6c quand elle a été filée après avoir été pei-

gnee , on lui donne le nom de f i l d'eflaim. ( D. J. )

Peigner, en terme de Vîrgetrier, eft une opératio n

par laquelle ils démêlent, à l’aide d’un peigne , les

foies , le chiendent 6c la bruyere, 6c en ôtent tous

les petits brins qui font inutiles dans leurs ouvrages.

PEIGNIER, f. m. ( Arts méchaniq, ) ouvrier qui

fait des peignes. Les Peigniers font une communauté

dans la ville de Paris,

Ils font qualifiés par leurs ftatuts maîtres ptigners,

tabletiers , tourneurs 6c tailleurs d’images.

Ces ftatuts furent donnés , ou plutôt renouvelles

en 1507, confirmés par Henri III. en 1578, par Hen?

ri IV. en 1600, 6c enfin par Louis XIV en 1691.

Suivant ces ftatuts, un maître ne peut avoir qu’un

apprenti à la fois , à moins que ce ne foit un fils de

maître auquel cas il peut en avoir deux.

L’apprentiffage eft de. fix ans..

Le fils de maître n’eft point tenu de faire chef-

d’oeuvre, ni. même une expérience pour être reçu

maître ; il n’a befoin que du témoignage des jurés.

Tout autre afpirant eft tenu au chef-d’oeuvre.

L’apprenti étranger, c’eft-à-dire, qui a fait fon ap-

prentiffage dans quelqu’autre ville du royaume où il

y amaîtrife, do it, pour être reçu maître , à Paris ,

juftifier de fon apprentiffage, 6c avoir fervi encore

trois ans chez les maîtres.

Enfin cette communauté eft régie par des jurés

dont l’éle&ion 6c les vifites fe font de même que dans

les autres communautés.

PEIGNEUR, f. m. terme de Çorderie, ouvrier qui

nettoie 6c affine le chanvre en le paffant par les peignes.

Un bon peigneur peut préparer jufqu’à 80 livres

de filaffe par jour.

PEIGNOIR, f. m. (Lingerie.) efpece de mânteau

de toile blanche 6c fine baptifte ou mouffeline , que

les femmes mettent fur leurs épaules le matin lorf-

qu’elles font en deshabillé, 6c qu’onles peigne; quelquefois

les peignoirs font ornés de dentelles. (Z>. ƒ.),

PEIGNON , f. m. ou CEINTURE, terme de Cor-

derie ; c’eft un paquet de chanvre affiné 6c fuffifamment

gros pour faire un fil de la longueur de la filerie,

6c que les fileurs prennent autour d’eux, ou qu’ils attachent

à une quenouille.

Un peignon doit pefer à-peu-près une livre 6c demie

ou deux livres, fi c’eft du premier brin; 6c deux

livres & demie ou trois livres, fi c’eft du fécond brin.

Cette différence vient de ce que le fil fait avec le fécond

brin eft toujours plus gros que celui qui eft fait

avec le premier brin de chanvre ; 6c qu’outre cela il

y a plus de déchet quand on file le fécond, que quand

on file le premier brin. Voye^ l'article de la Corde-

DERIE.

PEIGNONS, terme de Lainage, fortes de laines d’une

très-mauvaife qualité, qui ne font proprement

que les rebuts, ou plutôt ce qui refte des laines qui

ont été peignées avant que d’être filées, pour faire

la chaîne de certaines fortes d’étoffes. (Z?. /.)

PEILLES, f, f, terme de Papeterie 7 c’eft un dçs