fur la coinete qui parut en 16 5 2. Il découvrit en 1671,

le troifieme 6c le cinquième fatellite de Jupiter. V o yt\

Jupiter, G le mot Astr on om ie.

Maraldi (Jacques Philippe), vint en France en

1687, & fut reçu de l’academie des Sciences. Il a fait

un catalogue des étoiles fixes, plus exadl, dit-on,

qde celui de Bayer; mais cet ouvrage n’efl encore que

manufcrit. Ses obfervations fur les abeilles ont été inférées

dans les mémoires de l’académie des Scienc

e s , année 1712. Il mourut en 17 x 9 , à 64 ans.

(Z > .7,> I

P E R IN D È -V A L E R E , (Jurifprud.') efl le nom

que l’on donne à un relcrit de cour de Rome, dans

lequel efl cette claufe. L’effet de ce refcrit efl de valider

une provifion qui auroit pu être attaquée pour

quelque défaut qui s’y trouvoit renfermé. Ces fortes

de relents ne s’obtiennent que quand les provifions

ont été expédiées par bulles ; car quand elles ont été

expédiées par fimple fignature, on les reéhfie par une

autre fignature appellee cui priiis, à laquelle on met

la même date qu’à la première. Il n’en efl pas de même

des refcrits ou provifions, avec la claufe perindï-

vulcrc, elles n’ont d’effet que du jour de leur date, de

forte que fi entre les premières provifions 6c les nouvelles

, quelqu’un en avoit obtenu de régulières, elles

prévaudroient. Voyc\ Amidenius, de flylo datants

, c. ix. (y7 )

PERINÉE, f. m. (Anat.yefl le nom que les Anato-

mifles donnent à l’efpace qui efl entre le fondement

6c les parties génitales. C’efl proprement la future li-

gamenteufe qui joint enfemble ces deux parties. Les

Latins l’appellent interfoemineum.

Ce mot efl formé des mots grecs wtp/, autour, 6c

rcauv, habiter.

PERINEE, maladie d u , (Médecine.) l’endroit placé

entre le fondement 6c les parties génitales, connu

fous le nom de perinee, qui dans les hommes occupe

l’efpace qui fe trouve entre le gros inteflin 6c l’ure-

thre; mais qui dans les femmes, efl entre le même

gros boyau 6c le vagin, & fe trouve fujet à quelques

maladies particulières.

Souvent dans les hommes, la contufion du périnée

produit une fupprefîlon d’urine ; dans les femmes , le

déchirement de cette partie, fuite d’un accouchement

trop difficile , ou du peu de précaution d’une fage-

femme dans l’attouchement, venant à caufer une ef-

carre, laiffe après fa féparation, une incontinence

d’excrémens, à laquelle on ne peut remédier. Les

abfcès de cette partie, les ulcérés, les bleffures, les

fiflules, les hémorrhagies , fe guériflènt plus difficilement

qu’autre part. Le calcul qui s’y trouve attaché

doit être enlevé parla fe&ion. Le fentiment du froid

qu’éprouvent les femmes enceintes, fe rapporte

aux lignes qui annoncent la mort de l’enfant dans le

fein de fa mere. Enfin la tumeur qui arrive à cette

partie dans les hommes, efl fouvent fuivie de la fup-

preffion d’urine. (D. /.)

PERIN-KARÀ, f. m. (Botan.exot.) grand olivier

fauvage qui croît dans le Malabar. Son fruit efl de

couleur bleue-purpurine lorfqu’il efl mur, & d’un

goût douçâtre, mêlé de quelque acidité ; mais fa

couleur efl jaunâtre quand il efl vert, & alors fon goût

efl très-auflere.

PERIN-NINOURI, (Botan. exot.') nom qu’on don- I

ne dans YHortusMa/abaricus, à un arbriffeau du Malabar

qui porte des baies, dont le noyau contient fix

amandes ; cet arbriffeau méritoit d’être caraétérifé

plus au long. (D . /.)

PERIN-PANEL, (Botan. exot.) arbriffeau de Malabar

portant des fleurs en grappes ,& des baies oblon-

gues, qui renferment quatre femences. Il donne des

fleurs 6c du fruit toute l’année. On compofe de les

fleurs 6c de fon fruit, avec un peu de poivre long 6c

de graine de cumin, une boifion vantée dans le pays,

pour là toux, l’aflhme, 6c autres maladies des poumons.

On fe fert.de fes feuilles 6c de fon écorce, cui-

! tes dans une infufion de riz , pour les appliquer en

forme de cataplafme furies tumeurs qu’on veut amener

à fuppuration.

PÉR1NTHE , (jGéog. anc.') Perinthus, Perinthos;

ville nommée autrement Héraclée de T/trace, fituée

fur la Propontide félon Ptolomée, lib. JII. c. xj. à

54d. 6c 507. de long. 6ç à 4Zd. zoL de lat.

Ce fut cette ville qui réfifla la première aux Perfes,

& dont la prife facilita à Mécabife, lieutenant de Darius,

la conquête du refie de laThrace. Hérodote rapporte

qu’il ne put s’en emparer que par le fèeours des

Péoniens qui l’attaquerent à l’improvifte. On fait le

plaifant défi que les Périnthiens firent alors aux Péoniens

; ils les appelèrent en trois fortes de duels, l’un

d’hommes, l’autre de chevaux, 6c le troifieme de

chiens : 6c comme ils fe réjouiffoient en chantant

l’hymne de la victoire, qu’ils avoient déjà remportée

dans le premier 6c le fécond défi, les Péoniens profitant

du moment favorable oii les Périnthiens étoient

plongés dans l’ivreffe 6c la lécurité, les taillèrent en

pièces, 6c fe rendirent maîtres de leur capitale.

Philippe ayant formé le projet de fubjuguer la

Grece , ravagea les terres des Périnthiens, 6c tâcha

de s’emparer de leur capitale ; mais les Athéniens fé-

coururent vivement Pèrinthe, 6c Philippe fut obligé

d’abandonner cette entreprife. C’efl à ce fujet que les

Périnthiens firent en faveur des Athéniens leurs bienfaiteurs

, un decret des plus honorables, dont Dé-

moflhene a donné le détail dans faharangue pour Cté-

fiphon.

Ce fi.it un Héraclius, prince de Conflantinople, qui

changea le nom de cette ville en celui d’Héraclee.

Elle eil fameufe par fon exarque, dont l’évêque de

Conflantinople relevoit encore fous l’empereur Con-

flantin. Cette prééminence dura jufqu’aii premier

concile de Conflantinople, qui en dépouilla Héraclée

, pour attacher tous les honneurs du patriarchat

au fiege de la nouvelle Rome.

Cette ville efl encore affez peuplée pour le pays,

mais on n’y trouve plus que quelques vefliges de fon

amphithéâtre fi vanté par les anciens ; cependant M.

Buanoroti, dans fes obfervations ,fupra aLcuni Meda-

glioni Antichi, a raffemblé tout ce que l’hifloire 6c la

fable difent de Pèrinthe ; l’ouvrage efl digne du nom

de l’auteur : dans la race de Michel-Ange il n’efl pas

permis d’être un homme médiocre." (7?. /.)

PER IOCHA , mot purement latin 6c dérivé du

grec 7Jipionn , argument ou fommaire qui indique ce

qu’un difeours contient. Poyt^ A rgument.

PERIODE , f. f. en terme d'Agronomie, efl le tems

qu’une planete met à faire fa révolution ; ou la durée

de fon cours , depuis qu’elle part d’un certain point

des ci eux jufqu’à ce qu’elle retourne à ce même point.

La période du foleil, ou plutôt de la terre , efl de

365 jours, 5 heures, 49. minutes. Celle de la lune

efl de 27 jours,7 heures, 43 minutes. ^bye^SoLEiL,

L une , &c. Les périodes des cometes font encore inconnues

pour la plûpart. Il y en a néanmoins quelques

unes dont on croit çonnoître les périodes : une

par exemple dont on fait que la période efl de 75 à 76

ans, & qu’on a revûe en 1759; une autre dont on

croit que la période efl de 129 ans, 6c qu’on attend en

1789 ou 179.0 ; une autre enfin dont on croit que la

période efl de 575 ans, c’efl la fameufe çomete de

1680. Voye{ Comete.

Il y aune admirable harmonie entre les diflances

des planet.es au foleil, 6c leurs périodes autour de cet

aflre ; la loi de cette harmonie efl que les quarrés des

tems périodiques font toujours comme les cubes des

moyennes diflances au foleil. Voye^ PLANETE. Voici

ces périodes 6c ces moyennes diflances.

Jours.

P E R

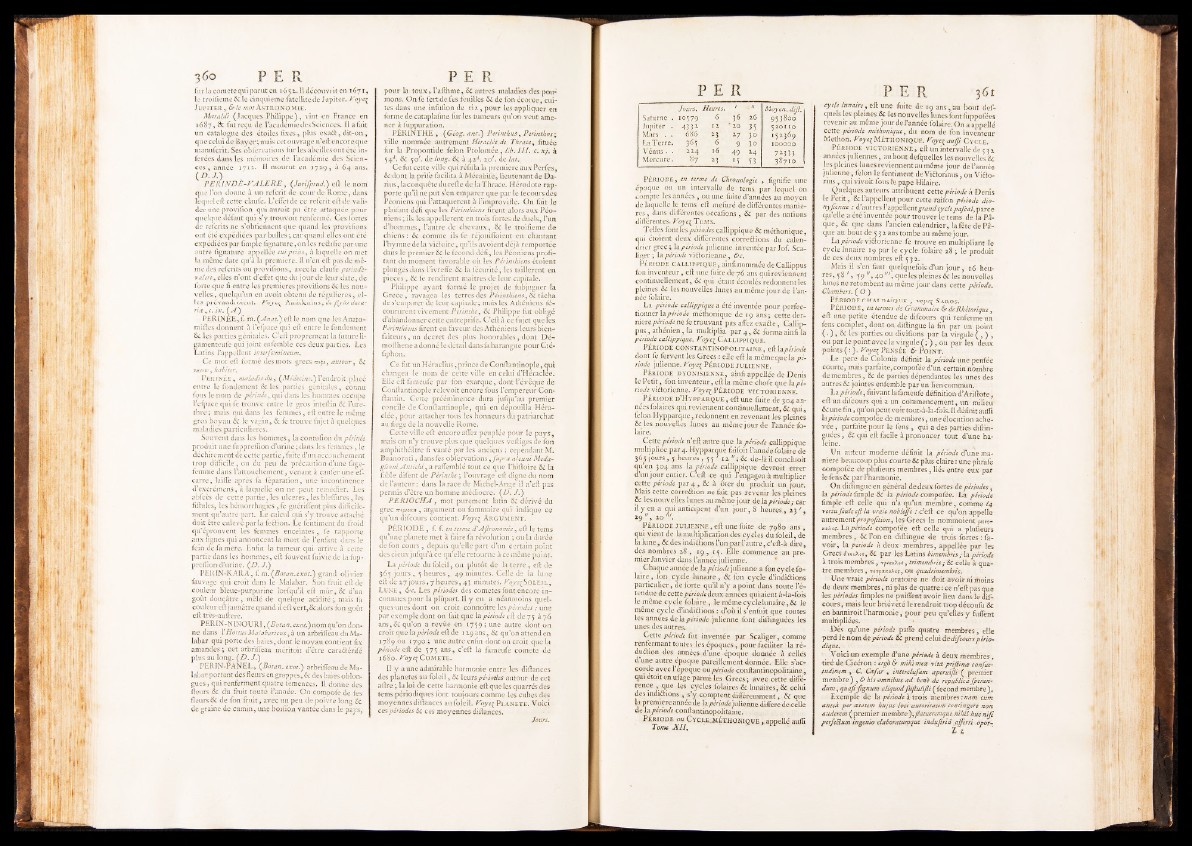

Jours, Heures. a Moyen, dijl.

Saturne . 10579 6 36 26 953800

Jupiter . 43 31 12 *20 35 520110

Mars . . 1 é86 23 27 30 152.369

La Terre. 365 6 9 30 100000

V énus. . 224 16 49 24 7 23 3 3 Mercure. 87 23 m 53 38710

PÉRIODE, en terme de Chronologie , .fignifie une

époque ou un^ intervalle de tems. par lequel on

compte les années , ou une fuite d’années au moyen

de laquelle le tems efl mefuré de différentes maniérés

, clans differentes occafions , 6c par des nations

différentes. Voye{ T ems.

Telles font les périodes callippique 6c méthonique,

qui étoient deux différentes correélions du calendrier

grec ; la période julienne inventée par Jof. Sca-

liger ; la période viélorienne, &c.

Période callippique, ainfinommée de Callippus

fon inventeur, efl une fuite de 76 ans quireviennent

continuellement, 6c qui étant écoulés redonnent les

pleines 6c les nouvelles lunes au même jour de l’année

folaire.

La période callippique a été inventée pour perfecr

donner la période méthonique de 19 ans; cette derr

nierepériode ne fe trouvant pas affez exaéte, Callippus,

athénien, la multiplia par 4 , & forma ainfi la

période callippique. Voye^ Callippique.

PÉRIODE CONSTANTINOPOLITAINE, efl la période

dont fe fervent les Grecs : elle efl la même qu e la période

julienne. Voye{ Période julienne.

Période dyonisienne, ainfi appellée de Denis

le Petit, fon inventeur, efl la même chofe que la période

viêtorienne. Voye^ PÉRIODE victorienne.

Période d’Hypparque , efl une fuite de 304 années

fblaires qui reviennent continuellement, 6c qui,

félon Hypparque, redonnent en revenant les pleines

6c les nouvelles lunes au même jour de l’année folaire.

Cette période n’efl autre que la période callippique

multipliée par 4. Hypparque faifoit l’année folaire de

36^5-jours, 5 heures , 55 ' 12 6c de-làil conciuoit

qu’en 304 ans la période callippique devroit errer

d’un jour entier. C’efl ce qui l’engagea à multiplier

cette période par 4 , 6c à ôter du produit un jour.

Mais cette correûion ne fait pas revenir les pleines

6c les nouvelles lunes au même jour de la période ; car

il y en a qui anticipent d’un jou r, 8 heures., 23 ‘ ,

29 " , 20 .

P ériode julienne , efl une fuite de 7980 ans ,

qui vient de la multiplication des cycles du foleil, de

la lune, 6c des indiélions l’un par l’autre, c’efl-à dire,

des nombres 28 , 1 9 , 15. Elle commence au premier

Janvier dansl’année julienne.

_ Chaque année de la période julienne a fon cycle folaire

, fon cycle lunaire , 6c fon cycle d’indiélions

particulier, de forte qu’il n’y a point dans toute l’étendue

de cette période deux années qui aient à-la-fois

le même cycle folaire , le même cycle lunaire, & le

meme cycle d’indiélions : d’oii il s’enfuit que toutes

les années de la période julienne font diflinguées les

unes des autres. .

Cette période frit inventée par ScaUger, comme

renfermant toutes l,es époques , pour faciliter la réduction

des années d’une époque donnée à celles

d’une autre epoque .pareillement donnée. Elle s’accorde

avec l’epoque ou période conflantinopplitaine,

qui étoit en ufage parmi-les Grecs ; avgecette diffé-

rence , que les cycles folaires 6c lunaires, 6c celui

des mdi&ions , s ’y comptent différemment, 6c que

la première annee de la période julienne différé de celle

de la période conflantinopolitaine.

Période ou Ç ycle«methoni<2ue j.appelle auffi

Tome X I I .

P E R 361

cycle lunaire, efl une fuite de 19 ans, au bout def-

quels les pleines 6c les nouvelles lunes font fuppofées

revenir au même jour de l’année folaire. On a appellé

cette période méthonique, du nom de fon inventeur

Methon. Voye{ M é t h o n i q u e . rcrye^ auffi C y c l e .

P é r i o d e v i c t o r i e n n e , efl un intervalle de 5 3 2

années juliennes, au bout defquelles les nouvelles 6c

les pleines lunes reviennent au même jour de l’année

julienne , félon le fentiment de Viélorinus, ou Viéio-

rius , qui vivoit fous le pape Hilaire.

Quelques auteurs attribuent cette période à Denis

le Petit, & l’appellent pour cette raifon période dio-

nyjjcnne :d autres l’appellent grand cycle pafcal, parce

qu’elle a été inventée pour trouver le tems de la Pâque,

6c que dans l’ancien calendrier, la fête de Pâque

au bout dey 3 2 ans tombe au même jour.

La période victorienne fe trouve en multipliant le

cycle lunaire 19 par le cycle folaire 28 ; le produit

de ces deux nombres efl 532.

Mais il s’en faut quelquefois d’un jou r , 16 heu-

res » 5 8 1 , 59 (l, 4° 1 qtie les pleines & les nouvélles

lunes ne retombent au même jour dans cette période,

Chambers. ( O )

P é r io d e c h a l d a î q u e , voye^ S a r o s .

PÉRIODE, en termes de Grammaire & de Rhétorique ,

èft une petite étendue de difeours qui renferme un

fens complet, dont on diflingue la fin par un point

1(1. ) , 6c les parties ou divifions par la virgule ( , ) ,

ou par le point avec la virgule ( ; ) , ou par les deux

-points ( : ). Voye^ P e n s é e & P o i n t .

Le pere de Colonia définit la période une penfée

courte, mais parfaite, compofée d’un certain nombre

de membres , 6c de parties dépendantes les unes des

autres & jointes enfemble par un lien commun.

La période, fuivant la fameufe définition d’Ariflote,

efl un difeours qui a un commencement, un milieu

&une fin, qu’on peut voir tout-à-la-fois. Il définit auffi

hpériode compofée de membres, une élocution achevée

, parfaite pour le fens -, qui a des parties diflinguées

, 6c qui efl facile à prononcer tout d’une haleine.

Uii auteur moderne définit la période d’une maniéré

beaucoup plus courte 6c plus claire : une p’nrafe

compofée de plufieurs membres, liés entre eux par

le fens & par l’harmonie.

On diflingue en général de deux fortes de périodes,

la période fimple 6c la période compofée. La période

fimple efl celle qui n’a qu’un membre, comme Ici

venu feule ejl la vraie nobleffie : c’efl ce qu’on appelle

autrement propofition, les Grecs la nommoient poro-

koXcc. La période compofée efl celle qui a plufieurs

membres, 6c l’on en diflingue de trois fortes : fa-

voir, la période à deux membres, appellée par les

Grecs S'mtXoç, 6c par les Latins bimembns ; la période

à trois membres, tptxoXoç, trimembris • 6c celle à quatre

membres, reTpcatoXoç,ou quadrimembris.

Une vraie période oratoire ne doit avoir ni rfioins

de deux membres, ni plus de quatre : ce n’efl pas que

les périodes fimples ne puiffent avoir lieu dans le difeours

, mais leur brièveté le rendroit trop découfii &

en banniroit l’harmonie, pour peu qu’elles y fuffent

multipliées.

Dès qu’une période paffe quatre membres, elle

perd le nom de période 6c prend celui de difeours périodique.

Voici un exemple d’une période à deux membres

tiré de Cjcéron : ergb & mThi mea vitre prijiinæ confue-

tudincm , - C. Ccefar ,- in terclufam aperuijii( premier

membre ) ,& his omnibus ad benè de republicâ fperan-

dum, quafijignum aliquodfufiulifli ( fécond membre).

Exemple de la période à trois membres : nam cum.

anteà per oetatem hujus loci autdritatern confingere non

auderem (premier membre '),ftatueremque, nihil hücniji

perfection ingenio elaboratunique indufiriâ affèrri ■. opor-

Z z