3 ° 6 A R M

pour l'expiation des armées, & pour la profpé-

rite des armes du peuple romain. Les troupes

qui y afliftoient, faifoient le tour de la place

ayec leurs armes. Cette fête étoit diftinguée des

Anales , en ce que Ton fe fervoit de la flûte dans

celle-cii, & de la trompette dans celle des Anciles j

& q u ’ à cette dernière, on n’ étoit armé que du

bouclier.

On regardoit cette fête comme une baJdiciion

des armes j bn\ox.u&c&f<riov. Les Athéniens l’avoient

pratiquée les premiers.

ARMILUSTRUM, étoit l ’endroit de Rome

ou fe faifoient les facrifices de l’Armiluftre. On

fait qu il etoit dans la région du mont Àventin j

mais on en ignore là fituation précife. Plutarque

dit que Romulus fit élever un tombeau à Tatius

auprès de 1 armiluftre. Ce tombeau fut placé dans

Je bois de laurier du mont Aventin, appelé Lau-

retiimj & remplacé par des maifons au tems de

Denis d’Halycarnaffe 5 peut-être auprès de l’endroit

ou eft aujourd hui l’églife de Saint-Alexis.

On trouva, en effet , il y a deux cens ans , l ’inf-

cription fuivante dans les vignes qui l’entourent :

SACRUM MAC. VICI. ARMILUSTRI.

ARMILYAj furnom de Minerve.

ARMOIRE y armarium. L ’ ufage le plus remarquable

de ce meuble chez les Romains, étoit

J e renfermer les portraits des ancêtres, & les

Lvres. Le premier ufage étoit fondé fur la mol-

r n a ,c*re* ^°nt ces portraits étoient faits.

Elle fe décolorait par le contait habituel de

J air, de la pouffière, & fe brifoit au moindre

choc. L e refpeét pour ces portraits les faifoit

encore renfermer dans les armoires. On ne les

ouvrait que dans les jours de fêtes ou dé réjouif-

fances. Vopifque, (in Floriano, c. 6 .) : Senatores

omnes ea l&titià Jitnt elati, ut imagines frequentes

apcrïrent. Ceux qui avoient été accufés de quelque

forfait, & dont l’innocence avoit été publiquement

reconnue, ouvraient auffi les armoires

qui renfermoient ces portraits chéris. Cicéron,

plaidant pour Sylla, nous l’apprend : Nam ipfe

qutdem f i erit veftro judicio liberatus , que. habet

ornamenta , que folatia relique vite, quïbus letari

& perfrui pojfit ? Doimis, credo , erit exomata,

apcrientur majorum imagines.

Les bibliothèques des Romains étoient comp

oses à'armoires, dans Tefquelles on plaçoit les

livres ou rouleaux, & on les diftinguoit par des

nombres divers. Vopifque, ( in Taeito, c. 8 .)

dit que la bibliothèque Ulpienne avoit un livre

à ivoire dans la fixième armoire : Habet biblio-

theca Vlpia in armario fexto librum elephan-

tinum.

Le préfet ou gouverneur de la Thébaïde avoit

dans fon Yeftibulè, pour marques de fa dignité, i

deux petites 'armoires peintes, avec les fymboles j

des deux empires, d’Occident & d’Orient. Cette

armoire double rappelait ces deux empires j &

A R N

pour exprimer leur réunion & la concorde qui

regnoit entr’eux, les couvertures des volumes

<jui étoient peints dans la capacité de ces armoires-,

etoient chargées d’ornemens entièrement fem-

blables. Ces ornemens délîgnoient par leur nature

. dignité du préfet. Lorsqu’il étoit décoré du

titre à illufire y on voyoit fur les couvertures le

portrait du prince en or. Quelquefois des. bandes

d’or ou d’argent remplaçoient cette effigie. Les

deux vicaires & le primicier des notaires met-

toient d’autres marques de leurs dignités fur ces

couvertures de livres. Les deux armoires qui pa-

roiffoient renfermer ces livres., peints ainfi quelles,

portoient pour amortiffement deux génies ailés,

vêtus de longues tuniques de pourpre , agenouil-

es.J Soutenant un médaillon rond avec le portrait

d une femme, au-deffus de laquelle étoit

I écrit : d iv in a p r o v id e n t ia , pour défigner

r.empire d’Orient, & d iv in a e l e c t io pour

celui d’Occident.

A RM O RUM cuflos. II y avoit dans chaque

légion un foldat prépofé à la garde des armes

que l’on dépofoit dans une tente , & que l’on

voituroit fur des chariots , dans les marches. On

voyoit à Corne l’épitaphe fuivante i

v. F.

C. VIRIUS. SABINUS. VETERAN»

ARMORUM. CUSTOS; LEG»

XIII. GEM. MART. VICT»

D. M,

AnMORVjtf magiftery reEtor3 trîbunus , étoit

l ’infpeéleur des arfenaux. Il fourniffoit aux troupes-

les armes, lès retiroit après la guerre , eu fki-

foit fabriquer de nouvelles dans les manufa&ures

d’armes des différentes provinces de l’Empire.

ARMURE des jambes. Voye^ J a m b e s »

ARN A , en Italie, a r n . a s i »

On a une médaille impériale latine de cette

ville, frappée en l’honneur de Trébonien-Galle,

qui a été attribuée, mal-à-propos, à Arna de

Theffalie.

^Arna Fortuna. La Fortune avoit un temple

célèbre fur les bords de YArnus , aujourd’hui

YArno. II en eft fait mention- dans une. infcrip-

tion publiée par Muratorî, {Tkef. injcr. 178).

ARNE , fille de l’ifle de Sithone , ayant trahi

fa patrie pour une fomme d’argent ; les dieux

l’en punirent, en la changeant en chouette, oifeau

qui conferva, dit Ovide, après fon changement*

la même paffion pour f argent.

ARNÉE. Voye£ J e u x .

ÀRNODES. Les Grecs donnèrent c e nom à

ceux qui alloient dans les feftins & dans les affem-

bîées réciter des vers d’Homère. Ils portoient

à la main une branche de laurier. On les appe-

loit auffi Rkapfodijies on Rkapfades,. Leur nom

A R P

ctoit compofé de a h , chant 3 & d > agneau,

animal dont on leur donnait quelque portion

pour les récompenfer. N

ARNUS, fameux devin, étant allé à Naupaéle,

Hyppotès , petit-fils d’Hercule, crut q uil etoit

un efpion, & le tua. Auffi-tôtla pefte commença a

çtvager le camp des Héraclides : 1 oracle confulte,

répondit qu’Apollon vengeoit, par ce fléau, la ,

mort de fon devin; que pour appatfer ce dieu,

il falloit bannir le meurtrier, Sc établir des jeux

funèbres en l’honneur d’Arnus; ce qui fut execute.

Ces jeux devinrent fort célèbres dans la fuite,

fur-tout à Lacédémone.

AROMATITE , pierre précieufe, dit Gorræus,

d’une fubftance bitumineufe, reffemblant, par la

couleur & l’odeur, à la myrrhe, que les Grecs

appeloient par excellence 3 & que 1 on trou-

voit en Egypte & en Arabie. Si^ cette prétendue

pierre précieufe n*étoit pas de l’ambre ou de la

copale, nous ne voyons aucune fubftance dans

les trois règnes de la nature, à laquelle fa def-

cription puiffe convenir.

- Aromatites , liqueur aromatifée. Pline dit

^qu’on faifoit infufer dans du moût ou du vin

doux., cWs paftilles de myrrhe , de nard, de fucre

on de caffe, calamus, 8c d afphalte. Cetts liqueur I

s ’appeloîc aromatites.

AROKDEL. ( marbres d‘ ) Voye^ A rundee.

AROTE S, fyracufaitis de condition libre, que

la pauvreté réduifoit à fervir leurs concitoyens.

Ce mot vient d’«p»W, laboureur ; parce que fans

doute le labour étoit, dans un pays auffi fertile

en bled que la Sicile, l’occupation ordinaire des

mercenaires- v

AROURE, plèthre, verfe, beth-féah, rno-

dios , mefure geodétique ou gromatique de 1 Afie

& de l’Egypte. Elle valoir, en mefures de France,

d’arpenss elle vaioit, en mefures anciennes

dêrmêmespays, 1 Locations, ou 6 beth-cabs, ou

X4 beth-robs, ou loo décapodes carrées, _ ou

. xyoo.coudées facrées carrées, ou iooqo pieds

géométriques carrés. ('Métrologie de M. Paubion).

ARPA ou Ar ph a , divinité dont il eft fou-

vent parlé dans la vie de S. P o t in q u i fouffrit

- le martyre fous le règne d’Antonin-Pie. Bollandus

dit que .c’eft une des divinités fubalternes, appelées

par les Romains DU minoritm gentium, de

laquelle nous n’avons aucune connoiffance. Elle

fe trouve îouvent jointe dans ces a êtes a Jupiter,

à Ariane & à Minerve. ,

ARPÀG E, ou mieux Harpage, Arpagus. Ce

mot, dans les inferiptions, où il eft ordinairement

écrit avec une h , déiîgne un enfant mort

,au berceau, ou du moins dans fa plus tendre

jeuneffe. Il eft formé du grec , je ravu y

j ’enleve. On le trouve employé dans l’ épitaphe

d’un Mar'cus Aurélius Fauftinus , mort a l age de

neuf ans deux mois & treize jours f qui a ,etP

À R P 3 ° 7

trouvée dans les G aules, où l’on parloit le grec

corrompu |

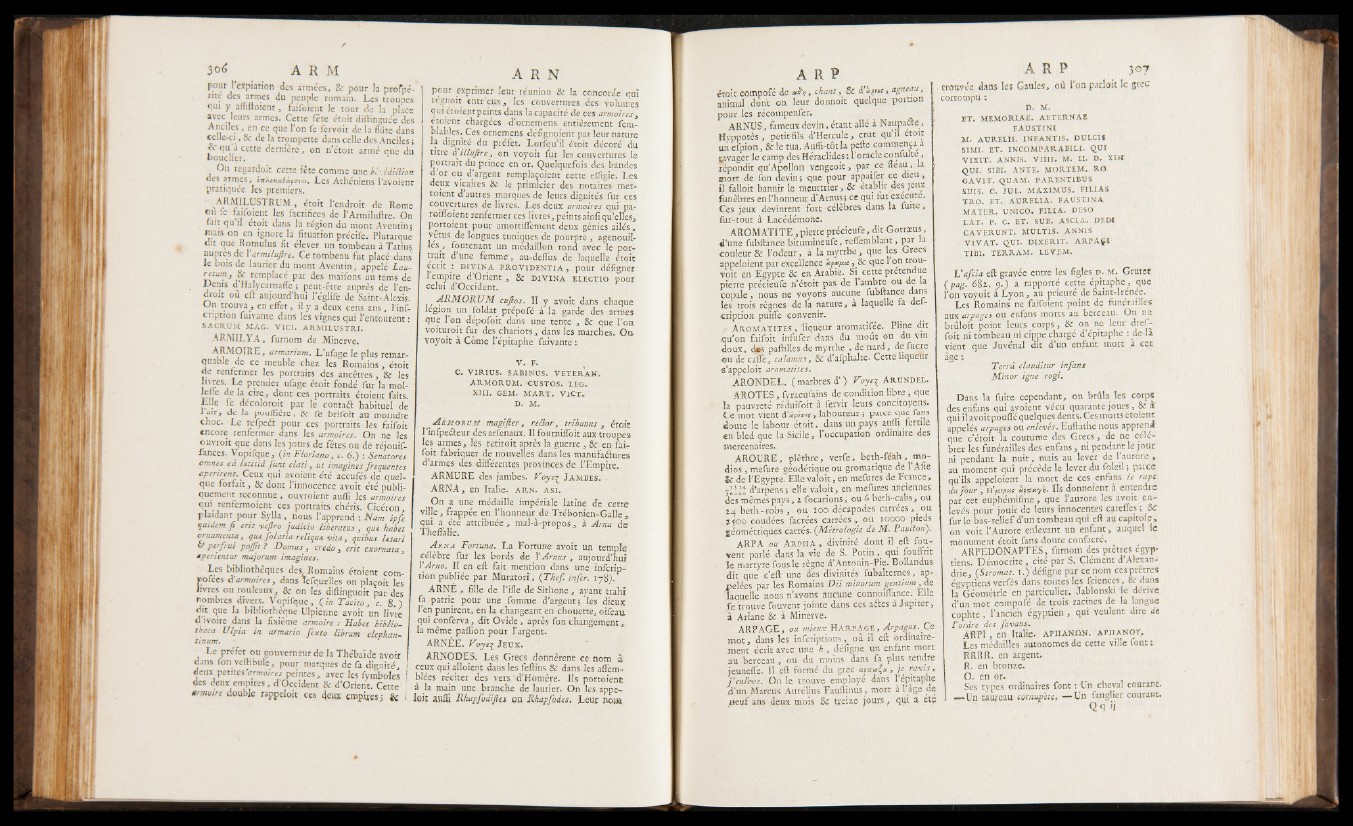

d . M.

ET. m e m o r ia e . a e t e r n a e

f Au s .t i n i

m . AURELII. INF ANTIS. DU LOIS

SIMI, ET. INCOMPARABILr. QUI

VIXIT. ANNIS. V I III. M. II. D. XIH

QUI. SIBI. ANTE. MORTEM. RO

GAVIT. QUAM. PARENT1BUS

SUIS. C. JUL. MAXIMUS. FILIAS

TRO. ET. AURELIA. FAUSTINA

MATER. UNICO. FILIA. DESO

LAT. P. C. ET. SUB. AS CI A- DEDt

CAVERUNT. MULTIS. ANNIS

VIV A T . QUI. DIXERIT. ARP.AÇI

TIBI. TERRAM. LEVEM,*

Vafcia e ft gravée entre les fîgles D- m . Grutet

(page 682. 9.) a rapporté cette épitaphe, que

l’on voyoit à L y on , au prieuré de Saint-Irénée.

Les Romains ne faifoient point de funérailles

aux arpages ou enfans morts au berceau. On ne

brûloït point leurs corps, & on ne leur dref-

foît ni tombeau ni cippe chargé d’épitaphe : de-la

vient que Juvénal ait d’ un enfant mort a cec

âge ;

Terra clauditur infans

Minor igné rogi.

j Dans la fuite cependant, on brûla les corps

des enfans qui avoient vécu quarante jours, & à?

qui il a voit pouffé quelques dents. Ces morts étoient

appelés arpages ou enlevés. Euftathe nous apprend

que c’étoit la coutume des Grecs, de ne célébrer

les funérailles des enfans, ni pendant le jour

ni pendant la nuit, mais au lever de l’aurore ,

au moment qui précède le lever du foleil ; parce

qu’ils appeloient la mort de ces enfans le rapt

du fo u r , H'/xtpus kpx*y\i. Us donnoient a entendre

par cet euphémifme, que l’aurore les avoit enlevés

pour jouir de leurs innocentes çareffes ; &

fur le bas-relief d’ un tombeau qui eft au capitole,

on voit l’Aurore enlevant un enfant, auquel le

monument étoit fans doute confacré.

' ARPEDONAPTES, furnom des prêtres égyptiens.

Démocrite, cité par S. Clément d’Alexandrie,

(Stromat. i.) défigne par ce nom ces prêtres

égyptiens verfés dans tontes les fciences, & dans

la Géométrie en particulier. Jablonski le dérive

d’ un mot compofé de trois racines de la langue

cophte, l’ancien égyptien , qui veulent dire de.

l'ordre des favons.

ÂRPÏ , en Italie. ArnANQN. a p u a N o r ,

Les médailles autonomes de cette ville font :

E.RRR. en argent.

R. en bronze.

O. en or.

Ses types ordinaires font : Un cheval courant.

— Un taureau cornupete. — Un fanglier courant.

Q q >/