einer eis, subtus dimidio apicali canis; rostro nigricante; pedibus rubris;

iride fu s ca .

Long. circa 1 0 " ; rostr. V h " ‘; al. 5 " 1 '" ; caud. 5 " ; dig. med. l l ' h ' “.

$ a lt. Kopf, Hals und Unterseite tief bräunlichweinroth, auf der Unterbrust,

dem Bauche und den Schenkeln allmählich blasser; After und untere Schwanzdecken

weiss; die Federn der Kehle und der Halsseiten sind an der Basishälfte

schwarz, an der Endhälfte lebhaft zimmtroth mit einem Scheine ins Kupferrothe;

diese Federn sind in der Mitte gespalten, so dass das sonst verdeckte Schwarz

der Basis in Form keilförmiger Schmitzchen hervortritt; Mantel und übrige Oberseite

fahlzimmtbraun, auf dem Bürzel und den oberen Schwanzdecken dunkler;

Schultern, die hinteren Flügeldecken uftd die letzten 3 Schwingen 2. Ordnung

deutlich zimmtrostroth, die braune Basis der Federn in Gestalt verwischter dunklerer

Flecke sichtbar; Schwingen 1. Ordnung, deren Deckfedern und Eckflügel

braunschwarz, an der Endhälfte der Aussenfahne und Spitze schmal fahl umsäumt;

Schwingen 2. Ordnung braun, am Bande der Aussenfahne ins Aschgraue ziehend;

Deckfedern der 2. Schwingen und die oberen Flügeldecken längs dem Handrande

bläulich aschgrau; die unteren Flügeldecken, Achselfedern und Bürzelseiten dunkler

aschgrau; 4 mittelste Schwanzfedern fahlbraun wie die oberen Schwanzdecken;

die 3 äusseren Federn an der Basishälfte aschgrau, welche Farbe gegen die Mitte

zu in Schwarz ühergeht und sich hier von der weissen Endhälfte scharf abgrenzt;

die 4. Feder dunkel aschgrau mit braunem Aussenrande und graulichweisser Spitze.

Schnabel hornschwärzlich; Beine bräunlichgelb; Nägel bräunlich. Iris orange;

Beine hellroth (Levaill.). Iris dunkelbraun (Ayres). Iris dunkelbraun mit einem

inneren weisslichen Ringe (Je rd o n ).

Das Weibchen hat Kopf, Hals und Oberbrust heller weinfarben, die Unterbrust

bedeutend heller; auf dem Bauche deutlich weisslich wie das Kinn, die

übrige Unterseite weiss; die Schenkelseiten sind aschgrau wie die unteren Flügeldecken

(weit heller als beim <J); der Mantel ist wie die Schultern lebhaft zimmtrostroth

; die Bürzelfedern grau mit zimmtbraunen Endsäumen, daher letztere Farbe

vorherrschend; die oberen Flügeldecken sind sämmtlich bläulichgrau, nur die mittleren

zeigen zimmtrostfahle Endsäume; die Schwingen 2. Ordnung mit aschgrauer

Aussenfahne; die 2 mittelsten Schwanzfedern braun mit zimmtröthlichem Anfluge;

die 3 äusseren vor der weissen Endhälfte mit schwarzer Querbinde, die auf der

3. Feder undeutlicher wird.

Wir beschrieben ein schönes Pärchen aus Abyssinien (R ü p p e ll), welches

wir durch freundliche Vermittelung des Herrn E rc k e l vom S e n k e n b e rg ’schen

Museum erhielten.

Ein südafrikanisches Exemplar der Bremer Sammlung stimmt mit dem beschriebenen

Weibchen genau überein, aber sämmtliche Deckfedern sind wie die Schwingen

2. Ordnung aschgrau; Bürzel und obere Schwanzdecken ebenfalls grau, die längsten

derselben graubraun wie die 2 mittelsten Schwanzfedern.

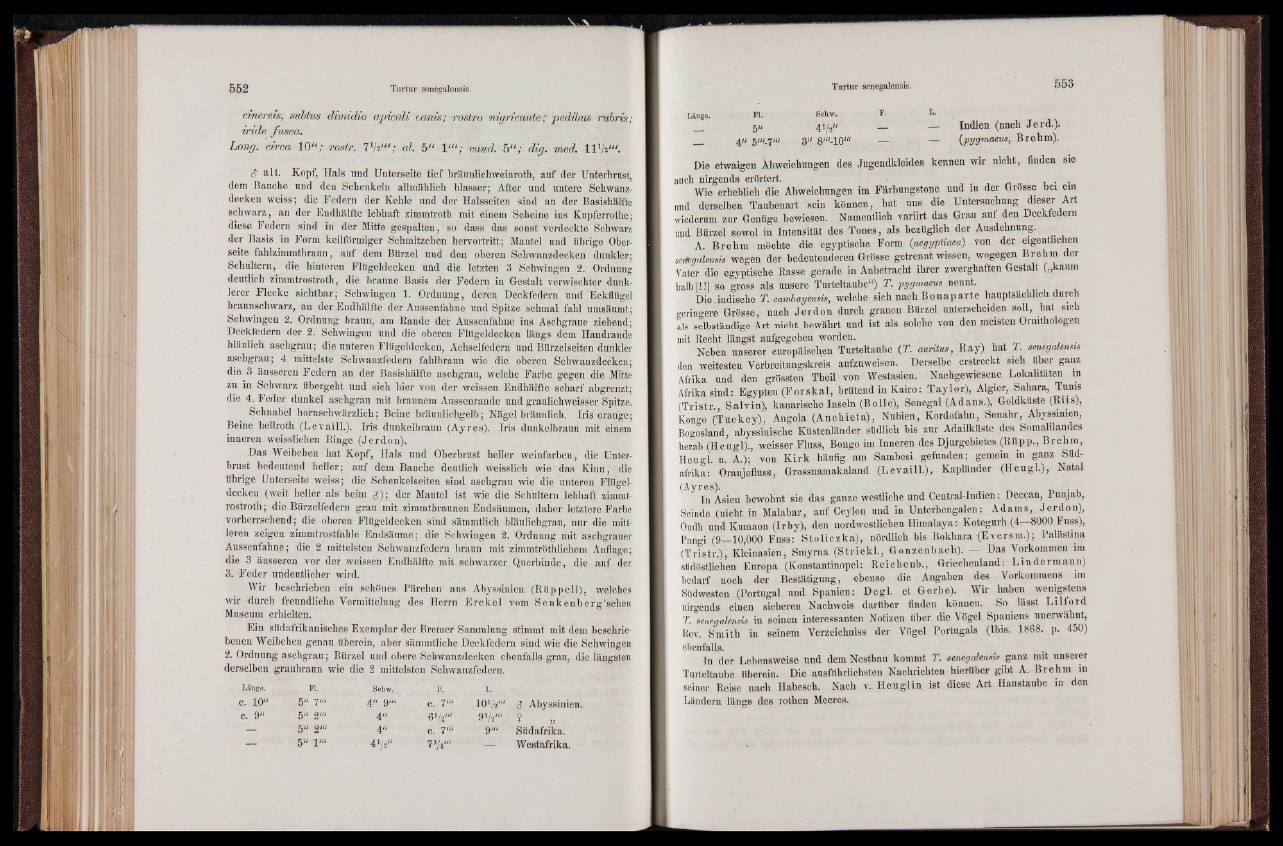

Länge. Fl. Schw. . , S-jmi H n ■ 1

c. 10" 5" V“ , 4". 9"', c. V" , ' 10 .Vs"' $ Abyssinien.

c. 9" 5" 2"' 4" 6y*'" 97 •>!“ ■w m ! .

5" 2'" 4" C. 7'"' 9"' Südafrika.

— 5" IfS 4»/2" 774'" — Westafrika.

Länge. Fl. Schw. F. L.

__ g« afUSi __ — Indien (nach Je rd .).

m 3" 8"'-10'" — — (pygmaew, Brehm).

Die etwaigen Abweichungen des Jugendkleides kennen wir nicht, finden sie

auch nirgends erörtert. i, • •„

Wie erheblieh die Abweichungen im Färbungstone und in der Grosse bei em

und derselben Taubenart sein können, hat uns die Untersuchung dieser Art

wiederum zur Genüge bewiesen. Namentlich variirt das Grau auf den Decktedern

und Bürzel sowol in Intensität des Tones, als bezüglich der Ausdehnung.

A. B rehm möchte die egyptische Form (aegyptiaca) von der eigentlichen

senegalensis wegen der bedeutenderen Grösse getrennt wissen, wogegen Brehm der

Vater die egyptische Rasse gerade in Anbetracht ihrer zwerghaften Gestalt („kaum

halb [!!] so gross als unsere Turteltaube“) T. pygmaeus nennt.

Die indische T. cambayensis, welche sich nach B o n a p a r te hauptsächlich durch

geringere Grösse, nach J e rd o n durch grauen Bürzel unterscheiden soll, hat sich

als selbständige Art nicht bewährt und ist als solche von den meisten Ornithologen

mit Recht längst aufgegeben worden.

Neben unserer europäischen Turteltaube (T. auritus, Ray) hat T. senegalensis

den weitesten Verbreitungskreis aufzuweisen. Derselbe erstreckt sich Uber ganz

Afrika und den grössten Theil von Westasien. Nachgewiesene Lokalitäten m

Afrika sind: Egypten (F o r s k a l, brütend in Kairo: T ay lo r), Algier, Sahara, Tunis

(T ristr., Salvin), kanarische Inseln (Bolle), Senegal (Adans.), G-oldkiiste (Rus),

Kongo (T u ck ey ), Angola (A n ch ie ta ), Nubien, Kordofahn, Senahr, Abyssinien,

Bogosland, abyssinische Küstenländer südlich bis zur Adailktiste des Somalilandes

herab (Heugl)., weisser Fluss, Bongo im Inneren des Djurgebietes (Rüpp., B rehm,

Heugl. u. A.); von K irk häufig am Sambesi gefunden; gemein in ganz Südafrika:

Oranjefluss, Grossnamakaland (L e v a ill.), Kapländer (H eu g l.), Natal

(Avres). . .

In Asien bewohnt sie das ganze westliche und Central-Indien: Deccan, Punjab,

Scinde (nicht in Malabar, auf Ceylon und in Unterbengalen: A d ams, Je rd o n ),

Oudh und Kumaon (Irby), den nordwestlichen Himalaya: Kotegurh (4—8000 Fuss),

Pangi (9—10,000 Fuss: S to lic z k a ) , nördlich bis Bokhara (E v e rsm .); Palästina

(T ristr.), Kleinasien, Smyrna (S tric k l., Gonzenbach). — Das Vorkommen im

südöstlichen Europa (Konstantinopel: Reichenb., Griechenland: L in d e rm a n n )

bedarf noch der Bestätigung, ebenso die Angaben des Vorkommens im

Südwesten (Portugal und Spanien: Degl. et Gerbe). Wir haben wenigstens

nirgends einen sicheren Nachweis darüber finden können. So lässt L ilto rd

T. senegalensis in seinen interessanten Notizen über die Vögel Spaniens unerwähnt,

Rev. Smith in seinem Verzeichniss der Vögel Portugals (Ibis. 1868. p. 450)

ebenfalls.

In der Lebensweise und dem Nestbau kommt T. senegalensis ganz mit unserer

Turteltaube überein. Die ausführlichsten Nachrichten hierüber gibt A. B rehm in

seiner Reise nach Habesch. Nach v. H e u g lin ist diese Art Haustaube in den

Ländern längs des rothen Meeres.