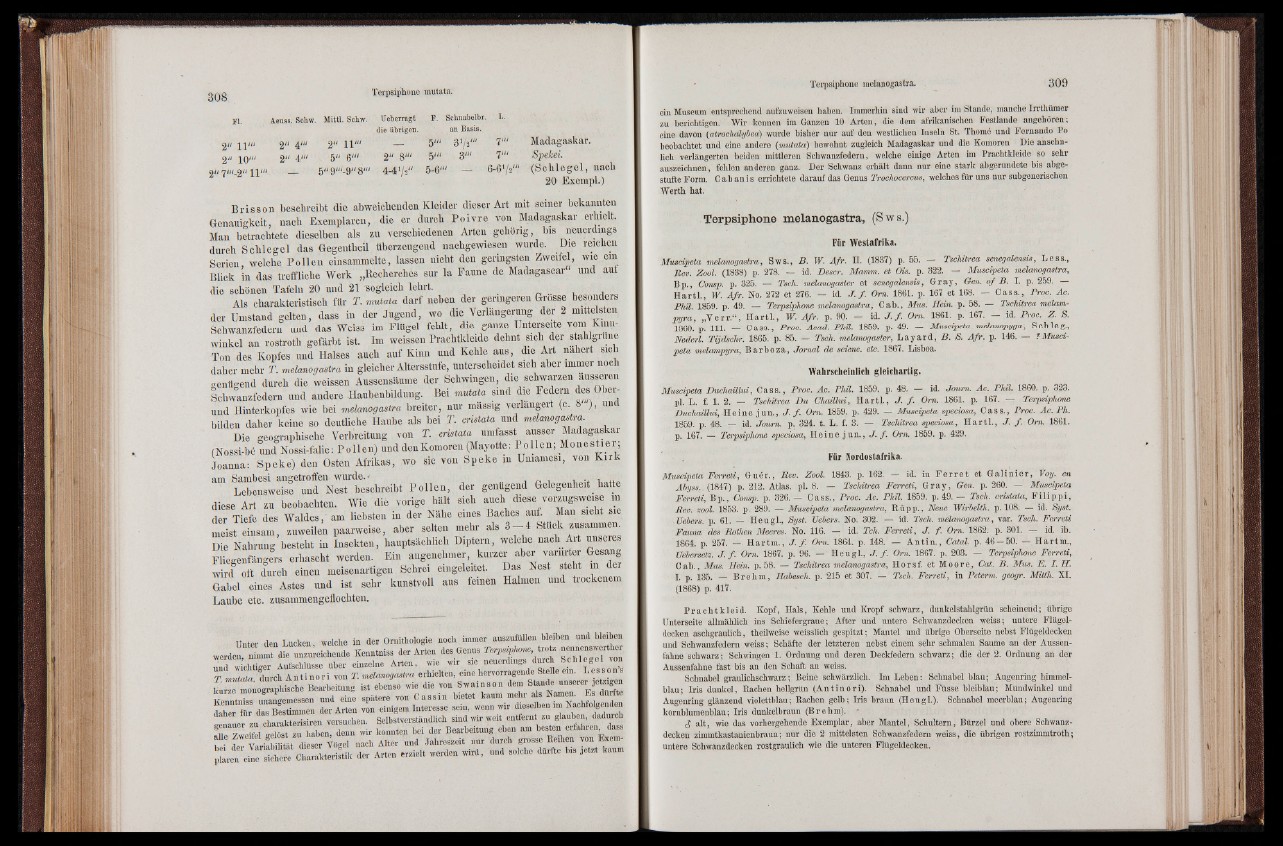

Fl. Aeuss. Schw. Mittl. Schw. Ueherragt F . Schnabelbr. L.

die übrigen. an Basis.

2« il-» 2" 4'" 2" 11"' — 5'" I f P 7"' Madagaskar.

2" 10'" 2" 4‘" 5" 6'" 2" 8'" 5'" 3'" 7'" Spelei,

o«7/1/.Q« 1 1«' _ 5"9"‘-9"8'" 4-4‘/a" 5-6'" — 6-6V2'" (S c h le g e l, nach

20 Exempl.)

B ris so n beschreibt die abweichenden Kleider dieser Art mit seiner bekannten

Genauigkeit, nach Exemplaren, die er durch P o iv re von Madagaskar erhielt.

Man betrachtete dieselben als zu verschiedenen Arten gehörig, bis neuerdings

durch S c h le g e l das Gegentheil überzeugend nachgewiesen wurde. Die reichen

Serien, welche P o lle n einsammelte, lassen nicht den geringsten Zweifel, wie ein

Blick in das treffliche Werk „Recherehes sur la Faune de Madagascar und auf

die schönen Tafeln 20 und 21 isogleich lehrt.

Als charakteristisch für T. mutata darf neben der geringeren Grosse besonders

der Umstand gelten, dass in der Jugend, wo die Verlängerung der 2 mittelsten

Schwanzfedern und das Weiss im Flügel fehlt, die ganze Unterseite vom Kinnwinkel

an rostroth gefärbt ist. Im weissen Praehtkleide dehnt sich der stahlgiüne

Ton des Kopfes und Halses auch auf Kinn und Kehle aus, die Art nähert sieh

daher mehr T. melanogastra in gleicher Altersstufe, unterscheidet sich aber immer noch

genügend durch die weissen Aussensäume der Schwingen, die schwarzen ausseren

Schwanzfedern und andere .Haubenbildung. Bei mutata sind die Federn des Oberund

Hinterkopfes wie bei melanogastra breiter, nur massig verlängert (c. ), un

bilden daher keine so deutliche Haube als bei T. cristata und melanogastra

Die geographische Verbreitung von T. cristata umfasst ausser Madagaskar

(Nossi-bé und Nossi-falie: P o lle n ) und denKomoren (Mayotte: P o lle n ; M o n e s tie i,

Joanna: S p e k e ) den Osten Afrikas, wo sie von S p e k e in Umamesi, von K irk

am Sambesi angetroffen wurde.- E H . . . H M

Lebensweise und Nest beschreibt P o lle n , der genügend Gelegenheit hatte

diese Art zu beobachten. Wie diè vorige hält sich a u c h diese vorzugsweise m

der Tiefe des Waldes, am liebsten in der Nähe eines Baches auf. Man sieht sie

meist einsam, zuweilen paarweise, aber selten mehr als 3 — 4 Stück zusammen.

Die Nahrung besteht in Insekten, hauptsächlich Diptern, welche nach Art unseres

Fliegenfängers erhascht werden. Ein angenehmer, kurzer aber varnrter Gesang

wird oft durch einen meisenartigen Schrei eingeleitet. Das Nest steht n dei

Gabel eines Astes und ist sehr kunstvoll aus feinen Halmen und trockenem

Laube etc. zusammengeflochten.

w d “ ä S » “ — i w - . » Ì Ì É t § |i

kurze monographische Bearbeitung ist ebenso wie die von Sw a in so n dem Stande“™erer Je“ « E fn r sSB& wSSS^t mauer^ztfdiaratóerteireif versuchen Selbstverständlich sind wir weit entfernt zu glauben, dadurch

genauer b ; der Bearbeit„ng eben am besten erfahren, dass

B Alter und Jahreszeit nur durch grosse Reihen von Exemplàren

eine sichere Charakteristik der Arten erzielt werden wird, und solche dürfte bis jetzt kaum

ein Museum entsprechend aufzuweisen haben. Immerhin sind wir aber im Stande, manche Irrthümer

zu berichtigen. Wir kennen im Ganzen 10 Arten, die dem afrikanischen Festlande angehören;

eine davon (atroclialybea) wurde bisher nur auf den westlichen Inseln St. Thomö und Fernando Po

beobachtet und eine andere (mutata) bewohnt zugleich Madagaskar und die Komoren Die ansehnlich

verlängerten beiden mittleren Schwanzfedern, welche einige Arten im Prachtkleide so sehr

auszeichnen, fehlen anderen ganz. Der Schwanz erhält dann nur eine stark abgerundete bis abgestufte

Form. C a b a n is errichtete darauf das Genus Trochocercus, welches für uns nur subgenerischen

Werth hat.

Terpsiphone melanogastra, (Sws.)

Für Westafrika.

Muscipeta melanogastra, Sw s., B. W. A fr . ü . (1837) p. 55. — Tschitrea sencgalensis, Le ss.,

Beo. Zool. (1838) p. 278. — id. Descr. Mamm. et Ois. p. 322. — Muscipeta melcmogastra,

Bp., Consp. p. 325. — Tsch. melanogaster et semgalensis, G ra y , Gen. o f B. I. p. 259. ■

H a r tl., W. Afr. No. 2 7 2 et 276. — id. J. f . Om. 1861. p. 167 et 168. — C a ss., Proc. Ac.

Phil. 1859. p. 49. — Terpsiphone melanogastra, Cab., Mus. Hem. p. 58. — Tschitrea melam-

pyra, „V e rr.“ , H a r tl., W. Afr. p. 90. j l | id. J. f . Om. 1861. p. 167. — id. Proc. Z. S.

1860. p. 111. — Cass., Proc. Acad. Phil. 1859. p. 49. — Muscipeta melamopyga, Schleg.,

Nederl. Tijdschr. 1865. p. 85. — Tsch. melamgaster, L a y a rd , B. S. Afr. p. 146. — ?Muscipeta

melampyra, B a rb o z a , Jomal de scienc. etc. 1867. Lisboa.

Wahrscheinlich gleichartig.

Muscipeta Duchaülui, C a ss., Proc. Ac. Phil. 1859. p. 48. — id. J o m . Ac. Phil. 1860. p. 323.

pl. L, f. 1. 2. — Tschitrea Du Chaillmi, H a r tl., J. f . Om. 1861. p. 167. — Terpsiphone

DuchaiUui, H e in e ju n ., J. f . Om. 1859. p. 429. — Muscipeta speciosa, C a s s ., Proc. Ac. PK.

1859. p. 48. — id. Jowm. p. 324. t. L. f. 3. — Tschitrea speciosa, H a r tl., J . f . Om. 1861.

p. 167. — Terpsiphone speciosa, H e iu e ju n ., J . f . Om. 1859. p. 429,

Für Nordostafrika.

Muscipeta Ferreti, Gudr., Beo. Zool. 1843. p. 162. — id. in F e r r e t et G a lin ie r , Voy. en

Abyss.. (1847) p. 212. Atlas, pl. 8. — Tschitrea Ferreti, G ra y , Gen. p. 260. — Muscipeta

Ferreti, Bp., Comp. p. 326. — Cass., Proc. Ac. Phil. 1859. p. 49. — Tsch. cristata, F i l ip p i,

Bev. zool. 1853. p. 289. — Muscipeta melanogastra, R ü p p ., Neue Wirbelth. p. 108. — id. Syst.

Hebers, p. 61i-'-S-|Heugl., Syst. Hebers. No. 302. — id. Tsch. melanogastra, var. Tsch. Ferreti

Famrn des Bothen Meeres. No. 116. — id. Tch. Ferreti, J. f. Om. 1862. p. 301. — id. ib.

1864. p. 257. — H a r tm ., J . f . Om. 1864. p. 148. A n tin ., Catal. p. 46 — 50. — H a rtm .,

Hebersetz. J. f . Om. 1867. p. 96. — Heugl., J. f . Om. 1867. p. 203. — Terpsiphone Ferreti,

Cab., Mus. Hein. p. 58. Tschitrea melanogastra, H o rsf. et M o o re , Cat. B. Mus, E. I. H.

L p. 135. B re hm , Habesch. p. 215 et 307. — Tsch. Ferreti, in Peterm. geogr. Mitth. XI.

(1868) p. 417.

P r a c h tk le id . Kopf, Hals, Kehle und Kropf schwarz, dunkelstahlgrün scheinend; übrige

Unterseite allmählich ins Schiefergraue; After und untere Schwanzdecken weiss; untere Flügeldecken

aschgraulich, theilweise weisslich gespitzt; Mantel und übrige Oberseite nebst Flügeldecken

und Schwanzfedern weiss; Schäfte der letzteren nebst einem sehr schmalen Saume an der Aussenfahne

schwarz; Schwingen 1. Ordnung und deren Deckfedern schwarz; die der 2. Ordnung an der

Aussenfahne fast bis an den Schaft an weiss.

Schnabel graulichschwarz; Beine schwärzlich. Im Leben: Schnabel blau; Augenring himmelblau;

Iris dunkel, Rachen heügrün (A n tin o ri) . Schnabel und Füsse bleiblau; Mundwinkel und

Augenring glänzend violettblau; Rachen gelb; Iris braun (Heugl.). Schnabel meerblau; Augenring

kornblumenblau; Iris dunkelbraun (Brehm). ■

<J alt, wie das vorhergehende Exemplar, aber Mantel, Schultern, Bürzel und obere Schwanzdecken

zimmtkastanienhraun; nur die 2 mittelsten Schwanzfedern weiss, die übrigen rostzimmtroth;

untere Schwanzdecken rostgraulich wie die unteren Flügeldecken.