p. 135i. — L e ss., Man. d’Om. II. p. 125.'%; id. Tr. d ’Om. p. lo5. t. 22. 1. mjj&lp rninifnui,

T e m a , PI. col. 542. f. 2. — I. buphaggides, L e a d b ., Trans. IAnn. Soc. XVI. p. 85. — id.

Isis. 1830. p. 904. I. dia.dem.atus, Rüpp., Neue Wirbelth. p. 61. — I. minor, Sw s., B. W.

Afr. II. p. 196. —- R ü p p ., Syst. Hebers. p. 96. —' Gr ft y, Gen. o f B. II. p. 451. 4. — Bp.,

Ctmsp. p. 100. — H a r t l ., W. Afr. p. 184. — id. J. f . Om. 1861. p. 264. — C h e n u et Des-

m u r s , Encycl. d'hist. nat. Ois. I. p. 254 (Nistweise). — Heugl., Syst. TJebers. No. 494. — id.

Fauna des Rothen Meeres. No. 2Q2.wlpt| id. J . f . Om. 1862. p. 33. — id. ib. 1864. p. 267. —

G u rn e y , Ibis. 1859. p. 247’ - id. ib. 1860. p. 205. | | j Cab., Mus. Hein. IV. p. 3. — G r ill,

. Anteckn. p, 43. — K irk , Ibis. 1864. p. 327. — B rebm , Habeseh. p. 221. — Sch leg ., Mus.

P. B. Oueuli. p. 2. — L a y a rd , B. S. Afr. p. 243.

? Wahrscheinlich gleichartig.

Melignothes conirostris, Cass., Proc. Ac. Phil. 1856. p. 156. — id. ib. 1859. t, 2. H a r tl.,

W. Afr. p. 184 (syn. I. ocddentalis, J. Yerr.). — id. J . f Om. 1861. p. 264. — M. pachyrhyn-

chus, H e u g l., J . f . Om. 1864. p. 266.

Diagn. Su p ra olivaceo~ßavescens; p ileo, capitis lateribus, cervice et inter-

scapulio dnerascentibus; rnbtus obsolete cinerascens; mento, abdomine

imo, crisso et subcaudalibus albidis; rectnoibus quatuor mediis nigri-

cantibus, sequentibus intus albo-marginatis, tribus extemis albis, apice et

margine extemo fu s c is ; remigibus nigris, olivaceo-flavescente marginatis;

rostro brevi, incrassato, comeo, mandibula basi pallida.

Long. ; rostr. 472" '; al. 3 " 3 'h ‘“ ; caud. 2 " 3 '" ; tars. 6 " '.

3 alt. Oberkopf und Hinterhals olivengrünliehgrau, Kopf- und Halsseiten

und Unterseite ebenso, aber etwas deutlicher grau; Mantel und übrige Oberseite

schmutzig olivengelbgrün, die Federn längs der Sehaftmitte olivenbraun; Schwingen

dunkelbraun, von der 3. an mit olivengrüngelbem Saume an der Aussenfahne,

an der Innenfahne nicht ganz bis zur Spitze weisslich gerandet; Deckfedern breit

olivengelb umsäumt; Bauchmitte und After weisslich; untere Schwanzdecken weisslieh

mit bräunlicher Sehaftmitte; untere Flügeldecken bräunlich, der Handrand

mehr weisslich; Schenkelseitenfedern mit verwaschenen dunkleren Schaftstrichen;

von der Basis des Unterschnabels herab ein undeutlicher dunkler Bartstreif; die

4 mittelsten Schwanzfedern braunschwarz mit olivengrünen Säumen an der Aussenfahne,

die übrigen weiss, mit schwarzem Endrande und schwarzer Basis, die sich

nach den inneren Federn zu mehr ausbreitet.

Schnabel hornschwarz, der untere mit heller Basis; Beine grauschwarz. Iris

braunroth (H eu g l.); Iris braun (V ic to rin ).

Beschreibung nach einem 3 aus dem Bogoslande in J e s s e ’s Collection.

Ein südafrikanisches Exemplar im Bremer Museum ganz ebenso, aber die

Aussensäume der Schwingen und Deckfedern sind deutlicher und dunkler olivengelb;

Oberkopf und Hinterhals etwas deutlicher olivengelbgrün verwaschen, die

Unterseite heller grau. Schnabel einfarbig hornschwärzlich.

Die Geschlechter sind nicht verschieden (L e v a ill., Victorin).

subgenerische Absonderung gerechtlertigt, da I. variegatus, L e ss . (maculatus, Gray. — mäculi-

collis, S undev.), in der Schnabelbildung ein vollkommenes Mittelglied zu den eigentlichen Indi-

catoren (major, S tep h . etc.) bildet, scharfe Grenzen sich also nicht wol ziehen lassen.

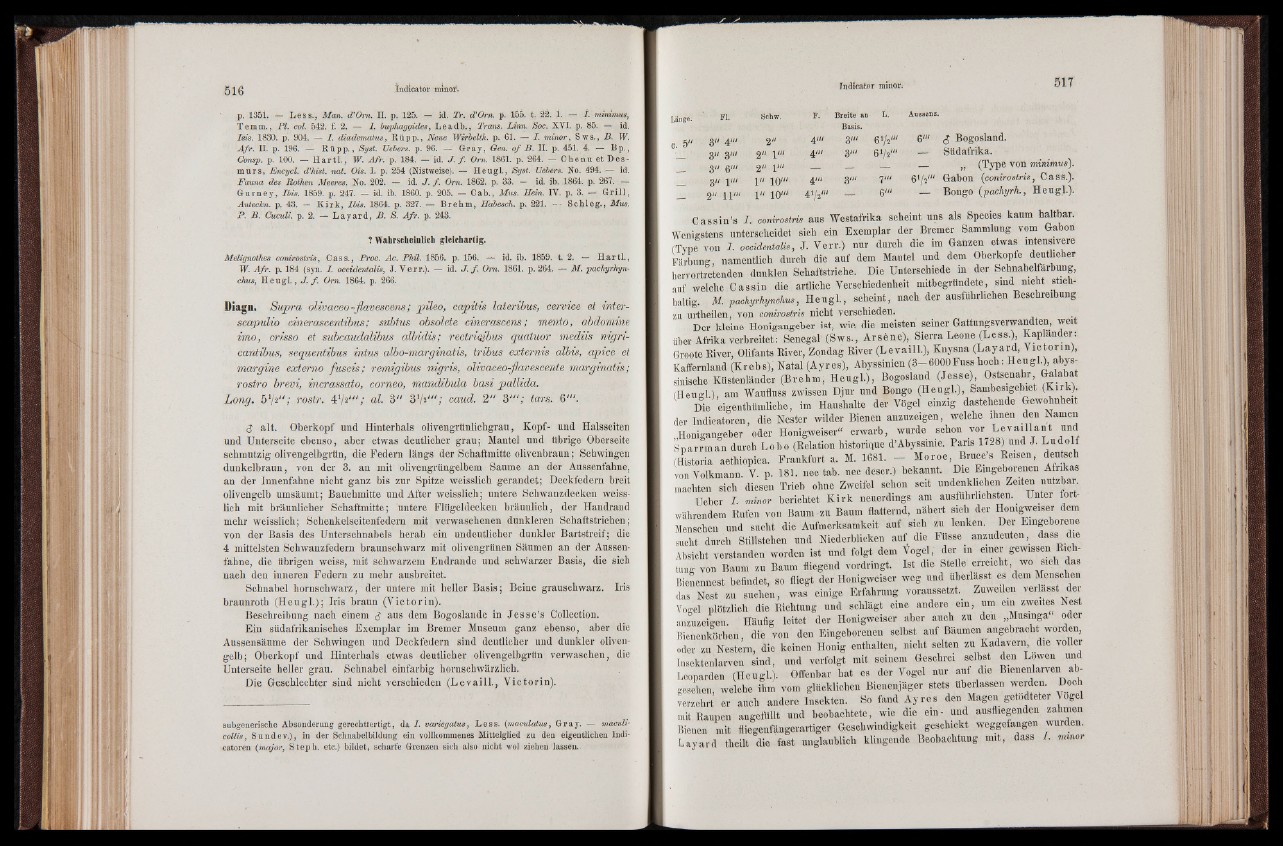

Länge. » Schw- F' Br8ite a° L' A”3äaIlz'

Basis.

c 5" 3" ¿.in 2" 4“ 3'" 6V2"' 6"' 3 Bogosland.

3» 3'" 2" 1 “■ 4'" 3'" ßfflH — Südafrika.

3« 6"' 2" 1'" — — — 9 « (Typevon minimus).

an m io “'c ' 4 37» V“ Gabon (conirostns, Cass.).

2“ 11"' 1" 10"' 472'" — 6'" B°nS° (pabhyrh., Heugl.).

C a s s in ’s I . conirostns aus Westafrika scheint uns als Species kaum haltbar.

Wenigstens unterscheidet sich ein Exemplar der Bremer Sammlung vom Gabon

(Type von I. ocddentalis, J. Verr.) nur durch die im Ganzen etwas intensivere

Färbung, namentlich durch die auf dem Mantel und dem Oberkopfe deutlicher

hervortretenden dunklen Schaftstriche. Die Unterschiede m der Schnabelfarbung,

auf welche C a s s in die artliche Verschiedenheit mitbegründete, sind nicht stichhaltig.

M. pachyrhynchus, H eu g l., scheint, nach der ausführlichen Beschreibung

ZU, urtheilen, von conirostris nicht verschieden.

Der kleine Honigangeber ist, wie die meisten seiner Gattungsverwandten, weit

über Afrika verbreitet: Senegal (Sws., Arsèn e ), Sierra Leone (Less.), Kaplander:

Groote River, Olifants River, Zondag River (Levaill.), Knysna (L a y a rd , V ic to rin ),

Kaffernland (Krebs),' Natal (Ayres), Abyssinien (3 -6 0 0 0 Fuss hoch: Heugl.), abys-

sinische Küstenländer (Brehm, H eu g l.), Bogosland (Jesse), Ostsenahr Galabat

(Heugl), am Waufluss zwissen Djur und Bongo (Heugl.), Sambesigebiet (Kirk).

Die eigenthümliche, im Haushalte der Vögel einzig dastehende Gewohnheit

der Indicatoren, die Nester wilder Bienen anzuzeigen, welche ihnen den Namen

„Honigangeber oder Honigweiser“ erwarb, wurde schon vor L e v a il la n t und

S p a rrm an durch Lobo (Relation historique d’Abyssime. Paris 1728) und J. L u d o lf

llistoria aethiopica. Frankfurt a, M. 1681. - Moroc, Bruce’s Reisen, deutsch

von Volkmann V. p. 181. nec tab. nec descr.) bekannt. Die Eingeborenen Afrikas

machten sich diesen Trieb ohne Zweifel schon seit undenklichen Zeiten nutzbar

Ueber I , minor berichtet K irk neuerdings am ausführlichsten. Unter fortwährendem

Rufen von Baum zu Baum flatternd, nähert sich der Honigweiser dem

Menschen und sucht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der Eingeborene

sucht durch Stillstehen und Niederblicken auf die Füsse anzudeuten, dass die

Absicht verstanden worden ist und folgt dem Ÿogel, der in einer gewissen Richtung

von Baum zu Baum fliegend vordringt. Ist die Stelle erreicht , wo sich das

Bienennest befindet, so fliegt der Honigweiser weg und überlasst es dem Menschen

das Nest zu suchen, was einige Erfahrung voraussetzt. Zuweilen verlasst der

Vogel plötzlich die Richtung und schlägt eine andere ein, um em zweites Nest

anzuzeigen. Häufig leitet der Honigweiser aber auch zu den „Musinga oder

Bienenkörben, die von den Eingeborenen selbst auf Bäumen angebracht worden,

oder zu Nestern, die keinen Honig enthalten, nicht selten zu Kadavern die voller

Insektenlarven sind, und verfolgt mit seinem Geschrei selbst den Löwen und

Leoparden (Heugl.). Offenbar hat es der Vogel nur auf die Bienenlaiven abgesehen,

welche ihm vom glücklichen Bienenjäger stets überlassen werden. Doch

verzehrt er auch andere Insekten. So fand A y re s den Magen getodteter Vogel

mit Raupen angefüllt und beobachtete, wie die em- und ausfliegenden zahmen

Bienen mit fliegenfängerartiger Geschwindigkeit geschickt weggefangen wurden.

L a y a rd theilt die fast unglaublich klingende Beobachtung mit, dass I. minor