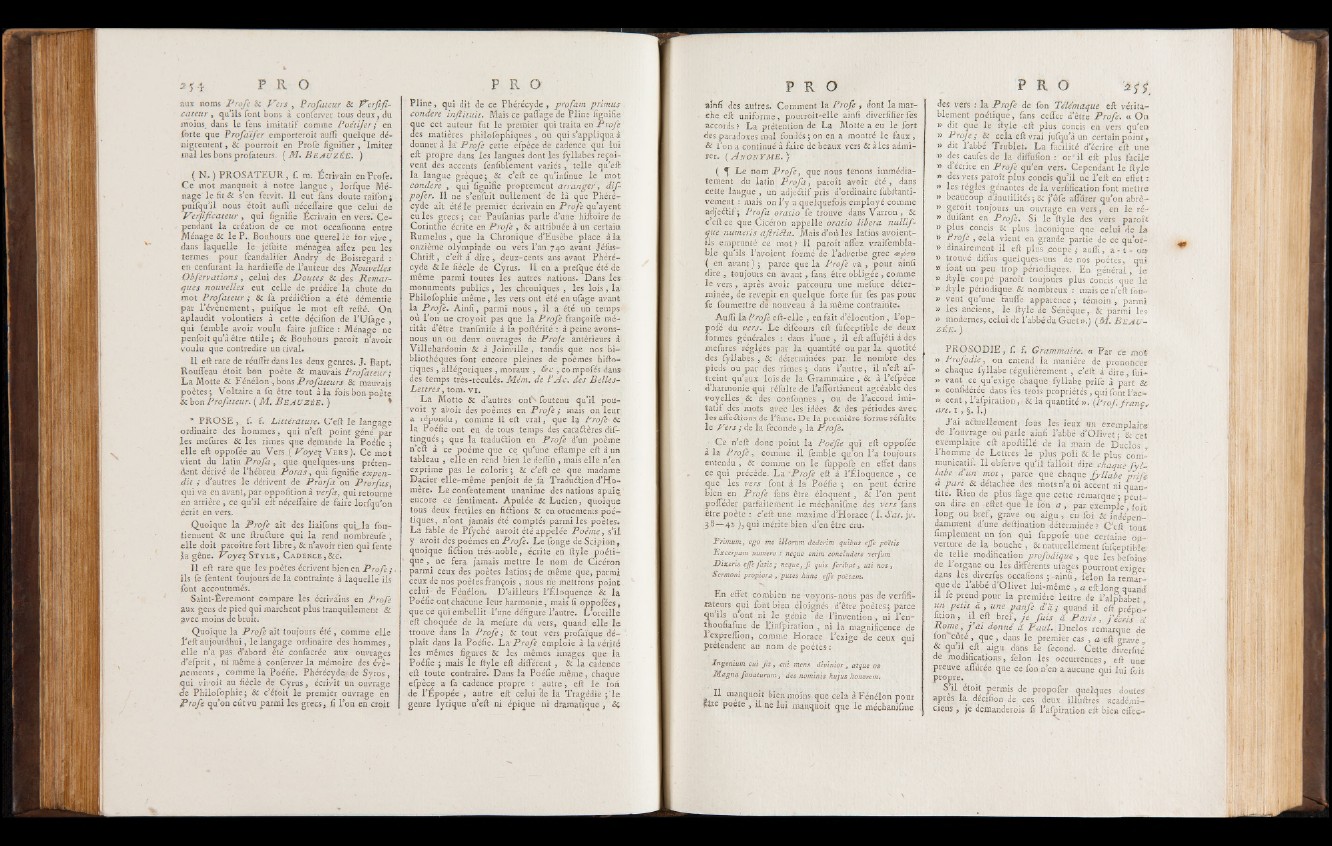

M l P R O

aux noms Profe 8c Vers , Profiteur 8c Verfifi-

£ a te tir , qu’ils font bons à conferver tous deux, du

moins, dans le le ns imitatif comme Poédjer ,* en

forte que Profaïfer emporteroit auffi quelque dénigrement

, & pourroit en Proie lignifier , Imiter

mal les bons profateurs. ( M. B e a ü z é e . )

( N , ) PR O SA T EU R , f. m. Écrivain en Profe.

C e mot manquoit à notre langue , lorfque Ménage

le fit, & s'en fervit. Il eut fans doute raifon ;

puilqu’il nous étoit aulïi néceflaire que celui de

Vérificateur , qui fignifie Écrivain en vers." Cependant

la création de ce mot occafîonna entre

Ménage & le P.. Bouhours une querel le for vive,

dans laquelle le jéfuite ménagea allez peu les

termes pour fcandalifer Andry de Boisregard : ~

en cenfurant la hardieffe de l'auteur des Nouvelles

Obfervadons, celui des Doutes & des Remarques

nouvelles eut celle de prédire' la chute du

mot Profateur ; & fa prédiétion a été démentie

par l'évènement, puifque le mot eft relié. On

aplaudit volontiers a cette décifîon de l ’Ufao-e ,

qui lemble avoir voulu faire juftice : Ménage ne

penfoit qu’à être utile ; & Bouhours paroit n avoir

voulu que contredire un rival.

11 eft rare de réüflh; dans les deux genres. J. Bapt.

RoulTeau étoit bon poète & mauvais Profateur;

L a Motte & Fénélon^bons Profateurs 8c mauvais

poètes ; Voltaire a fu être tout à la fois bon poète

8c bon Profateur. ( M. B e a u z è e . )

* PR O S E , f. f. Littérature. C’elt le langage

ordinaire des hommes, qui n’eft point géné par

les mefures & les rimes que demande la Poélie ;

elle eft oppofée _au Vers ( Vdye^ V ers), Ce mot

vient du latin Profa 9 que quelques-uns prétendent

dérivé de l ’hébreu P o ra s , qui fignifie expen- '

4 it ; d'autres le dérivent de Prorfa ou Prorfus,

qui va en avant, par oppofition à verfa, qui retourne

en arrière, ce qu’i l eft néceflaire de faire lorfqu'on

écrit en vers,

.Quoique la Profe ait des liaifons quLia fou-

tiennent & une ftructure qui la rend nombreufe ,

e lle doit paroître fort libre, & n’avoir rien qui fente

fa gêne. Voye\ Style , Cadence , &c.

I l eft rare que les poètes écrivent bien en Profe ; .

ils Ce fentent toujours de la contrainte à laquelle ils

font accoutumés.

Saint-Èvremont compare les écrivains en Profe

aux gens de pied qui marchent plus tranquilement &

avec moins de bruit.

Quoique la Profe ait toujours été , comme elle

l ’ eft aujourdhui, le langage ordinaire des hommes ,

elle n’a pas d’abord été confacrée aux ouvrages

d'efprit, ni même à conferver la mémoire des évènements

, comme la Poéfie. Phérécyde^de Syros ,

qui vivoit aü fiècle de Cyrus, écrivit un ouvrage

de Philofophie; & c’éjîoit le premier ouvrage en

Profe qu'on eût vu parmi les grecs, fi l'on en croit |

P R O

Pline, qui dit de ce Phérécyde , profam primus

condere inflituit. Mais ce paflage de Pline fignifie

que cet auteur fut le premier qui traita en Profe

des matières philofophiques , ou qui s'appliqua à

donner à là' Profe cette efpèce de cadence qui lui

eft propre dans les langues dont les fyllabes reçoivent

des accents fenfiblement variés , telle qu’eft

la langue grèque; & c’eft ce qu’infinue le mot

condere , qui fignifie proprement arranger, d i f

pofer. Il ne s'enfuit nullement de là que Phérécyde

ait été le premier écrivain en Profe qu’ayent

eu les grecs; car Paufanias parle d'une hiftoire de

Corinthe écrite en Profe , & attribuée à un certain

Rumelus , que la Chronique d’Eusèbe place à la

onzième olympiade ou vers l’an,740 avant Jéfus-

Chrift, c’eft à dire, deux-cents ans avant Phérécyde

& le fiècle de Cyrus. I l en a prefque été de

même parmi toutes les autres nations. Dans les

monuments publics, les chroniques , les lo is , la

Philofophie même, les vers ont été en ufage avant

la Profe. Ainfî, parmi nous , il a été un temps

ou l'on ne croyoit pas que la Profe françoife méritât

d'être tranfmife à la poftérité : à peine avons-

nous un ou deux ouvrages de Profe antérieurs à

Villehardouin ’& à Joinville , tandis que nos bibliothèques

font eiîcore pleines de poèmes hifto-

riques , allégoriques , moraux , &c 9 co mpofés dans

des temps très-reculés. Mém. de V Ac. des Belles-

Lettres , tom. vi.

L a Motte & d'autres- ont^ fôutenu qu’il pourvoit

y avoir des poèmes en Profe ,* mais on leur

a répondu, comme il eft vrai, que 1$ Profe' 8c

la Poéfie ont eu de tous temps des cara&ères distingués;

que la traduction en Profe d’un poème

n’eft à ce poème que ce qu’une eftampe eft à un

tableau , elle en rend bien le deffin , mais elle n'en

exprime pas le coloris ; & c'eft ce que madame

Dacier elle-même penfoit de fa Traduction d’Ho-

mere. Le confenteraent unanime des nations apilie1

encore ce fentiment. Apulée & Lucien, quoique

tous deux fertiles en fictions & en ornements poétiques,

n'ont jamais été comptés parmi les poètes.

La fable de Pfyché aaroit été appelée Poème, s’i l

y avoit des poèmes en Profe. Le fonge de Scipion ,

quoique fiction très-noble, écrite en ftyle poétique,

ne fera jamais mettre le nom de Cicéron

parmi ceux des poètes latins; de même que, parmi

ceux de nos poètes françois , nous ne mettrons point

celui de Fénélon, D’ailleurs l ’Éloquence & la

Poeûe ont chacune leur harmonie, mais fi oppofées R

que ce qui embellit l'une défigure l'autre. Loreille

eft choquée de la mefure du vers, quand elle le

trouve dans la Profe ; & tout vers profaïque déplaît

dans la Poéfie. La Pro/è emploie à la vérité

les mêmes figures & les mêmes images que la

Poéfie ; mais le ftyle eft différent , & la cadence

eft toute contraire. Dans la Poéfie même, chaque

efpèce a fa cadence propre : autre, eft le ton

de l ’Épopée , autre eft celui 3e la Tragédie ;'le

genre lyrique n’eft ni épique ni dramatique , êç

P R O

des vei's : la Profe de fon Télémaque eft véritablem

ent p o é tiq u e , fans ceflcr d’être Profe. « O n

» dit que le fty le -eft p lu s concis en vers qu’en

» Proje ; 8c cela eft vrai jufqu'à un certain p o in t,

» dit l’abbé T ru b let. L a facilité d'écrire eft une

-» des caufes de la diffufion : o r* il eft plus facile

» d’écrire en Profe qu’en vers. C ependant le fty le

» des vers paroît p lus concis qu’il ne l'e ft en effet :

» les règles gênantes de la verfification font m ettre

» beaucoup d’in utilités ; & j'ôfe aflurer q u ’on a b rè -

» g ero it toujours un ouvrage en v e rs, en le ré-

» duifant en Profe. Si le ftyle des vers p a ro ît

» plus concis & plus laconique que celui de la

» Profe y Gela vient en grande partie de ce q u 'o r-

» dinairem ent il eft plus jcoupc ; auffi, a - t - o n

» trouvé diffus quelques-uns de nos p o ètes, qu i

» font un peu trop périodiques. E n g é n é ra l, le

» fty le coupé p aro ît toujours p lu s concis que le

» ftyle périodique & nombreux : mais ce n’eft fou-

» vent q u ’une fauffe apparence ; tém oin , parm i

» les anciens, le ftyle de S énèque,. & parm i les

» m odernes, celui de l ’abbédu G u e t» .) (M. B e a u -

ZÉE.)

P R O

ainfi des autres. Comment la Profe , dont la marche

eft uniforme, pourroit-elle ainfi diverfifier fes

accords ? La prétention de La Motte a eu le fort

des paradoxes mal fondés ; on en a montré le faux,

8c l ’on a continué à faire de beaux vers &àles admirer.

( A n o n y m e . )

( ^ Le nom P ro fe , que nous tenons immédiatement

du latin P ro fa , paroît avoir été , dans

cette langue , un adjeétif pris d’ordinaire fubftanti-

vement : mais on l ’y a quelquefois employé comme

adjeélif; Profa oratio fe trouve dans Varron , &

c’eft ce que Cicéron appelle oratio libéra nullif-

que numeris afiricîa. Mais d’où les latins avoient-

ils emprunté ce mot? I l paroît affez vraifembla-

ble qu’ils l ’avoient formé de l’adverbe grec 'arporw

( en avant ) ; parce que la Profe va , pour ainfi

dire toujours en avant , fans être obligée , comme

le vers, après avoir parcoùru une mefure déterminée,

de revenir en quelque forte fur fes pas pour

fe foumettte de nouveau à la même contrainte.

Auffi la Pfofe eft-elle , en fait d’élocution, l ’op-

pofé du vers. Le difcours eft fufceptible de deux

formes générales : dans l ’une , il eft affujéti à des

mefures réglées par la quantité ou par'la quotité

des fyllabes , & déterminées par. le nombre des

pieds ou par des rimes; dans l’autre, il n’eft af-

tieint qu’aux lois de la Grammaire , 8c à l ’efpece

d’harmonie qui réfui te de l ’afTortiment agréable des

voyelles & des Conformes , ou' de l’accord imitatif

des mots avec les idées & des périodes avec

lesafFeiftions.de l ’âme. De la première forme réfulte

le Vers ; de la fécondé , la Profe.

■ Ce n’eft donc point la Poéfie qui eft oppofée

à la Profe, comme i l femble quon l ’a toujours

entendu, & comme on le fuppofe en effet dans

ce qui précède. La *Profe eft à l ’Éloquence , ce

que les vers font à la Poéfie ; on peut écrire

bien en Profe fans être éloquent, & l ’on peut

poffédej parfaitement le méchanifme des vers fans

être poète : c’eft une maxime d’Horace ( I. Sat. jv.

38— 41 ), qui mérite bien d’en être cru.

Primum, ego me illorum dederim quïbus ejfe po'ètis

Excerpam numéro : neque enim concludere verfum

JDïXfiris ejfe Jatis ; neque, f i quis fcribat, uti nos,

Scrmoni propiora , putes hune ejfe pottanu

En effet combien ne voyons-nous pas de verfîfi-

rateurs qui font bien éloignés d’être poètes'; parce

quils nont ni le génie de l ’invention , ni l ’en-

thoufiafme de l.infpiration , ni la magnificence de

l ’expreffion, comme Horace l ’exige de ceux qui

prétendent au nom de poètes:

Ingenium cui J ît , cui mens divinior, atque os

Magna fonaturum, des nominis hujus hohsrem.

I l manquoit bien moins que cela à Fénélon pour

Être poete , il né lui manquoit que le méchanifme

P R O S O D I E , fi f. Grammaire. « P a r ce m o t

» Profodie, on entend la m anière de. prononcer

» chaque fyllâbe régulièrem ent , c’eft à d ire , fui*

» v ant ce qu’exige chaque fy llabe prife à p a rt &

» confédérée dans fes trois p ro p rié té s, qui font l’ac*

» c e n t, l ’afp iratio n , 8c là quantité ». [Prof, franc*

art. 1 §. I.) ■ v J J ÿ

J ’ai aéluellem ent fous les ieux un exem plaire'

de l ’ouvrage où p arle ainfî l ’abbé d’O liv e t & cet

exem plaire eft ap o ftillé de la m ain de D uclos

l ’hom m e de L ettres le p lu s p o li & le p lus com m

unicatif. I l obferve qu’il fa llo it dire chaque fyV

labe d’un mot, parce que chaque fyllabe prife:

à part 8c détachée des m ots n’a ni accent ni quantité

. R ien de p lu s fage que cette rem arque ; p e u t-

on dire en effet que le Ion a , p a r e x em p le , fo it

lo n g ou bref, grave ou a ig u , en foi & indépendam

m ent d’une deftination déterm inée ? C ’eft to u t

Am plem ent un fon q ui fuppofe iine certaine ouverture

de la bouche , & naturellem ent fufceptible

de te lle modification profodique que les befoinÿ

de l ’organe ou les différents ufages p o urro nt exiger

dans les diverfes occafions ; -ainfi, félon la rem arque

de l ’abbé d’O liv e t lui-m êm e , a eft lo n g quand

il fe prend^pour la prem ière le ttre de l ’a lp h a b e t,

un petit a y une panfe d'à; quand il eft prépo~

fitm n , i l eft b ref, je fuis à Paris, j'écris d

I M f o i donné â Paul. D uclos rem arque de

fon^côté , que , dans le p rem ier cas , a eft grave y

& qu’il eft aigu dans le fécond. C e tte diverfité

de m odifications, félon les occurrences, eft une

preuve allurée que ce fon n’en a aucune qui lu i foit

p ro p re.

S il éto it perm is de p ro p ofèr quelques doutes

apres la decifion de ces deux illuftres académiciens

, je demanderôis fi l ’afpiration eft- bien effec—