t\ 6 \

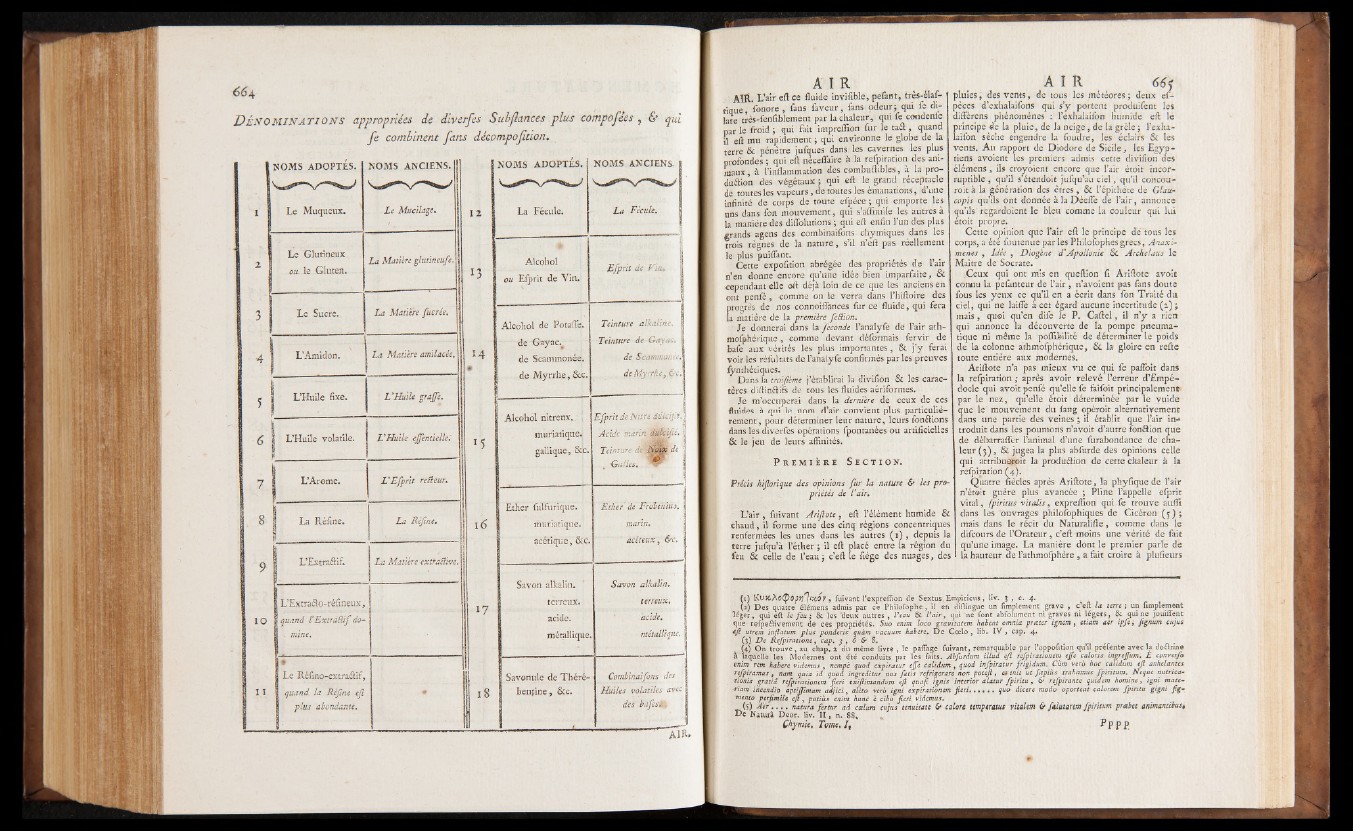

D é n o m i n a t i o n s appropriées de diverfes Subßatices plus compofées ? & qui

Je combinent fans décompoftion.

n o m s a d o p t é s .

Le Muqueux.

NOMS ANCIENS.

Le Mucilage• 1 2

NOMS ADOPTÉS.

La Fécule.

NOMS ANCIENS. J

La Fécule. 8

2

Le Glutineux

ou. le Gluten. .

La Matière glutineufe.

1 3

Alcohol

ou Efprit de Vin.

. ■ w m 1 Efprit de Vin• |

1

3 Le Sucre. La Matière fucrée.

Alcohol de Potaffe. Teinture alkaline, 1

•4 L’Amidon. La Matière amilacée. 1 4

de Gayac.#

de Scammonée.

Teinture de Gayac. |

de ScammonéeA

de Myrrhe} &c.

L’Huile fixe. VHuile grajfe.

î

! Efprit de Nitre dulcifié

Acide marin ftttlciju. jj

Teinture de- Noix de |

6 L’Huile volatile.

1

L ’Huile ejfentielle. muriatique.-

gallique, &c.

7

1

| L’Arôme. VEfprit reSleur.

. -Galles.

! s La Réfine.

]

La Réfine.

! 1 ^

Ether fulfurique.

muriatique,

acétique , &c.

Ether de Frobehius. j

marin.

1 | L’Extraâif. J La Matière extfaélive.

8 9 !

Savon alkalin.

terreux*

acide,

métallique

I 10

| L’Extraéfo-réfineux,

| quand l’Extrà&if do-

1 . mjne.

1 7

terreux,

acide. |

métallique. 1

1 Le Réfinô-extra&if, il Savonule de Théré- Combinaifons des

S 11 1 quand, la Réfine efi

I plus abondante.

18 benfine, &c. Huiles volatiles avec \

des hafesHk

A I R A îR. L’air eft ce fluide inviflble, pelant, très-elaf-

tique, fonore , fans faveur, fans odeur; qui fe dilate

très-fenfiblement par la chaleur, qui fe condenfe

par le froid ; qui fait impreflion fur le ta<ft , quand

il eft mu rapidement ; qui environne le globe de la

terre 8c pénètre jufques dans les cavernes les plus

profondes ; qui eft néceflaire à la refpiration des animaux,

à l’inflammation des combuftibles, à la production

des végétaux ; qui eft le grand réceptacle

de toutes les vapeurs, de toutes les émanations, d’une

infinité de corps de toute efpèce ; qui emporte les

uns dans fon mouvement, qui s’aflimiïe les autres à

la manière des diflolutions ; qui eft enfin l’un des plus

grands agens des combinaifons chymiques dans les

trois règnes de la nature, s’il n’eft pas réellement

le plus puiflant.

Cette expofition abrégée des propriétés de l’air

n’en donne encore qu’une idée bien imparfaite, &

cependant elle oft déjà loin de ce que les anciens en

ont penfé, comme on le verra dans l’hiftoire des

progrès, de nos connoiflances fur ce fluide, qui fera

la matière de la première feStion.

Je donnerai dans la fécondé Panalyfe de l’air ath-

mofphérique, comme devant déformais fervir de

bafe aux vérités les plus importantes, & j’y ferai

voir les réfultats de l’analyfe confirmés par les preuves

fynthétiques.

Dans la troifième j’établirai la divifiôn & les caractères

diftin&ifs de tous les fluides aériformes.

Je m’occuperai dans la dernière de ceux de ces

fluides à qui le nom d’air convient plus particulièrement,

pour déterminer leur nature, leurs fondions

dans les diverfes opérations fpontanées ou artificielles

& le jeu de leurs affinités.

P r e m i è r e S e c t i o n .

Précis hifiorique des opinions fur la nature & les propriétés

de T air.

L’a ir , fuivant Ariflote, eft l’élément humide &

chaud, il forme une des cinq régions concentriques

renfermées les unes dans les autres ( i ) , depuis la

terre jufqu’à l’éther ; il eft placé entre la région du

feu & celle de l’eau ; c’eft le fiège des nuages, des

A I R 661

pluies j des vents, de tous les météores ; deux ef-

pèces d’exhalaifons qui s’y portent produifent les

diflerens phénomènes : l’exhalaifon humide eft lé

principe de la pluie, de la neige, de la grêle ; l’exha-

laifon sèche engendre la foudre, les éclairs & les

vents. Au rapport de Diodore de Sicile, les Egyptiens

avoient les premiers admis cette divifion des

élémens, ils croyoient encore que l’air étoit incorruptible

, qu’il s’éteiidoit jufqu’au c iel, qu’il concourût

à la génération des êtres, & l’épithète de Glau-

copis qu’ils ont donnée à la Déefle de l’a ir, annonce

qu’ils regardoient le bleu comme la couleur qui lui

étoit propre.

Cette opinion que l’air eft le principe dé tous les

corps, a été foutenue par les Philofophes grecs, Anaxi-

menes , Idée , Diogène d’A polio nie 8c Archelaus le

Maître de Socrate.

.Ceux qui ont mis en queftion fi Ariftote avoit

connu la pefimteur de l’air , n’avoient pas fans doute

fous les yeux ee qu’il en a écrit dans fon Traité du

ciel, qui ne laifle à cet égard aucune incertitude (2.) ;

mais, quoi qu’en dife le P. Caftel, il n’y a rien

qui annonce la découverte de la pompe pneumatique

ni même la poffibilité de déterminer le poids

de la colonne athmofphérique, 8c la gloire en refte

toute entière aux modernes.

Ariftote n’a pas mieux vu ce qui fo pafloit dans

la refpiration ; après avoir relevé l’erreur d’Empé-

docle qui avoit penfé qu’elle fe faifoit principalement

par le nez, qu’elle étoit déterminée par le vuide

que le mouvement du fang opéroit alternativement

dans une partie des veines ; il établit que l?air introduit

dans les poumons n’a voit d’autre fonâion que

de débarrafler l’animal d’une furabondance de chaleur

(3 ), & jugea la plus abfurde des opinions celle

qui attribuor-oit la production de cette chaleur à la

refjriration (4).

Quatre fiècles après Ariftote, la phyfique de l’air

n’étoit guère plus avancée ; Pline l’appelle efprit

vital, fpiritus vitalis, expreflion qui fe trouve auflï

dans les ouvrages philosophiques de Cicéron (5) ;

mais dans le récit du Naturalifte, comme dans le

difeours de l’Orateur, c’eft moins une vérité de fait

qu’une image. La manière dont le premier parle de

la hauteur de l’athmofphère, a fait croire à plufteurs * 2 3 4

(1} K V iCÀ o (p op il<)ix,OV , fuivant l’expreflion de Sextus, Empiricus, liv. 3 , c. 4.

(2) Des quatre élémens admis par ce Philofophe, il eîï diftingue un {implement grave , c’eft la terre ; un {implement

léger, qui eft le f e u ; & les ’deux autres , l ’ eau & l ’ a ir , qui ne font abfolument ni graves ni légers, & qui ne jouiffent

que- refpeftivement de ces propriétés. Suo enim loco gravitatem habent omnia prater ignem, etiam aër ipfe ; fignum cujus

eft utrem infiatum plu s ponderis quàm vacuum habere. De Ccelo, lib. IV , cap. 4.

(3) - D e Refpiratione, cap. 3 , 6 & 8.

(4) On trouve, au chap. 2 du même livre , le paffage fuivant, remarquable par l’oppolition qu’il prefente avec la do&rine

à laquelle les Modernes ont été conduits par les faits. Abfurdum illu d eft refpirationem cjfe caloris ingreffum. E converfo

enim rem habere videmus , nempe quo à expiratur ejje ca lid um , quod infpiratur firigidum. Cum vero hoc calidum eft anhelantes

refpiramus, nam quia id quod ingreditur nos fa t is refrigerare non p o te ft, evenit ut fa p iu s trahamus fpiritum. Neque nutrica-

iio n is gratia refpirationem fieri exiftimandum eft quafi ignis interior alatur fp ir itu , & refpirante quidem homine , igni materiam

incendio aptijjimam a i j i c i , alito vero igni expirationem fieri............quo dicere modo oporteat calorem fp iritu gigni f ig -

mento perfimile e f t , potiùs enim hunt è cibo fieri videmus.

(s) A ë r . . . . natura fertur ad calum Cujus tenuitate & colore t imp crams vitalem & fiilutarem fpiritum prabet animanùbus,

Naturâ Deor. liv. I I , n. 88, *

Çhymie, Tome, /, P P p p