4^8 A D H

ques fur le mercure, comme on le pratique dans

l’étamage des glaces, pour qu’il ne refte point de

bulles d’air ; & pour-lors j’ai déterminé avec pré-

cifion la fomme des poids qui étoit néceffaire pour

rompre l’adhéfion. Je n’ai pas befoin d’avertir que

je changeois à chaque fois le mercure. Voici la table

dés réfultats. .

L’or adhère au mercure avec une force de 446 grains.

L ’a r g e n t ....................... ..... • • • 429

L’étain . . . . • • • • • 41°

Le plomb . . • • . . . • 397

Le bifmuth . . • ■ • • • • 372

Le zinc • .................................. • a°4

Le cuivre . . . • • • • * • I4a

L ’antimoine (régule) . . . . . • I2-o

Le fer . . ■ • • • § I * •- ” 5

Si l’on examine maintenant d’où peuvent provenir

des différences aufli marquées, on eft bientôt force

de reconnoître que la preflion de l’air n’y a aucune

part, puifqu’à cet égard les conditions font abfolu-

ment pareilles. ,

Elles ne dépendent pas des accidens du poli des

furfaces ; une plaque de fer funplement dreffee ^ au

burin adhère plus qu’une plaque de même diamètre

qui a reçu le poli le plus v i f , & nous verrons que

cela doit être, parce qu’une furface rabôteufe préfente

au fluide qui s’y applique, un plus grand développement.

^ #

Ces différences ne fùivent pas les denfites; fans

cela l’argent marcherait après le plomb, le cobalt

adhéreroit plus que le zinc, le fer plus que letain-,

&c. On peut dire que tout ferait renverfé.

Quel eft donc l’ordre auquel ces adhéfions parodient

conflamment aflùjetties ? C eft precifement

l’ordre des affinités, ou la gradation de la plus ou moins

grande diffolubilité des métaux par le mercure

Iv oy e i A m a l g a m e ). L’or eft celui que le mercure

làiftt le plus avidement , il fe trouve le premier;

le mercure ne diflbut.ni le fer, ni le cobalt, ils

font placés aux derniers rangs, . > ,

Cette correfpondance n’étant certainement pas 1 ouvrage

du hafard, les confoquences qui en naifîent

femblent feites pour porter le plus grand jour fur la

théorie des phénomènes chymiques. On voit ^ clairement

qu’ils dépendent tous de cette propriété générale

de la matière, que nous nommons attraélion •;

que cette propriété ■ toujours la même , toujours fou-

mile aux mêmes lo ix , produit des effets tres-diffe-

rens. fui vaut les diftances & les rapprochemens qu oc-

calionne la variété des formes élémentaires ; qu il

y a une adhéfion quelconque par le contait de toute

matière ; que l’àdhéfion eft le premier effet ou ,

pour mieux dire-, le premier inftant de l’affinité;

que l’affinité n’eft qu’une adhéfion à un degre capable

de produire diffolution ; en un mot qu il eft

pofiible d’eftimer les rapports d’affinités par les rapports

d’adhéfions. Nous pouvons dire, par exempte ,

dès à préfent que les affinités'qui tendent à unir le

jpercureavec l’o r , avec l’argent, avec le zinc, avec-

A D H

le cuivre, &c. font :: 446: 429 : 164 :142. &c.

En multipliant ces obfervations, je ne doute nullement

qu’on ne puiffe étendre cette méthode à bien

d’autres cas, finon pour en tirer des rapports numériques

aufli conftans, du moins, comme je l’ai dit,pour

affiner d’autres réfultats. Il y a encore bien loin du

terme que l’on doit fe pfopofer, qui eft de découvrir

les diverfes figures des élémens qui conftituent

ces variétés d’adhéfion & d’affinité, on ne peut donc

réunir trop de moyens. Dans ce point de vu e , c eft

une chofe très-intéreffante à examiner , que la quef-

tion de favoir fi au premier inftant l’adhéfion des

corps folubles dans les acides ne correfpond pas à

l’affinité qu’ils ont avec ces arides. On ne connoît

encore que très-imparfaitement les affinités des métaux

dans la fufion pour les alliages; on pourroit

peut-être parvenir à les déterminer en tenant le plus

lufible en état de fluidité, & préfentant les autres

en forme de plaque folide à la furface du bain,

comme je l’ai fait pour le mercure; mais il faudrait

avoir attention de faifir l’effet dans le premier inftant,

& fur-tout de ne pas laiffer refroidir ces métaux

pendant qu’ils fe touchent ; car alors la force d adhé-

fion devient à peu près égale a la cohefion des

parties métalliques homogènes, même avec les métaux

qui fe fondent fans s’allier, comme le fer &

l’argent, le fer & le plomb, &c. (voyez A l l i a g e ) :

ce qui ne doit pas étonner, le contact devenant infiniment

plus parfait par la facilité que les parties

fluides ont à fe mouler les unes fur les autres ; oit,

pour mieux dire , le. contari n’étant dans ces adhéfions,

comme le remarque l’illuftre Bailly, quune

plus grande proximité. (Hift. de l’Aflronom. moi. liv.

12. §. XI.)

S. I I I . Adhéfions ohfienies & calcüUesparM. Achari,

dans les mêmes vues & par Us. mêmes principes. '

M. Achard, convaincu par mes expériences de

l’exaétitude de la méthode du Docteur Taylor , 11e

tarda pas à appercevoir aufli le parti que la Chy-

mie en pouvoit tirer; il examina le principe, multiplia

les applications ,& publia, en 1780 ,dans un

recueil d’opufcules ( Chymifch-Phyfifche fchriften, p.

334) , le réfultat d’un travail confidérable que je me

crois d’autant plus obligé .de faire connoître ici, que

fou mémoire n’a encore été imprimé qu’en allemand,

& qu’il fournit déjà un grand nombre des obferva-

tions que j’ai defirées, comme pouvant feules nous conduire

à l’eftimation des points de çontari par l’adhé-

fion, & , par le calcul des points de coptaâ, à la

détermination de la figure des parties qui fe touchent

& des affinités qui en réfultent.

Le célèbre Académicien de Berlin infifte d’abord

fur trois conditions effentielles pour la régularité de

ces expériences. 1°. Que le corps folide dont on veut

mefurer l’adhéfion avec un fluide ,-foit bien fufpendu

par le ..point de centre, pour qu’il fe tienne dans

une pofition parfaitement horizontale , & que la force

qu’on emploie à le détacher forme toujours un angle

A D H

a,nît avec le ’fluide. 20. Qu’il ne refte point de bulle

'd’rir interpolée entre le. folide & le fluide , ce qu on

anoerçoit aifément avec les difques de verre, mais

S avec des folides de matière opaque ; pour prévenir

cet inconvénient , il n’a rien trouve de mieux

me de faire gliffer, comme je l’ai d it , le difque fo-

S V fu r le fluide. 30. La derniere précaution que recommande

M. Achard, eft d e 'n ’ajouter les contrepoids

fur-tout-vers la fin, que fucceflivement &

L r petites parties, pour n’occafionner aucune fe-

coufl'e ; il a employé dans cette vue.de petites lames

de papier d’un quart de gram. '

l i a voulu s’affurer enfuite f i, la chaleur reliant

la même les variations de pefanteur de la colonne

de l’air indiquées par l’élévation du mercure dans

le baromètre, n’auroient pas quelqu’infhience fur ces

expériences ,& il n’a trouvé aucune différence fenfi-

ble dans la force d’adhéfion d’un difque de verre avec

l’eaudiftillée. .

Il n’en a pas été de meme lorfquil a opéré a clii-

, férens degrés de chaleur, & à égale élévation du baromètre;

les réfultats ont été différons, & cette dit-

férence ne venoit pas de la chaleur de lair am-

biant mais de la chaleur qu’il avoit communiquée

à l’eau. C ’eft ce dont il n’eft pas poffible de douter,

puifqu’en répétant ces expériences à différentes températures,

la force d’adhéfion ne varie, plus f i l eau

eft au même degré. .

Quand les fluides font plus froids , 1 adhéfion elt

plus forte , & la raifon en eft. fenfible , ils contiennent

plus de matière' fous lé même volume, ils

doivent préfenter plus de points de contact dans

le même efpace , & puifque la force d’adhêfion eft

proportionnelle à la fomme des points de contaél,

elle doit augmenter quand les fluides-font pluscon-

denfés par le froid , diminuer quand ils- font plus

raréfiés par la chaleur .: c’eft ce qui arrive conflamment.

M. Achard ne s’eft pas borné à obferver ces variations

de la force d’adhéfion du verre a 1 eau échauffée

à-différens degrés, il les a foumifes au calcul

pour affurer les obfervations & en rendre 1 application

facile à tous les degrés; je réunirai dans une

feule table la comparaifon de tous ces réfultats , pour

qu’on puiffe juger au premier coup d oeil que les

différences entre l’adhéfion obfervée & l’adhéfion cal-

culée font très-foibles, qu’elles font tantôt en plus

tantôt en moins, ce qui prouve qu’elles- dépendent

uniquement de quelques accidens ; mais auparavant

il faut indiquer la bafe fur laquelle il a établi ce

calcul. ; ,r

Soit X le degré de chaleur de l’eau, ladhelion

correfpondante Y , fon coefficient b , & la force

confiante a; on a l’équation X = :a—* b Y . •

Pour avoir les valeurs de a & de b, il s eft fervi

de deux obfervations; l’une,où l’eau, étant à 104 degrés

de chaleur du thermomètre de Sulzer, a ma-

nifefté avec le verre une adhéfion qui a été vaincue

par un contrepoids de So grains ; l’autre, ou 1 eau

étant à 5 6 degrés du même thermomètre , il a fallu

A D H 469

P a r t a n t d e c e s d e u x t e r m e s , 104 = a b — 80 b

5 6 = a b — 8 9 b

D ’o ù l ’o n t i r e : a = î 5 3 0

b = - ^

Ainfi le rapport de la chaleur de l’eau avec ion

adhéfion au verre peut être exprimée de cette manière

1 X — — y- Y . Et de là on déduit les valeurs

correfpondantes de X & de Y pour toutes les

adhéfions du verre à l’eau échauffée ou refroidie à

différens degrés.

J’ai cru devoir joindre à la table fuivante une

colonne pour y rapporter les degrés du thermomètre

de Réaumur qui correfpondent aux degres du thermomètre‘

de Sulzer, qui eft peu connu en France.

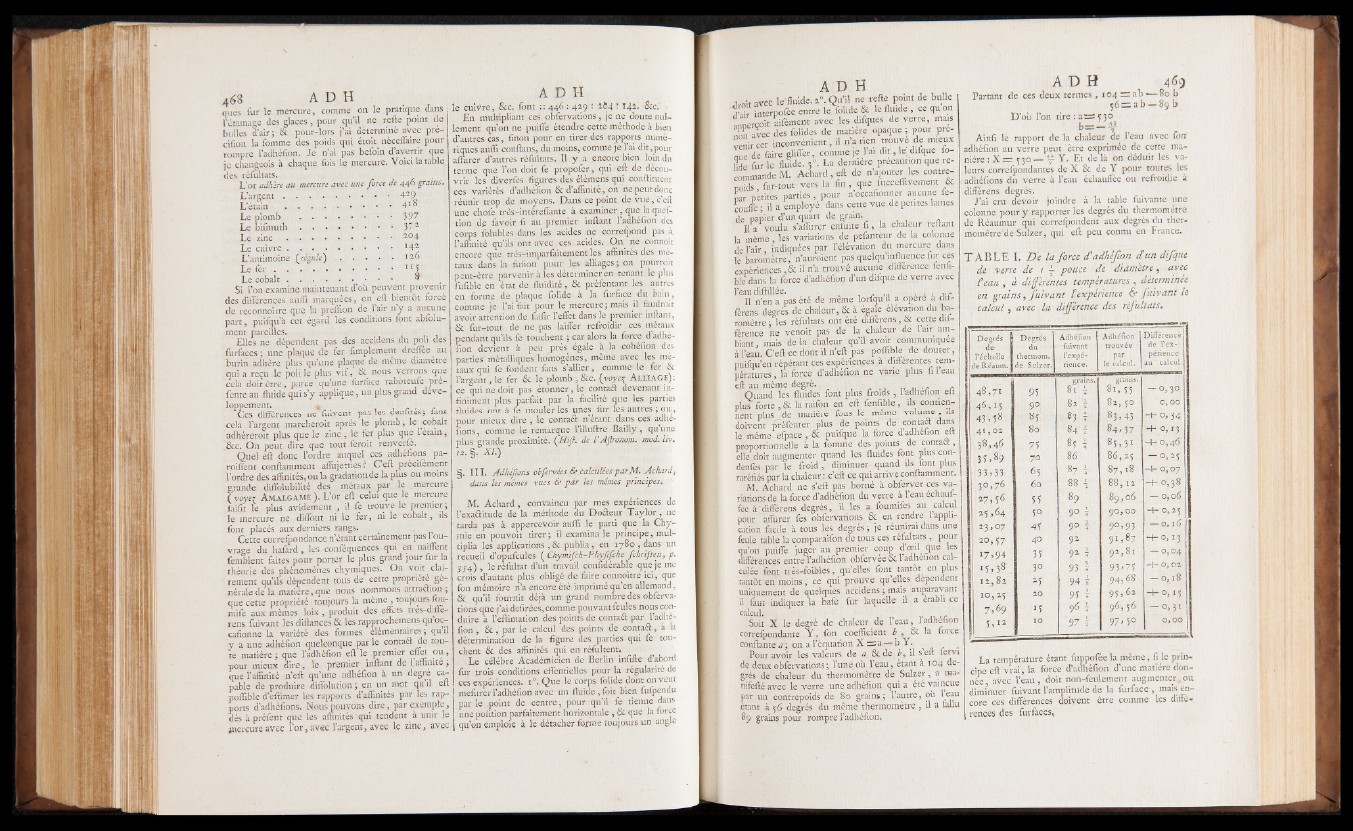

T A B L E I. D e la fo r c e d 'a d h é fion <£un difque

de verre de / f-- p ou ce de diamètre ? avec

r e a u , a différentes températures , determinee

en g r a in s , fu iv a n t te xp é rien ce & fu iv a n t le

c a lcu l y avec la différence des réfultats.

Degrés

du

thermom.

de Sulzer.

Degrés r

de I

l’éehelle 1

de Réaum. 1

Adhéfion

fuivant

l’expérience.

Adhéfion’

trouvée

par

le calcul.

Différence

de l’expérience

au calculgrains.

grains.

4 8 ,7 1 95 8i -j 8 1 , 5 5

1

O

'o

4 6 * 15 :

8 2 ;* !, | 8 2 ,5 0 0,00

43 »58 85 «3 1 8 3 ,4 3 - 1 - 0 , 3 4

4 1 ,0 2 80 ■■ 841" 8 4 ,3 7 *+■ 0, 13

3 8 ,4 6 75 85 1 8 5 . 3 1 —fr 0 ,4 6

35»89 —7°- - 8 6 !

vo

00

- 0 , 2 5

33.33 65 8 7 2 8 7 , 1 8 - t - o>, 0 7

3 0 ,7 6 60 88 i 8 8 , 1 2 - H 0 ,3 8

2 7 ; 56’. 5 5 ' 8 9 8 9 ,0 6 --- 0 ,0 6

2 5 ,6 4 5° 90 i 9 0 ,0 0 -+- 0 ,2 5

23,07 45 9° i 1 9° , 93 --- O, l 6

2 0 ,5 7 40 92 9r >87 o , 13

1 7 ,9 4 35 r - i f : 9 2 ,8 l — 0 ,0 4

■ 5,3 8 , 30 93 i 95, 7,5 -4- 0 ,0 2

1 2 ,8 2 I - j g j ■ 94 i 9 4 ,6 8 | — 0 , 1 8

1 0 ,2 5 20 95 ■ 9 5 ,6 2 -4— 0 , 1 5

7 ,6 9 ■ 5 96 ï : 9 6 ,5 6 - — 0,3^1

E i 10 '97 i 9 7 , 5 ? | 0 ,0 0

La température étant fuppofée la même, frie principe

eft vrai, la force d’adhéfion d’une matière donnée

avec l ’eau., doit non-feulement augmenter.ou

diminuer fuivant l’amplitude de la furface , mais encore

ces différences doivent être comme les différences

des furfaces*