D E S C R I P T I O N D E S R U I N E S d ’a C H M O U N E Y N

comme on peut en juger par les singularités que présente le portique. Tous les

temples ont dans leur .corniche, au-dessus de l’entrée, un vaste globe ailé qui

s’étend d une des colonnes du milieu à l’autre. Ici, il n’y a point de globe ailé ; la

corniche, dans toute sa longueur, est uniformément décorée de légendes hiéroglyphiques

, appuyées sur des vases, couronnées de feuilles, et très-serrées l’une

contre] autre. Dans le seul espace de l’eiifre-colonnement du milieu, du centre d’une

colonne à celui de 1 autre, il y en a vingt-six : c’est l’unique exemple d’un édifice

Égypden dont la façade ne soit pas décorée du disque ailé. Les colonnes n’ont

d hiéroglyphes que sur le dé et sur les fuseaux intermédiaire^.' Enfin ce temple est

le seul qui, dans son premier portique, présente des-colonnes du genre de celles-ci.

Les colonnes d Hermopolis sont décorées de fuseaux ou cannelures, comme

celles»de Louqsor, du Memnonmm, et aussi d’Éléphantine,‘et le chapiteau est en

forme de bouton de lotus tronque. Les fuseaux sont liés par trois jumeaux, de cinq

bandes chacun ; en bas et au milieu, .ils sont au nombre de huit; au-dessus, il y a

trente-deux fuseaux : le chapiteau est également à côtes, et leur nombre est aussi

de huit. Le bas du fût est arrondi et un peu plus étroit que le diamètre du premier

tiers; cest limitation de la tige du lotus à sa partie inférieure. La frise ou

architrave est composée de tableaux encadrés par des hiéroglyphes et représentant

des offrandes aux dieux de lÉgypte. Dans ces tableaux, le dieu principal a tantôt

la tete de 1 ibis, et tantôt celle de l’épervier. Les soffttes sont enrichis d’inscriptions

hiéroglyphiques, et les plafonds sont ornés d’étoiles serrées et très-petites.

Sous le plafond du milieu, il y a des figures d’oiseaux ayant les ailes déployées.

Ce qui étonne le plus après les proportions gigantesques des colonnes«, c’est

la conservation admirable des couleurs dont le temple étoit revêtu. Les chapiteaux

sont colorés en jaune, en bleu et en roüge ; dans la corniche, les feuilles qui

couronnent les légendes sont peintes en bleu, et ce bleu est très-vif. Les plafonds

ne sont pas colorés (i), ou du moins les couleurs ne s.ont plus visibles.

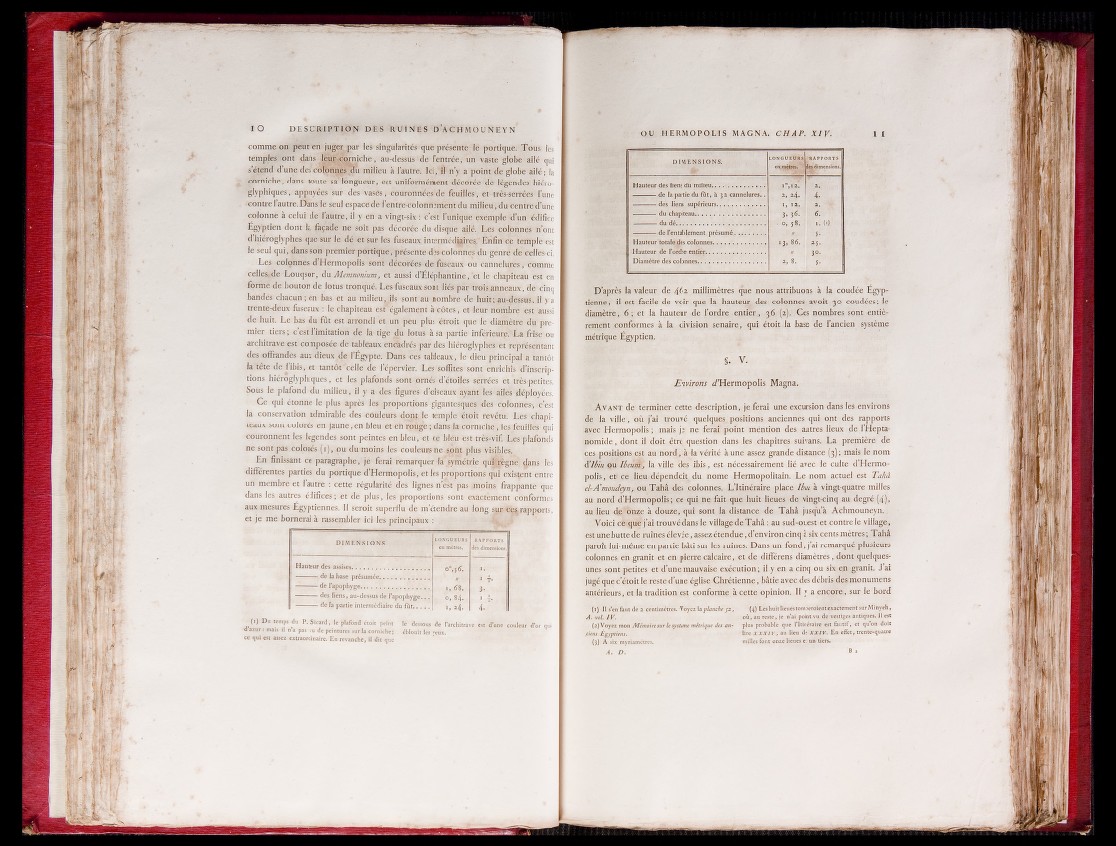

En finissant ce paragraphe, je ferai remarquer la symétrie quKrègne. dans les

différentes parties du portique d’Hermopolis, et les proportions qui existent entre

un membre et 1 autre : cette régularité des lignes n’est pas moins frappante que

dans les autres édifices ; et de plus, les proportions sont exactement conformes

aux mesures Egyptiennes. Il seroit superflu de m’étendre au long sur ces rapports,

et je me bornerai à rassembler ici les principaux :

D IM E N S I O N S .

Hauteur des assises...................................................

■----------- de la base présumée.................................

de l’apophyge............................. ...............

-----------des liens, au-dessus de J’ap ophy ge.. .

---------- de la partie intermédiaire du fût............

( 0 Du temps du P. Sicard, le plafond étoit peint le des!

d azur: mais il n’a pas vu de peintures sur la corniche; éblouit

ce qui est assez extraordinaire. En revanche, il dit que

LONGU EUR S

en mètres.

R A P PO R T S

des dimensions.

de l’architrave est d’une couleur d’or qui

yeux.

O U H E R M O P O L I S M A G N A . C H A P . X I V .

D IM E N S I O N S .

LONGUEURS

en mètres.

RAPPORTS

des^dimensions.

u A V A

-----------de la partie du fû t, à 3 2 cannelures.. 2 , 2 4 . i .

-------------des liens supérieurs................................. I , 12.

3> 36*.

2 .

6.

1 . (■)

-------------de l’entablement, présumé.. ................... Í -

Hauteur totale .des colonnes...................................

Vo

00

rr\

a 5-

u 3° .

2 , 8.

D’après la valeur de 462. millimètres que nous attribuons à la coudée Egyptienne,

il est facile de voir que la hauteur des colonnes avoit 30 coudées; le

diamètre, 6 ; et la hauteur de l’ordre entier, 36 (2). Ces nombres sont entièrement

conformes à la division senaire, qui étoit la base de l’ancien système

métrique Égyptien.

§. v.

Environs 4 ’HermopoIis Magna.

A v a n t de terminer cette description, je ferai une excursion dans les environs

de la ville , où j’ai trouvé quelques positions anciennes qui ont des rapports

avec Hermopolis ; mais je ne ferai point mention des autres lieux de l’Hepta-

nomide, dont il doit être question dans les chapitres suivans. La première de

ces positions est au nord, à la vérité à une assez grande distance (3) ; mais le nom

A'ib'iu ou Ibeum, la ville des ibis, est nécessairement lié avec le culte d’Hermopolis

, et- ce lieu dépendoit du nome Hermopolitain. Le nom actuel est Tahâ

el-Amoudeyn, ou Tahâ des colonnes. L ’Itinéraire place Ibiu à vingt-quatre milles

au nord d’Hermopolis; ce qui ne fait que huit lieues de vingt-cinq au degré (4 ),

au lieu de onze à douze, qui sont la distance de Tahâ jusqu’à Achmouneyn,.

Voici ce que j’ai trouvé dans le village de Tahâ : au sud-ouest et contre le village,

est une butte de ruines élevée, assez étendue, d’environ cinq à six cents mètres ; Tahâ

paroît lui-même en partie bâti sur les ruines. Dans un fond, j’ai remarqué plusieurs

colonnes en granit et en pierre calcaire, et de différens diamètres, dont quelques-

unes sont petites et d’une mauvaise exécution; il y en a cinq ou six en granit. J ai

jugé que c’étoit le reste d’une église Chrétienne, bâtie avec des débris des monumens

antérieurs, et la tradition est conforme à cette opinion. Il y a encore, sur le bord

(1) Il s’en faut de 2 centimètres. Voyez la planche ya , (4) Les huit lieuestomberoient exactement surMinyeh,

A. vol. IV . où, au reste, je n’ai point vu de vestiges antiques. Il est

(2) Voyez mon Mémoire sur le système métrique des an- plus probable que l’Itinéraire est fautif, et quon doit

_ckns Égyptiens. lire X X X I V , au lieu de X X I V . En effet, trente-quatre

(3) A six myriamètres. milles font onze lieues et un tiers.

A . D . B a