l'oxide d’étain qui le retient , & le rend réfractaire

y oblige à l’emploi des fondans, & eft caufe

qu’on n’obtient prefque jamais le cuivre qu’en

grenailles > auffi dans les effais que nous avons

vu faire des deux procédés-indiqués , a-t-on été

obligé de reprendre la maffe chauffée avec les

fondans , d’en féparer les portions de groffes

grenailles de cuivre * de puTvérifer le relie de

la malfe , & de la laver pour emporter l’oxide

d’étain avec les fcories légères , & pour avoir.

le cuivre précipité & ifolé.; C'eft même par I*

fuite de cette operation que nous avons trouvé

que dans l’eflai de M.Augufte , par le fel ma-

■5.ee jtïï partie décompofé par l’oxide

d etain. On a lieu d’efpérer à la vérité que ces

difficultés feront levees par le travail en grand ,

fur-tout fi on a l’intention de n’oxider le métal

de cloches que jufqu’à l’augmentation de 6 à 8

pour, ioo j d ailleurs la reduéiion , la fufion , la

feparation des fcories , l’affinage en un mot, par

iurface de la coupelle eft couverte de bouillons de matière enveloppée de fd’marin criiîalliCé qui recouvre la

chaux detam & des autres métaux qui'fe manifèfteut par une couleur . jaune'pâle. C'eft dus cet dta^ que

j enleve la matière du fourneau pour la tranfporter dans un autre creufet où je fais la fonte. l é cuivre

fe précipité au fond du creufet, il fe forme au-deffus-une fcorie de coàleur cendrée. Cette fcorie eft

seche ; & fe rédutt facilement en poudre dans le mortier. Le cuivre qui en réfulte eft pur, & entièré-

rement duâile, au point qu'il j>eut pafler aux travaux fans éprouver le têtard d'un nouvel affinage La

fcorie nnelee avec de la pouffiere de charbon allumé , donne un métal blanc d'autant plus ftiable que

1 étain eft plus^furchargé d antimoine j de bifmnth, de cuivre, &c. ' sj

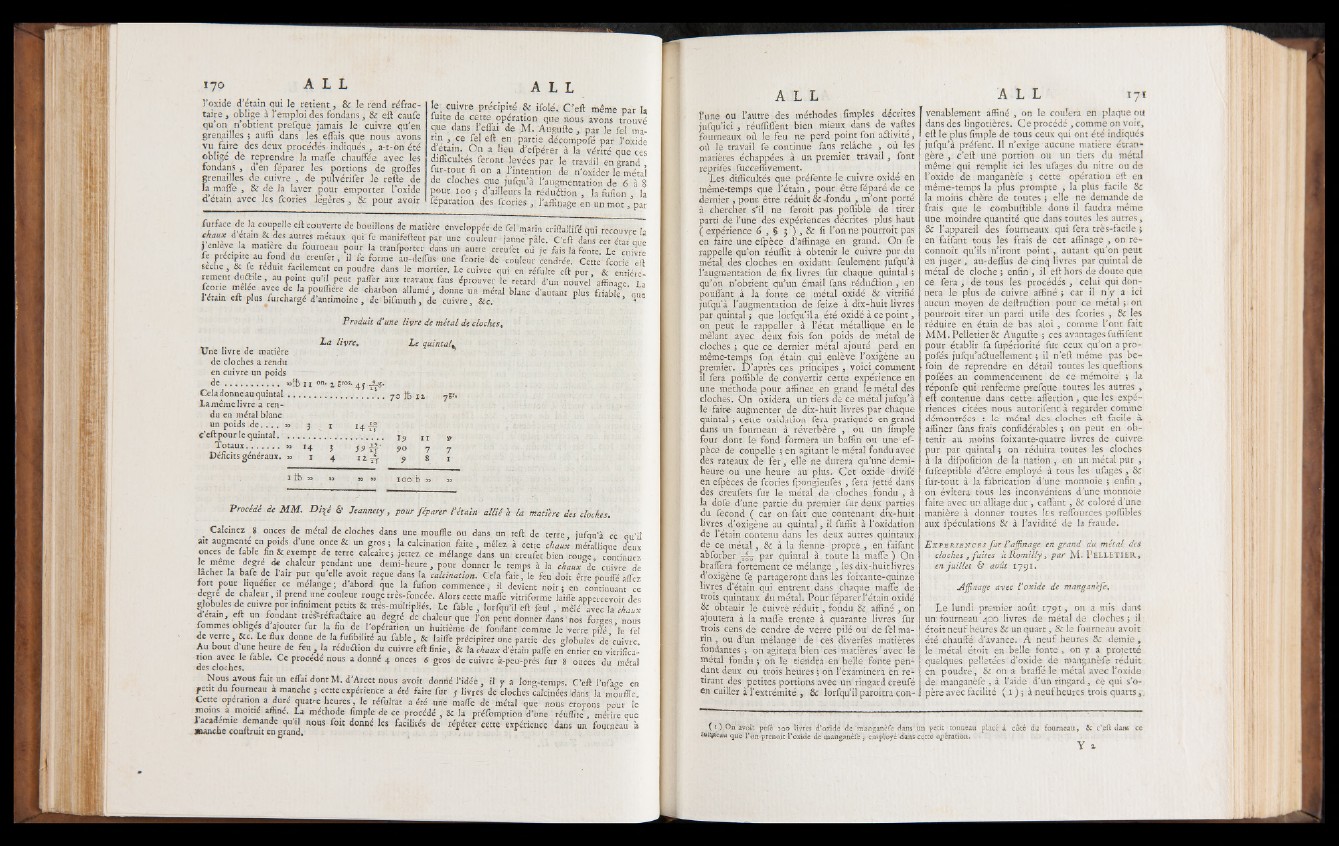

Produit d'une livre de métal de cloches.

La livre. Le quintal.

U n e l iv r e de matiè re

d e c lo ch e s a rend u

en cu iv r e un poids

d e ............................ » f ë n on. 1 gros. ^ yJJS»

C e la donne au q u in t a l ............................ ..................... 7 0 Ife 12, ygr»

L a m êm e liv re a ren du

en métal b lan c

u n p o i d s .d e . . . . » ... 3 j 14 { j

c ’e ft p o u r le q u in ta l.................... i . ................................ l r ^

T o t a u x . ... ... » 14 3 S9:ij ’ 9 0 7 7

Déficits généraux. » 1 4 12 JL. 9 8 1

itb » » » » ioolb » »

Procède de MM. Diqé & Jeannety, pour féparer l’étain allié à la matière des cloches.

t Calcinez 8 onces de métal de cloches dans une mouffle ou dans un teft. de terre jufqu'à ce ou'il

ait augmente en potds d'une once & un gras; la calcination faite, mêlez à cette chaux métallique deux

onces de fable fin & exempt de terre calcaire; jetiez ce mélange dans- un creufet bien rouge, continuez

™en)e ,“ c^ r , , c“ aleur pendant une demi-heure , pour donner le temps à la chaux de cuivre de

“ Cher la bafe de l'air pur qu'elle avoit reçue dans la calcination. Cela fait, le feu doit être pouffé affcz

fort pour liquéfier ce mélangé; d'abord que la fufion commence, il devient noir; en continuant ce

degre de chaleur, .1 prend une couleur rouge très-foncée. Alors cette maffe vitriforme laiffe appercevoir des

globules de cuivre pur infiniment petits & très-multipliés. Le fable I lorfqn'il eft feul, mêlé avec la chaux

detam, eft un fondant tres-réfraftaire au degré de chaleurque îon peut donner dans'fios forges nous

iommes obliges d ajouter fur la fin de l'opération un huitième de fondant comme le verre pilé ' le fel

de verre, &c. Le flux donne de la fufibilité au fable, & laiffe précipiter une partie des globules de'cuivre

Au bout d une heure de feu la reduélion du cuivre eft finie, & la chaux d'étain pafl'e eh entier en vitrification

avec le fable. Ce procédé nous a donné 4 onces 6 gros de cuivre à-peu-près fur g ouces du métal

des cloches. - g j--. :i tU> .

Nous avons fait un eftai dont M. d’Arcet nous avoit donné l’idée, il y a long-temps. C’eft l’ufage en

jetit du fourneau à manche $ cette expérience a été faite fur 5 livres dé cloches calcinées dans; la mouffle.

€ette opération a duré quatre heures, le réfultat a été une mafle de métal que nous croyons pour le

moins a moitié affine. La méthode fimple de ce procédé , & la préemption d’une réuffite, mérire que

I academie demande qu’il nous foit donné les facilités de répéter cette expérience dans un fourneau à

manche conftruit en grand.

l’une ou l’autre des méthodes fimples décrites

jufqu’ici y réuffiffent bien mieux dans de vaftes

fourneaux où le feu ne perd point fon activité,

où le travail fe continue faas relâche , où les

matières échappées à un premier, travail y font

reprises fuccemvement.

Les difficultés que préfente le cuivre oxidé en

même-temps que l’étain, pour être féparé de ce

dernier , pour être réduit & -fondu , m’ont porté

à chercher s’il ne feroit pas poffible de tirer

parti de l’une des expériences décrites plus haut

( expérience 6 , § 3 ) , &: fi l’on ne pourroit pas

en faire une efpèce d’affinage en grand. On fe

rappelle qu’on réuffit à obtenir le cuivre pur du

métal des cloches en oxidant feulement jufqu’à

ï’augmentation de fix livres fur chaque quintal j

qu’on n’obtient qu’un émail fans réduction 3 _en

pouffant à la fonte ce métal oxidé & vitrifié

jufqu’à l’augmentation de feîze à dix-huit livres

par quintal 5 que lorfqu’ila été oxidé à ce point,

on peut le rappeller à l’état métallique en lé

mêlant avec deux fois fon poids de métal de

cloches ; que ce dernier métal ajouté perd en

même-temps fon étain qui enlève l’axigène au

premier. D ’après ces principes , voici comment

il fera poffible de convertir cette expérience en

une méthode pour affiner en grand le métal des

cloches. On oxidera un tiers de ce métal jufqu’à

le faire augmenter de dix-huit livres par chaque

quintal $ cette oxidation fera pratiquée en grand

dans un fourneau à réverbère , ou un fimple

four dont le fond formera un baffin ©u une efpèce

de coupelle 5 en agiiant le métal fondu avec

des rateaux de fer, elle ne durera qu’une demi-

heure ou une heure au plus. Ce t oxide divifé

en efpèces de fcories fpongieufes , fera jetté dans

des creufets fur le métal de . cloches fondu , à

la dofe d’une partie du premier fur deux parties

du fécond ( car on fait que contenant dix-huit

livres d’oxigène au quintal , il fuffit à l’oxidation

de 1’ étain contenu dans les deux autres quintaux,

de ce métal, & à la fienne • propre,, en faifant

abforber jËJ; par quintal à. toute la maffe ) On

braffera fortement ce mélange - , les dix-huit livres

d’oxigène fe partageront dans les foixante-quinze

livres d’étain, qui entrent dans chaque mane de.;

trois quintaux du métal. Pour fépar.eri’étain oxidé

& obtenir le cuivré réduit, fondu &, affiné , on

ajoutera à la maffe trente à quarante livres fur

trois cens de cendre de verre pilé ou de fel marin

, ou d’un mélange: de ces diverfes matières

fondantes j on agitera bien ces matières'avec lé

métal fondu j on le tiendra en belle fonte pen^

dant deux ou trois heures j on l’examinera en re-

tirant des petites portions avec un ringard creufé

en cuiller à l’extrémité , & lorfqu’il paroîtra convenabîement

affiné , on le coulera en plaque ou

dans des lingotières. C e procédé , comme on voit,

eft le plus fimple de tous ceux qui ont été indiqués

jufqua préfent. Il n’ exige aucune matière étrangère,,

c’eft une portion ou un tiers du métal

même qui remplit ici les ufages du nitre ou de

l’oxide de manganèfe ; cette opération eft en

même-temps la plus prompte , la plus facile &

la moins chère de toutes j elle ne demande de

frais que le combuftible don& il faudra même

une moindre quantité que dans toutes les autres,

& l’appareil des fourneaux qui fera très-facile >

en faifant tous les frais de cet affinage , on re-

connoît qu’ils n’iront point s autant qu’on peut

en juger, au-deffus de cinq livres par quintal de

métal de cloche ; enfin , il eft hors de doute que

ce fera y de tous les procédés , celui qui donnera

le plus de cuivre affiné j car il n ÿ a ici

aucun moyen de deftruétion pour ce métal ; on

pourroit tirer un parti utile des fcories , & les

réduire en étain de bas aloi, comme l’ont fait

MM. Pelletier & Augufte ; ces avantages fuffifent

pour établir fa fupériorité fur ceux qu’on a pro-

pofés jufqu’ aêtueliement ; il n’eft même pas be-

foin de reprendre en détail toutes les queftions

pofées au commencement de ce mémoire î la

rëponfe qui renferme prefque toutes les autres ,

eft contenue dans cette^ affertion , que les expériences

citées nous autorifent à regarder comme

démontrées : le métal des. cloches eft facile à

affiner fans frais confidérables ; on peut en obtenir

au moins foixante-quatre livres de cuivre

pur par quintal ; on réduira toutes les cloches

a la difpofîtion de la nation , en un métal pur 3

fufceptible d’être employé à tous les ufages j &

fur-tout à la fabrication d’une monnoie 5 enfin 3

on évitera tous les inconvéniens d’une monnoie

faite avec un alliage dur 3 caftant, & coloré d’une

manière à donner toutes les reftources poffibles

aux fpéculations &r à l’avidité de la fraude.

E x p é r i e n c e s fur Taffinage en grand du métal des

■ cloches s faites a Romilly 3 par M . PELLETIER,

ï en juillet & août 1791.

JÎffitiage avec Voxide de manganèfe.

Le lundi premier août 1791, on a mis dans

un- fourneau 400 livres de métal de cloches 5 il .

étoit neuf heures & un quart, & le fourneau avoit

été chauffé- d’avance. A neuf heures & demie,

le métal étoit en belle fonte , on y a proietté

quelques pelletées d’oxide de manganèfe réduit

en poudre, & on a braffé le métal avec l’oxide

de, manganèfe, à l’aide d’un ringard, cè qui s’opère

avec facilité (.1 ) j à neuf heures trois quarts ,.

(O,. On avoit pefé 100 livres d’oxidé de'manganèfe dans ün petit tonneau placé à côté du fourneau, & c’eft dans ce

teiyaeau que l’on-prenoft l’oxide de manganèfe j employé dans cette opération.