comme la puissance portugaise dans l’archipel d’Asie est peu redoutée,

la réparation éclatante réclamée, à si juste titre, par le gouverneur de

Dillé, ne lui aura probablement pas été rendue ; il est permis même de

croire que le résident et les Chinois de Coupang continueront leurs intrigues,

et que la colonie portugaise, déjà si grandement déchue de son ancienne

splendeur, perdra sans cesse de ses possessions et de son influence,

jüsqu à ce qu’un gouvernement plus attentif et plus nerveux vienne enfin

retremper tous les ressorts d’une administration presque oubliée aujourd’hui

de la mère patrie.

Le gouvernement de Dillé pourrait, il est vrai, saper aussi lui-même

dans l'ombre la puissance des Hollandais ses voisins; il lui serait, par

exemple, très-facile de favoriser la révolte du raja d’Atnanoubang, de lui

fournir des munitions, des armes et sans doute, encore de puissans allies.

J ’ignore s’il aura pris ce parti ; ne pouvant, à cet égard, présenter ici que

des conjectures, j ’aime autant les laisser faire au lecteur. Quoi qu’il

en soit, les établissemens portugais à Timor se présentent sous des bases

bien plus solides que celles de la colonie hollandaise : les premiers ont

sous leur dépendance ou dans leurs intérêts le plus grand nombre et les

plus puissans princes du pays, ceux qui peuvent y exercer la plus grande

influence ; leurs rivaux, au contraire, chez qui tout est vexatoire et

mercantile, ne sauraient trouver nulle part ces alliances de famille et ces

liens d’une religion commune que les Portugais ont su établir.

LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 5 4 3

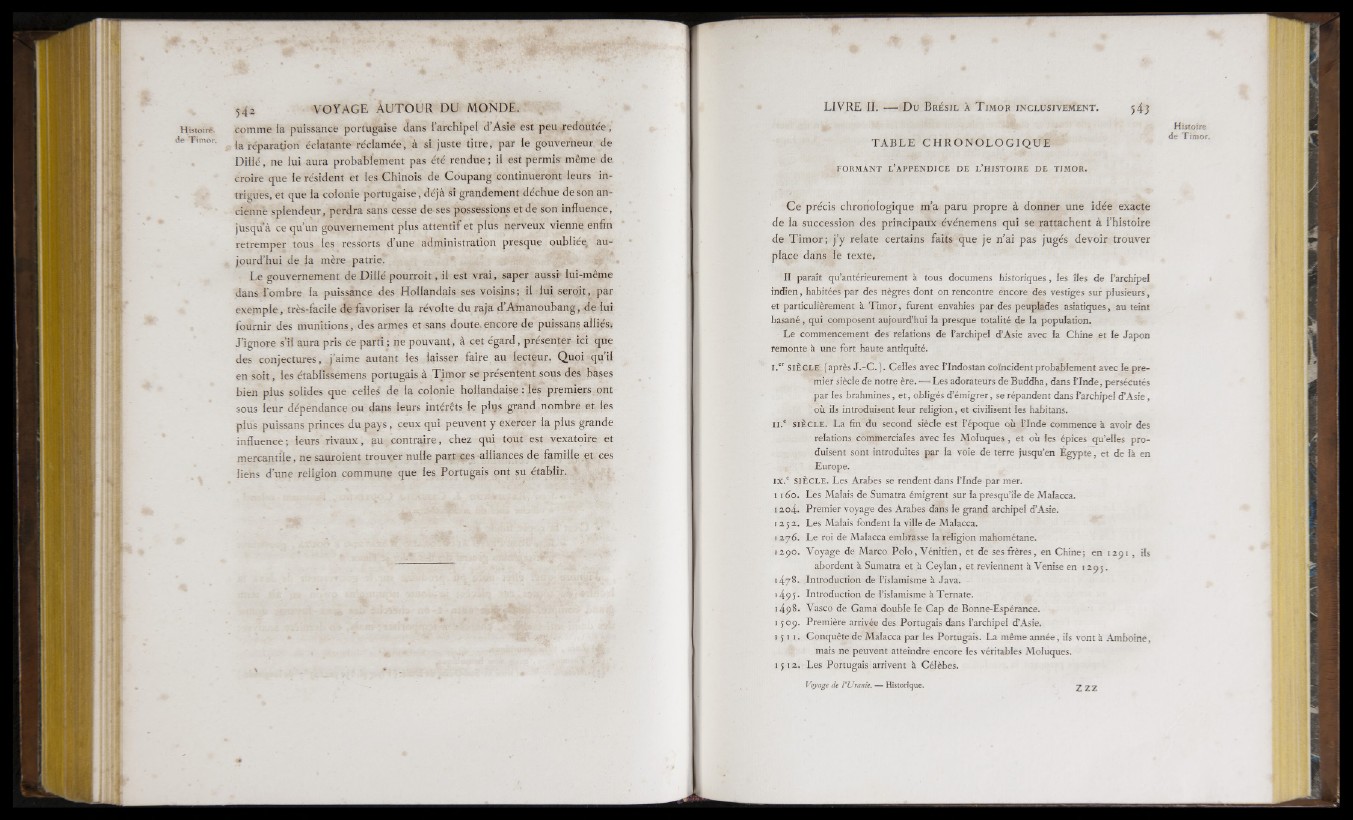

T A B L E C H R O N O L O G I Q U E

FORMANT L’APPENDICE DE L’HISTOIRE DE TIMOR.

Ce précis chronologique m’a paru propre à donner une idée exacte

de la succession des principaux événemens qui se rattachent à l’histoire

de Timor; j’y relate certains faits que je n’ai pas jugés devoir trouver

place dans le texte.

II paraît qu’antérieurement à tous documens historiques, les îles de l’archipel

indien, habitées par des nègres dont on rencontre encore des vestiges sur plusieurs,

et particulièrement à T im o r , furent envahies par des peuplades asiatiques, au teint

basané, qui composent aujourd’hui la presque totalité de la population.

L e commencement des relations de l’archipel d’Asie avec la Chine et le Japon

remonte à une fort haute antiquité.

I ." SIÈCLE (après J . - C . ). Celles avec l’Indostan coïncident probablement avec le premier

siècle de notre ère. — Les adorateurs de Buddha, dans l’Inde, persécutés

p a rle s brahmines, e t,o b ligé s d’émigrer, se répandent dans l’archipel d’A s ie ,

où ils introduisent leur religion, et civilisent les habitans.

I I .' SIÈCLE. L a fin du second siècle est l’époque où l’Inde commence à avoir des

relations commerciales avec les M o lu q u e s , et où les épices qu’elles produisent

sont introduites par la voie de terre jusqu’en E g y p te , et de là en

Europe.

IX .' SIÈCLE. Les Arabes se rendent dans l’Inde par mer.

1 1 6o. Les Malais de Sumatra émigrent sur la presqu’île de Malacca.

i a o 4- Premier voyage des Arabes dans le grand archipel d’Asie.

1 2 5 2 . Les Malais fondent la ville de Malacca.

1 2 7 5 . L e roi de Malacca embrasse la religion mahométane.

1 2 9 0 . Voyage de Marco P o lo , Vénitien, et de ses frères, en Chine; en 1 2 9 1 , ils

abordent à Sumatra et à C e y lan , et reviennent à Venise en 1 295 .

1 4 7 8 . Introduction de l’islamisme à Java.

1 4-9 S • Introduction de l’islamisme àT em a te .

1 498. Vasco de Gamà double le Cap de Bonne-Espérance.

1 5 09. Première arrivée des Portugais dans l’archipel d’Asie.

1 5 1 1. Conquête de Malacca par les Portugais. L a même année, ils vont à Amhome.

mais ne peuvent atteindre encore les véritables Moluques.

1 j 12 . Les Portugais arrivent à Célèbes.