■logie. Mare-aux-Loubines) est rondep il est parfaitement conservé, et autour

règne un parapet assez élevé de laves noires, pesantes, quoique poreuses.

Il est plein d’eau douce et sert de vivier : on dit que sa profondeur, prise

au milieu, est d’environ cinquante pieds.

« L’observation paroît démontrer que la mer , après avoir empiété

d abord sur le sol de l’île, s’en est retirée ensuite (i). Ce qui vient à l’appui

de cette opinion, c’est que, sur divers points, on rencontre des bancs de

madrépores très-pressés, élevés à la hauteur de dix à douze pieds, dont les

analogues se voient à quelques toises plus loin dans la mer (2). L’hôpital

militaire, dans le voisinage-du Trou-Fanfaron, est assis sur une semblable

couche, supportée elle-même par ces gros blocs arrondis de lave basaltique,

dont il sera bientôt fait mention.

» Un phénomène propre aux pays brûlés se montre assez communément

a 1 Ile-de-France ; ce sont les cavernes. Une des plus spacieuses ,

celle de la Petite-Rivière, est dans une plaine, au milieu d’un bois ; elle

s’ouvre en entonnoir. Sans doute Bernardin de Saint-Pierre a eu raison de

dire que cette ouverture semble être un affaissement de la voûte; ce

qui indique que l’excavation se prolonge encore beaucoup dans le sens

opposé à son entrée. Cette caverne est peu enfoncée sous terre ; sa

direction, en allant du côté de la mer, est Nord-Ouest .: la voûte en

est très-belle, et arrondie dans un espace de quelques toises; la lave qui

la forme est noire, homogène, compacte, et toute d’une coulée. Dans

quelques endroits, on remarque des fissures et de petites stalactites qui

ressemblent parfaitement aux bâtons de nitrate d’argent fondu des pharmacies

: ces stalactites sont de même nature que la voûte où elles se

forment et à laquelle elles pendent. En avançant, le cintre se surbaisse

au point qu’on est obligé de se courber pour passer ; ailleurs, on est arrêté

par des éboulemens.

» Sur chacun de ses côtés, au même niveau, deux moulures ' de

nature volcanique, parfaitement regulieres, se prolongent assez loin.

( i ) Voyez la note de la page 375.

'éj L u cdté de la Savanne, on voit une large bande de ces mêmes madrépores, qui

s étend- assez loin et est éloignée de plus de cent toises du bord de la mer. Le même phénomène

se fait oBserver aussi, dit-on, dans la plaine des Pamplemousses.

LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 3 751

M. Bailly (1) les croit formées par un courant de lave qui auroit passé par

cet endroit : je suis d’une opinion contraire ; elles sont, selon moi, dues

à l’action des eaux qui ont long-temps traversé cette caverne, et qui s’y

introduisent encore dans la saison des pluies ; c’est ce qu’indique la quantité

de cailloux roulés qu’on y trouve, et I amas d argile ferrugineuse qui

en obstrue le fond. Quoique la pâte de ces substances dévoile leur origine

volcanique, cela ne détruit point mon assertion ; car dans un pays

tout volcanisé, les dépôts que forment les eaux ne peuvent être que

d’une nature analogue : j’en ai pour preuve les stalactites memes de ces

endroits, qui sont semblables aux laves d’où elles suintent. J ’ai remarqué

qu’on pouvoit détacher des portions de ces moulures, qui sont seulement

adhérentes aux parois de la voûte sans faire corps avec elles. Une seule

chose embarrasseroit peut-être, c est que la matière en èst poreuse, et

qu’il est rare que les pierres qui se forment par dépôt le soient. De la

lave en fusion auroit rempli tout l’espace vide, sans dessiner deux reliefs

aussi réguliers que ceux dont il s’agit, et qui paroissent évidemment ne

devoir leur origine qu’au frottement. Il est probable qu’autrefois ce souterrain

avoit une issue à la mer (2).

(1) Voy> Péron, Voyage aux Terres australes, tome i.

(2.) « Je ne çonnoissois pas les détails très-minutieux des dimensions de cette caverne rapportés

par Bernardin de Saint-Pierre, lorsque je m’occupai de les mésurer, aidé de M. Pellion. Quoiqu il

y ait quelques différences entre nos calculs, nous adoptons, comme étant probablémeftt plus exact,

celui qui a déjà été mis au joui\et d’après lequel cette caverne auroit 2 050 pieds de longueur.

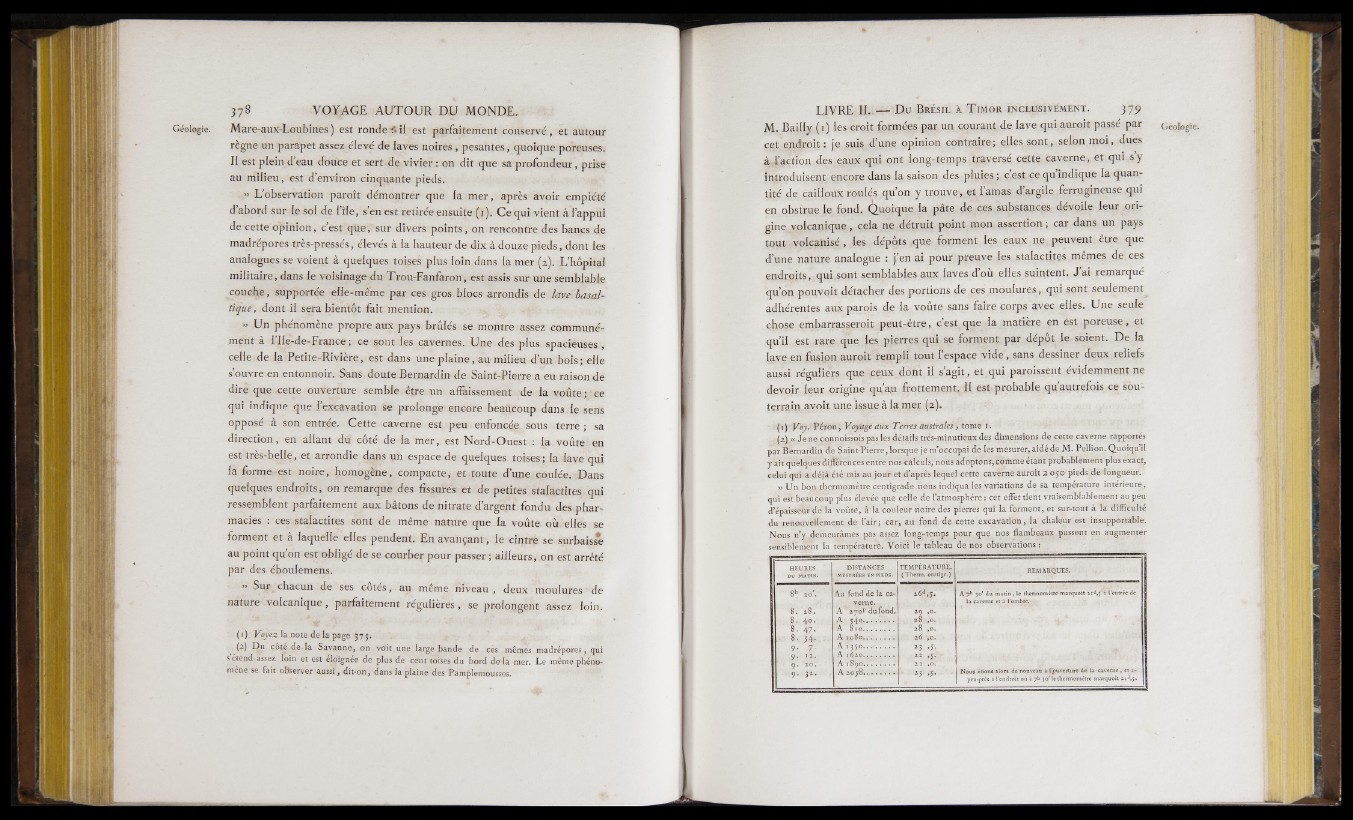

33 Un bon thermomètre centigrade nous indiqua les variations de sa température intérieure,

qui est beaucoup plus élevée que celle de l’atmosphère : cet effet tient vraisemblablement au peu

d’épaisseur de la voûte, à la couleur noire des pierres qui la forment, et sur-tout à la difficulté

du renouvellement de l’air; car, au fond de cette excavation, ia chaleur est insupportable.

Nous n’y demeurâmes pas assez long-temps pour que nos flambeaux pussent en augmenter

sensiblement la température. Voici le tableau de nos observations:

HEUJRES *

DU MATIN.

DISTANCES

MESURÉES EN PIEDS.

TEMPÉRATURE.

( Thcrm. ccntigr. ) REMARQUES.

8 l* 20V A u fon d d e la cav

e rn e .

2 6 ^ ,5 . A 30' du matin, le thermomètre marquoit l'entrée de

la caverne et à l’ombre.

8 . 2 8 . A 2 7 0E du fond. 20 ,0.

8 . 4 ° . A 5 4 0 ------ 2 8 ,0.

8 . 4 7 . A 8 1 0 . . . . . . . ' . . 2 8 ,0 .

8 . 5 4 - A 1.0 80................... 2 6 jO.

9 . 7 . A 1 3 5 0 . . . . . . . . 2 3 >ïr

9 . 1 2 . A 1 ¿ 2 0 . . . . . . . . . M a . 22

9. 2 0 . A 1 8 9 0 . . ' . . . . . . 2 2 , 0 .

• >s- Nous étions alors de nouveau à l’ouverture de la caverne , et àpeu

près à l’endroit où à 7b 30* le thermomètre marquoit a i d, j .