Dans'les deux classes, on ne change guère le linge de corps; ce qui contribue à

faire développer la vermine.

On use d’un singulier procédé pour éveiller un homme endormi : ce n’est point!

en faisant du bruit ou en le secouant qu’on interrompt son sommeil; une esclave]

s’approche à petit bruit et lui caresse la plante des pieds avec la main, jusqu’à j

que le chatouillement l’ait arraché doucement au sommeil. Cette précaution déliJ

cate annonce la mollesse du peuple qui l’emploie : c’est l’indice de la vie efféminécL

qu’il mène. Les anciens Sybarites n’avoient rien inventé de plus minutieux.

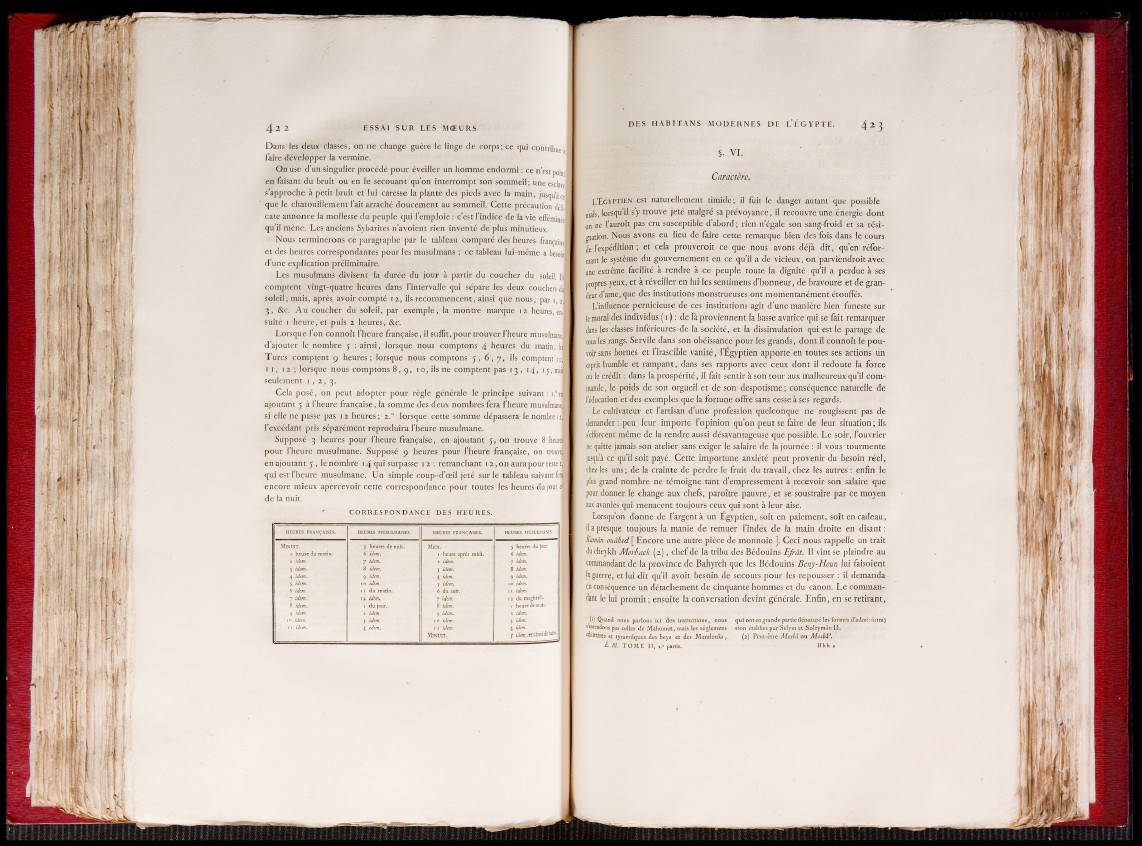

Nous terminerons ce paragraphe par le tableau comparé des heures françaises!

et des heures correspondantes pour les musulmans ; ce tableau lui-même a besoin*

d’une explication préliminaire.

Les musulmans divisent la durée du jour à partir du coucher- du soleil. ||J

comptent vingt-quatre heures dans l’intervalle qui sépare les deux couchers dil

soleil ; mais, après, avoir compté i 2, ils recommencent, ainsi que nous, par i, 2*

3, &c. A u coucher du soleil, par exemple, la montre marque 12 heures, en-1

suite 1 heure, et puis 2 heures, &c.

Lorsque l’on connoît l’heure française, il suffit, pour trouver l’heure musulmane*

d’ajouter le nombre y : ainsi, lorsque nous comptons 4 heures du matin, \M

Turcs comptent 9 heures; lorsque nous comptons 5 , 6 , 7 , ils comptent 10I

1 1 , 12 ; lorsque nous comptons 8, 9 , 1 o , ils ne comptent pas 13 , 14, 15, mai*

seulement 1 , 2, 3.

Gela posé, on peut adopter pour règle générale le principe suivant: 1.°eifl

ajoutant y à l’heure française, la somme des deux nombres fera l’heure musulman*

si elle ne passe pas 12 heures ; 2.0 lorsque cette somme dépassera le nombre 12I

l’excédant pris séparément reproduira l’heure musulmane.

Supposé 3 heures pour l’heure française, en ajoutant y, on trouve 8 heur*

pour l’heure musulmane. Supposé 9 heures pour l’heure française, on trouve*

en ajoutant y , le nombre 14 qui surpasse 12 : retranchant 12 , on aura pour reste ¡ 1

qui est l’heure musulmane. Un simple coup-d’oeil jeté sur le tableau suivant feia

encore mieux apercevoir cette correspondance pour toutes les heures du joui- et

de la huit.

' CO R R E S P OND ANC E DES HEURES .

HEURES FRANÇAISES. HEURES MUSULMANES. HEURES FRANÇAISES. HEURES MUSULMANES.

Minuit. j heures de nuit. Midi. y heures du jour.

1 heure du matin. 6 idem. 1 heure après midi. 6 idem.

2 idem. 7 idem. 2 idem. 7 idem.

3 idem. 8 idem. 3 idem. 8 idem.

4 idem. 9 idem. 4 idem. 9 idem.

5 idem. 10 idem. y idem. 10 idem.

6 idem. 11 du matin. 6 du soir. ii idem.

7 idem. 12 idem. 7 idem. 12 du maghreb.

8 idem. 1 du jour. 8 idem. 1 heure de nuit.

9 idem. 2 idem. 9 idem. 2 idem.

10 idem. 3 idem. 10 idem. 3 idem.

r 1 idem. 4 idem. 11 idem. 4 idem.

Minuit. y fr/m,etainsides'liB-

§. VI.

Caractère.

L ’É g y p t i e n est naturellement timide ; il fuit le danger autant que possible

mais, lorsqu’il s’y trouve jeté malgré sa prévoyance, il recouvre une énergie dont

on ne l’auroit pas cru susceptible d’abord ; rien n’égale son sang-froid et sa résignation.

Nous avons eu lieu de faire cette remarque bien des fois dans le cours

de l’expédition ; et cela prouveroit ce que nous avons déjà dit, qu’en réformant

le système du gouvernement en ce qu’il a de vicieux, on parviendroit avec

une extrême facilité à rendre à ce peuple toute la dignité qu’il a perdue à ses

p r o p r e s yeux, et à réveiller en lui les sentimens d’honneur, de bravoure et de grandeur

d’ame, que des institutions monstrueuses ont momentanément étouffés.

L’influence pernicieuse de ces institutions agit d’une manière bien funeste sur

ie moral des individus ( 1 ) : de là proviennent la basse avarice qui se fait remarquer

dans les classes inférieures de la société, et la dissimulation qui est le partage de

tous les rangs. Servile dans son obéissance pour les grands, dont il connoft le pouvoir

sans bornes et l’irascible vanité, l’Égyptien apporte en toutes ses actions un

esprit humble et rampant, dans ses rapports avec ceux dont il redoute la force

Ou le crédit : dans la prospérité, il fait sentir à son tour aux malheureux qu’il commande,

le poids de son orgueil et de son despotisme ; conséquence naturelle de

l’éducation et des exemples que la fortune offre sans cesse à ses regards.

Le cultivateur et l’artisan d’une profession quelconque ne rougissent pas de

demander : peu leur importe 1 opinion qu’on peut se faire de leur situation ; ils

s’efforcent même de la rendre aussi désavantageuse que possible. L e soir, l’ouvrier

ne quitte jamais son atelier sans exiger le salaire de la journée : il vous tourmente

jusqu’à ce qu’il soit payé. Cette importune anxiété peut provenir du besoin réel,

chez les uns; de la crainte de perdre le fruit du travail, chez les autres : enfin le

plus grand nombre ne témoigne tant d’empressement à recevoir son salaire que

pour donner le change aux chefs, paroître pauvre, et se soustraire par ce moyen

aux avanies qui menacent toujours ceux qui sont à leur aise.

Lorsqu’on donne de l’argent à un Egyptien, soit en paiement, soit en cadeau,

il a presque toujours la manie de remuer l’indéx de la main droite en disant :

Krnân ouâhed [ Encore une autre pièce de monnoie ]. Ce ci nous rappelle un trait

du cheykh Morback (a) , chef de la tribu des Bédouins Ejrât. Il vint se plaindre au

commandant de la province de Bahyreh que les Bédouins Beny-Houn lui faisoient

la guerre, et lui dit qu’il avoit besoin de secours pour les repousser : il demanda

en conséquence un détachement de cinquante hommes et du canon. L e commandant

le lui promit; ensuite la conversation devint générale. Enfin, en se retirant,

(0 Quand nous parlons ici des institutions, nous qui ont en grande partie dénaturé les formes d’administraà

nentendons pas celles de Mahomet, mais les réglemens tion établies par Selym et Soleymân 11.

atbîtraïres et tyranniques des beys et des Mamlouks, (2) Peut-être Mosbà ou Mosbâ*.

È. M. T O M E I I , a.c partie. Hhh a