„das Hohlraumsystem der Tentakelkrone ungleich einfacher“ sein würde als nach meinen Auseinandersetzungen.

Das Fadengewirr innerhalb des Kanals bei Cristatella halte ich noch heute für die Schwänze

der zusammengetriebenen Spermatozoen, die sich auch hier und da in den übrigen Theilen der Lophophorhöhle

nachweisen lassen. Neben den Samenfäden finden sich die Restkörper der Spermatoblasten. Nur

an Thieren, welche notorisch geschlechtsreif waren, habe ich derartige Ansammlungen aufgefunden.

Später zeigen sich an ihrer Stelle Conglomerate von degenirten Gewebstheilen, deren zellige Natur mir

niemals zweifelhaft war. Von Harneoncrementen sah ich keine Spur.

Da, wo Cori seine Oeffnung beschreibt, bin auch ich allerdings über eine solche im Zweifel gewesen,

nicht über eine Mündung nach aussen, sondern über eine Verbindung mit der Epistomhöhle. Die Erweiterung

des Kanals reicht nämlich etwas unter die Vereinigungsstelle der paarigen Aeste hinab — Coris Ausführungsgang

—, und es schien mir möglich, dass hier, zwischen den Aesten hindurch, eine feine Oeffnung nach

der Epistomhöhle führen könnte. Ich habe sie jedoch niemals deutlich gesehen, und in Fällen, wo der

Gabelkanal weit aufgetrieben war, konnte ich an zuverlässigen Medianschnitten hier nur eine sehr zarte

doppelte Mesodermlage nachweisen. Für ein Excretionsorgan wäre mit einer solchen Oeffnung natürlich

nichts gewonnen gewesen.

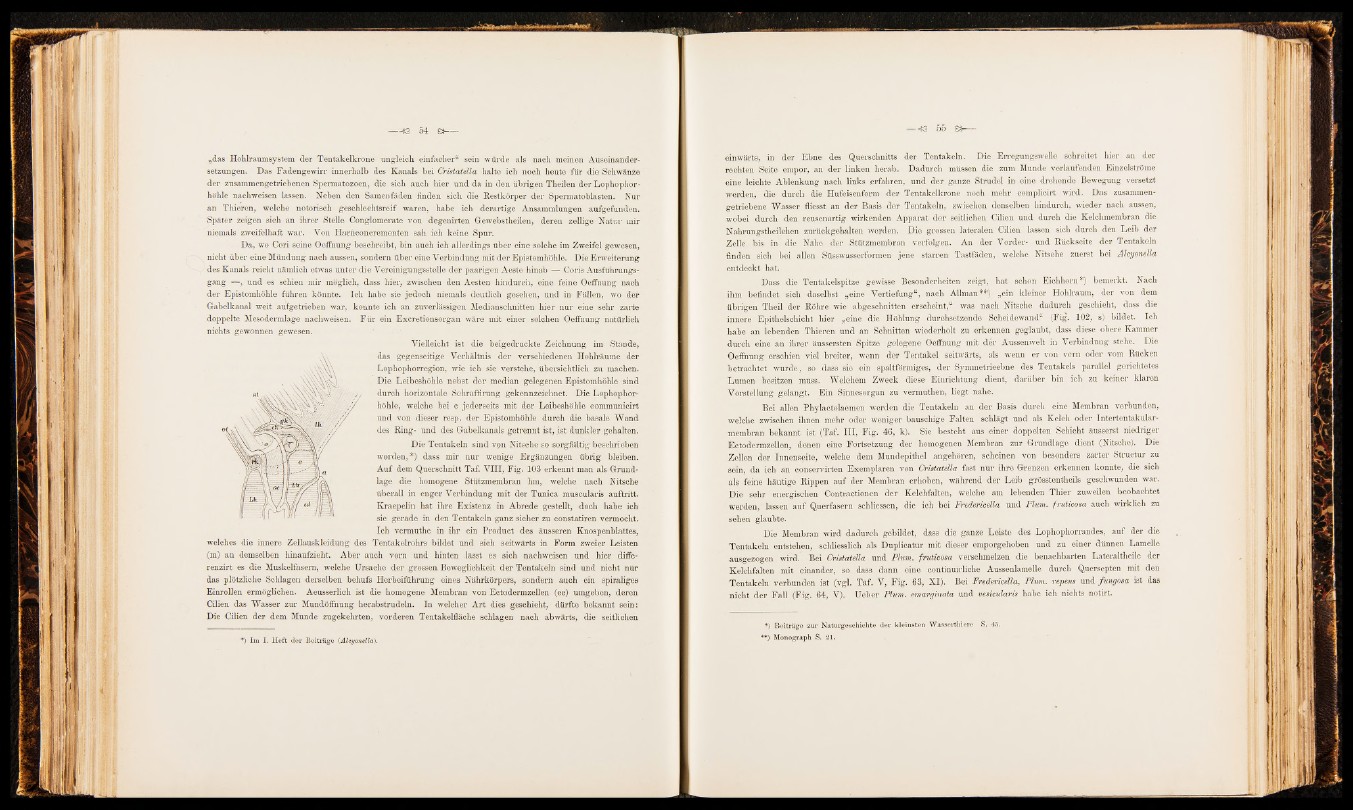

Vielleicht ist die beigedruckte Zeichnung im Stande,

das gegenseitige Verhältnis der verschiedenen Hohlräume der

Lophophorregion, wie ich sie verstehe, übersichtlich zu machen.

Die Leibeshöhle nebst der median gelegenen Epistomhöhle sind

durch horizontale Schraffirung gekennzeichnet. Die Lophophorhöhle,

welche bei c jederseits mit der Leibeshöhle communicirt

und von dieser resp. der Epistomhöhle durch die basale Wand

des Ring- und des Gabelkanals getrennt ist, ist dunkler gehalten.

Die Tentakeln sind von Nitsche so sorgfältig beschrieben

worden, *) dass mir nur wenige Ergänzungen übrig bleiben.

Auf dem Querschnitt Taf. VIII, Fig. 103 erkennt man als Grundlage

die homogene Stützmembran hm, welche nach Nitsche

überall in enger Verbindung mit der Tunica muscularis auftritt.

Kraepelin hat ihre Existenz in Abrede gestellt, doch habe ich

sie gerade in den Tentakeln ganz sicher zu constatiren vermocht.

Ich vermuthe in ihr ein Product des äusseren Knospenblattes,

welches die innere Zellauskleidung des Tentakelrohrs bildet und sich seitwärts in Form zweier Leisten

(m) an demselben hinaufzieht. Aber auch vom und hinten lässt es sich nachweisen und hier differenzirt

es die Muskelfasern, welche Ursache der grossen Beweglichkeit der Tentakeln sind und nicht nur

das plötzliche Schlagen derselben behufs Herbeiführung eines Nährkörpers, sondern auch ein spiraliges

Einrollen ermöglichen. Aeusserlich ist die homogene Membran von Ectodermzellen (ec) umgeben, deren

Cilien das Wasser zur Mundöffhung herabstrudeln. In welcher Art dies geschieht, dürfte bekannt sein:

Die Cilien der dem Munde zugekehrten, vorderen Tentakelfläche schlagen nach abwärts, die seitlichen

*) Im I. Heft der Beiträge (Alcyonella).

einwärts, in der Ebne des Querschnitts der Tentakeln. Die Erregungswelle schreitet hier an der

rechten Seite empor, an der linken herab. Dadurch müssen die zum Munde verlaufenden Einzelströme

eine leichte Ablenkung nach links erfahren, und der ganze Strudel in eine drehende Bewegung versetzt

werden, die durch die Hufeisenform der Tentakelkrone noch mehr complicirt wird. Das zusammengetriebene

Wasser fliesst an der Basis der Tentakeln, zwischen denselben hindurch, wieder nach aussen,

wobei durch den reusenartig wirkenden Apparat der seitlichen Cilien und durch die Kelchmembran die

Nahrungstheilchen zurückgehalten werden. Die grossen lateralen Cilien lassen sich durch den Leib der

Zelle bis in die Nähe der Stützmembran verfolgen. An der Vorder- und Rückseite der Tentakeln

finden sich bei allen Süsswasserformen jene starren Tastfäden, welche Nitsche zuerst bei Alcyonella

entdeckt hat.

Dass die Tentakelspitze gewisse Besonderheiten zeigt, hat schon Eichhorn*) bemerkt. Nach

ihm befindet sich daselbst „eine Vertiefung“, nach Allman**) „ein kleiner Hohlraum, der von dem

übrigen Theil der Röhre wie abgeschnitten erscheint,“ was nach Nitsche dadurch geschieht, dass die

innére Epithelschicht hier „eine die Höhlung durchsetzende Scheidewand“ (Fig. 102, s) bildet. Ich

habe an lebenden Thieren und an Schnitten wiederholt zu erkennen geglaubt, dass diese obere Kammer

durch eine an ihrer äussersten Spitze gelegene Oeffnung mit der Aussenwelt in Verbindung stehe. Die

Oeffnung erschien viel breiter, wenn der Tentakel seitwärts, als wenn er von vorn oder vom Rücken

betrachtet wurde, so dass sie ein spaltförmiges, der Symmetrieebne des Tentakels parallel gerichtetes

Lumen besitzen muss. Welchem Zweck diese Einrichtung dient, darüber bin ich zu keiner klaren

Vorstellung gelangt. Ein Sinnesorgan zu vermuthen, liegt nahe.

Bei allen PhylaCtolaemen werden die Tentakeln an der Basis durch eine Membran verbunden,

welche zwischen ihnen mehr oder weniger bauschige Falten schlägt und als Kelch oder Intertentakular-

membran bekannt ist (Taf. III, Fig. 46, k); Sie besteht aus einer doppelten Schicht äusserst niedriger

Ectodermzellen, denen eine Fortsetzung der homogenen Membran zur Grundlage dient (Nitsche). Die-

Zellen der Innenseite, welche dem Mundepithel angehören, scheinen von besonders zarter Structur zu

sein, da ich an conservirten Exemplaren von Cristatella fast nur ihre Grenzen erkennen konnte, die sieh

als feine häutige Rippen auf der Membran erhoben, während der Leib grösstentheils geschwunden war.

Die sehr energischen Contractionen der Kelchfalten, welche am lebenden Thier zuweilen beobachtet

werden, lassen auf Querfasern schliessen, die ich bei Fredericella und Plum. fruticosa auch wirklich zu

sehen glaubte.

Die Membran wird dadurch gebildet, dass die ganze Leiste des Lophophorrandes, auf der die

Tentakeln entstehen, schliesslich als Duplicatur mit dieser emporgehoben und zu einer dünnen Lamelle

ausgezogen wird. Bei Cristatella und Plum. fruticosa verschmelzen die benachbarten Lateraltheile der

Kelchfalten mit einander, so dass dann eine continuirliche Aussenlamelle durch Quersepten mit den

Tentakeln verbunden ist (vgl. Taf. V, Fig. 63, XI). Bei Fredericella, Plum. repens und fungosa ist das

nicht der Fall (Fig. 64, V). Ueber Plum. emarginata und vesicularis habe ich nichts notirt.

*) Beiträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere S. 45.

**) Monograph S. 21.