7 0 8 T O N T O T T O U

i y .

Sa^ majefté accorderoit , par forme de prime

viagère , en fus des ^ i q pour cent , aux aéfcion-

naires des cinq dernieles dafTes, favoir : à ceux

de la vingt-unième , dix livres, pour completter

fix pour cent j à ceux de la vingt-deuxième y

trente livres , pour compléter huit pour cent j à

ceux de la vingt-troifième , cinquante livres ,

pour compléter dix pourcent} a ceux de la vingt-

quatrième , foixante-dix livres , pour compléter

douze pour cent j & à ceux de la vingt-cinquième,

quatre-vingt-dix livres , pour compléter quatorze

pour cent.

V ET D E R N I E R .

A l’égard du tirage des cent mille billets, on

fuivroit l'ufage établi pour l'emprunt des cent

vingt-cinq millions , créé par édit du mois de

décembre 1784 : en conféquenee, il y auroit

cinquante bulletins, qui comprendroient chacun

une férié de deux mille numéros } & comme il

fuffiroit d’abord de tirer vingt-cinq bulletins, pour

déterminer le fort des cent mille a&ionnaires ,

toutes les fois qu’une clafle feroit éteinte , on

rejetteroit alternativement, dans la roue de fortune

3 tous les bulletins reftans j celui qui en

feroit tiré , indiqueroit les deux mille billets fortis

en rembourfement.

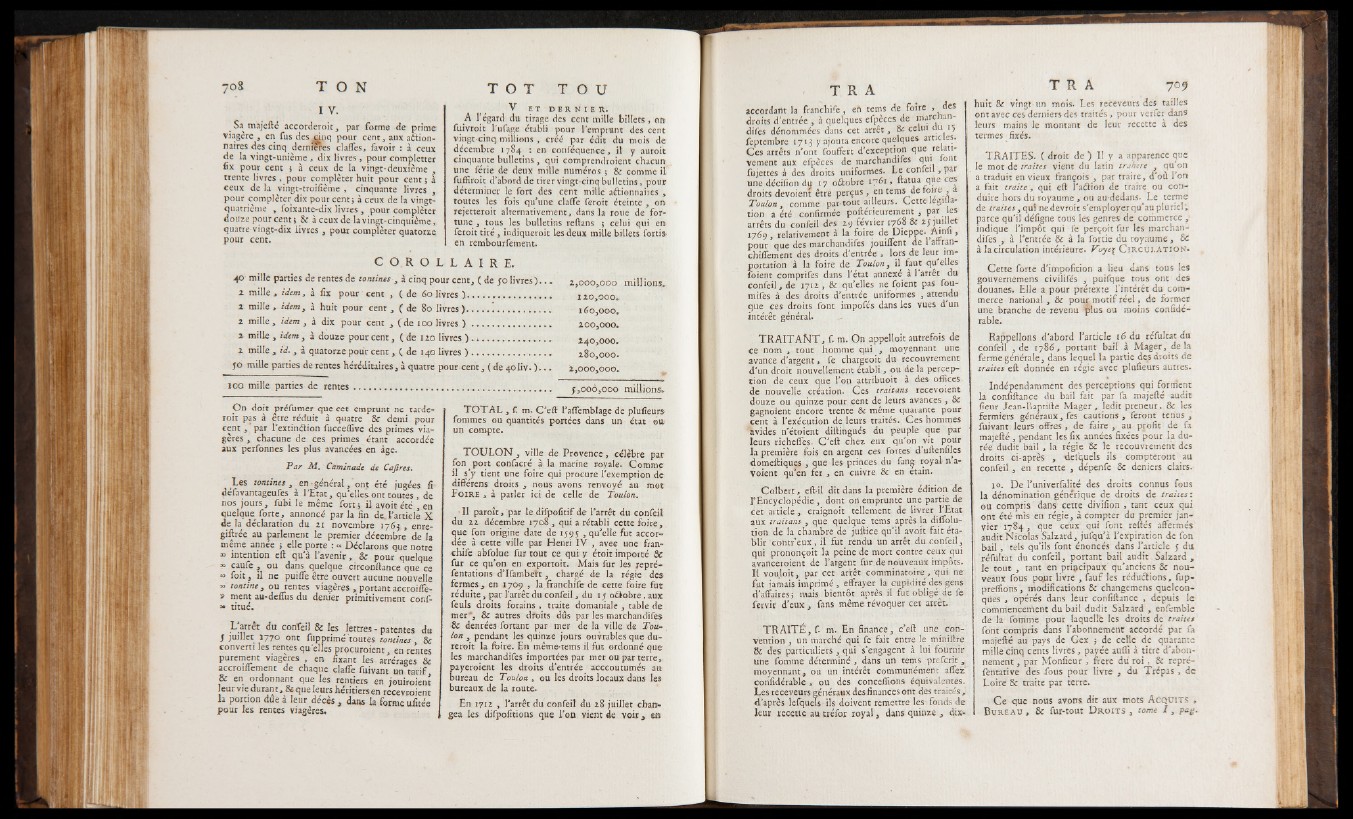

C O R O L L A I R E .

40 mille parties de rentes de tontines-, à cinq pour cent, ( de 50 liv r e s ) ... 2,000,000 millions. 1 m ille , idem, à fix pour cent , (d e 6 0 liv r e s ) .................................... 120,000.

1 mille, idem, à huit pour cent , ( d e 80 livre s)......... ’. ........................ 160,000.

2 mille, idem , à dix pour cent , (d e io olivres ) ............. 200,000.

2 mille, idem, à douze pourcent, ( de 120 livres ) .................................. 240,000.

2 mille , i d . , i quatorze pour cent, ( de 140 livres ) ...... ........................... 280,000.

50 mille parties de rentes héréditaires , à quatre pour cent, ( de 40 liv. ) . . . i , 000,000.

100 mille parties de rentes..................................................................................... $,000,000 millions.

On doit préfumer que cet emprunt ne tarde“

toit pas à être réduit à quatre & demi pour

cent , ’ par l'extinélion fucceifive des primes viagères

, chacune de ces primes étant accordée

aux perfonnes les plus avancées en âge.

Par M, Caminade de Cafires.

Les tontines , en-général, ' ont été jugées fi

défavantageures à l'E ta t, qu’elles ont toutes, de

nos jours , fubi le même fort ; il avoir été en

quelque forte, annoncé par la fin de. l’article X

d e là déclaration du 21 novembre 17 6 4 , enre-

giftrée au parlement le premier décembre de la

meme annee j elle porte : « Déclarons que notre

13 intention eft qu’à l’avenir, & pour quelque

» cairfe , ou dans quelque circonllance que ce

» fo it , il ne puifle être ouvert aucune nouvelle

” tontine, ou rentes viagères , portant accroiffe-

» ment au-deffus du denier primitivement conf-

» titué.

L ’arrêt du confeil & les lettres - patentes du

ƒ juillet 1770 ont fupprimé toutes tontines &

converti les rentes qu'elles procuraient en rentes

purement viagères , en fixant les arrérages &

accromement de chaque clafîe fuivant un tarif

& en ordonnant que les rentiers en jouiraient

leur vie durant, & que leurs héritiers en recevraient

la portion dde à leur décès , dans la forme ufitée

pour les rentes viagères«

T O T A L , f. m. C ’eft l’ affemblage de plufîeurs

fommes ou quantités portées dans un état dm

un com-pte.

T O U L O N , ville de Provence, célèbre par

fon port confacré à la marine royale. Comme

il s’y tient une foire qui procure l’exemption de

différens droits , nous avons renvoyé au mot

F oire , à parler ici de celle de Toulon.

’ Il paroît, par le drfpofitif de l’arrêt du confeil

du 21 décembre 1708, qui a rétabli cette foire,

que fon origine date de 1595 , qu’elle fut accordée

à cette ville par Henri IV , avec une fran-

chife abfolue fur tout ce qui y étoit importé &

fur ce qu’on en exportoit. Mais fur les repré-

fentations d’Ifambett, chargé de la régie des

fermes, en 1709 , la.franchife de cette foire fut

réduite, par l’arrêt du confeil, du 1 y o&obre, aux

feuls droits forains , traite domaniale , table de

mer*, & autres droits dûs par les marchandifes

& denrées fortant par mer de la ville de Toulon

, pendant les quinze jours ouvrables que du-

reroit la foire. En même-tems il fut ordonné que

les marchandifes importées par mer ou par terre,

payeroient les droits d’entrée acccoutumés an

bureau de Toulon , ou les droits locaux dans les

bureaux de la route*

En 1712 , l’arrêt du confeil du 28 juillet changea

les difpoiîtions que l’on vient de v o ir , m

T R A

accordant la franchife, eft teens de foire » 1des

droits d’entrée , à quelques efpèces de marenan-

difes dénommées dans cet arrêt, & celui du 15

feptembre 1713 y ajouta encore quelques articles.

Ces arrêts n’ont fouffert d’exception que relativement

aux efpèces de marchandifes qüi lont

fujettes à des droits uniformes. Le confeil, par

une décifion du 17 octobre 1761» ftatua que ces

droits dévoient être perçus, en tems de foire , a

Toulon 3 comme par tout ailleurs. Cette legilla-

tion a été confirmée pofterieurement, par les

arrêts du confeil des 29 février 1768 & MI«11“ *

1769, relativement à la foire de Dieppe. A in ii,

pour que des marchandifes jouiffent de 1 anran-

chiffement des droits d’entrée , lors de leur importation

à la foire de Toulon, il faut qu elles

foient comprifes dans l’état annexé à 1 arrêt du

confeil, de 1712 , & qu’ elles ne foient pas fou-

mifes à des droits d’entrée^ uniformes , attendu

que ces droits font impofés dans les vues d un

T R A 709

huit & vingt- un mois. Les receveurs des tailles

ont avec ces derniers des traités, pour verfer dans

leurs mains le montant de leur recette à des

termes • fixés.

TR A IT E S . ( droit de ) Il y a apparence que

le mot de traites vient du latin trahere , qu’on

a traduit envieux françois , par traire, d’où l’on

a fait traite, qui eft l’aétion de traire ou conduire

hors du royaume , ou au-dedans. Le terme

de traites 3 qui nedevroiu s’employer qu’ au pluriel*,

parce qu’il défigne tous les genres de commerce ,■

indique l’impôt qui fe perçoit fur les marchandifes

, à l’entrée & à la fortie du royaume, &

à la circulation intérieure. Voye-{ C ir c u l a t io n .

Cette forte d’impofition a lieu dans tous les

gouvernemens civilifés , puifque tous ont des

douanes. Elle a pour prétexte l’intérêt du commerce

national, & pour motif ré e l, de former

une branche de revenu plus ou moins confidé-

rable.

T R A I T A N T , f. m. On appelloit autrefois de

ce nom , tout homme qui , moyennant une

avance d’argent, fe chargeoit du recouvrement

d’un droit nouvellement établi, ou de la perception

de ceux que l’on attribuoit à des offices

de nouvelle création. Ces traitons recevoient

douze ou quinze pour cent de leurs avances, &

gagnoient encore trente & même quarante pour

cent à l’exécution de leurs traités. Ces hommes

avides rietoient diftingués du peuple que par

leurs richeffes. C ’eft chez eux qu’on vit pour

la première fois en argent ces fortes d’uftenfiles

domeftiques , que les princes du fang royal n a-

voient qu’en fer , en cuivre & en étain.

C o lb e r t, eft-il dit dans la première édition de

l’Encyclopédie, dont on emprunte une partie de

cet article, craignoit tellement de livrer l’Etat

aux traitons , que quelque tems après la diffolu-

tierfl. de la chambre de juftice qu’il avoit fait établir

contr’eux, il fut rendu un arrêt duxonfeil,

qui prononçoit la peine de mort contre ceux qui

ayanceroient de l’argent fur de nouveaux impôts.

Il vouloit, par cet arrêt comminatoire, ‘qui ne

fut jamais imprimé, effrayer la cupidité des gens

d’affaires j mais bientôt après il fut obligé de fe

fervir d’eux , fans même révoquer cet arrêt.

T R A I T É , f. m. En finance, c’eft une convention

, un marché qui fe fait entre le miniftre

& des particuliers , qui s’engagent à lui fournir

une fomme déterminé, dans un tems preferit,

moyennant, ou un intérêt communément affez

confidérable, ou des concédions équivalentes.

Les receveurs généraux des finances ont des traités ,

d'après lefquels ils doivent remettre les fonds de

leur recette au tréfor royal, dans quinze , dix-

Rappellons d’abord l’article 16 du réfultat du

confeil , de 1786, portant bail à Mager, d elà

ferme générale, dans lequel la partie des droits de

traites eft donnée en régie avec plufieurs autres.

Indépendamment des perceptions qui forment

la connftance du bail fait par fa majefté audit

fieur Jean-Baptifte Mager , ledit preneur, & les

fermiers généraux, fes cautions , feront tenus,

fuivant leurs offres, de faire , au profit de fa

majefté, pendant les fix années fixées pour la durée

dudit bail , la régie & le recouvrement des

droits ci-après , delquels ils compteront au

confeil, en recette , dépenfe & deniers clairs.

10. De l’univerfalité des droits connus fous

la dénomination générique de droits de traites :

ou compris dans cette divifion , tant ceux qui

ont été mis en régie, à compter du premier janvier

1784 , que ceux qui font reliés affermés

audit Nicolas Salzard, jufqu’ à l’expiration de fon

b a il, tels qu’ils font énoncés dans l’article 5 du

réfultat du confeil, portant bail audit Salzard,

le tout , tant en principaux qu’anciens & nouveaux

fous potur livre , fauf les réductions, fup-

preflions, modifications & changemens quelconques

, opérés dans leur confiftance , depuis le

commencement du bail dudit Salzard , enfemble

de la fomme pour laquelle les droits de traites

font compris dans l’abonnement accordé par fa

majefté au pays de Gex } de celle de quarante

mille cinq cents livres, payée aufti à titre d’ abonnement

, par Monfieur , frere du r o i , & repré-

fentative des fous pour livre , du Trépas , de

Loire & traite par terre.

C e que nous avons dit aux mots A cqu its ,

Bu r e au , & fur-tout D r o it s , tome I , pag*