dition que ces morues feront de pêche françoife ,

& que 1’exportation s’en fera fur des navires fran-

çois.

Les capitaines des navires qui partiront des

lieux de pêche , feront leurs déclarations , tant au

greffe de l’amirauté , qu’au bureau du domaine ,

dans Tifle où ils aborderont ; ceux qui partiront

des ports de France , la feront de même, au greffe

de 1J amirauté & au bureau des fermes du port de

leur départ.

Dans les fix premiers jours de chaque mois,

les procureurs de fa majerté , des amirautés des

ports de France , enverront au fecrétaire d’état ,

ayant le département de la marine, & les directeurs

des fermes , au contrôleur général des fi

nances, un état des déclarations expédiées le mois

précédent. Ces primes fe paieront en France ,

. trois mois après la remife des expéditions certifiées

véritables.

Les armateurs des bâtimens de la pêche féden-

taire, qui ne feront point leur retour en France,

y enverront ces pièces en forme, & chargeront un

correfpondant de toucher pour eux le montant de

la prime qui pourra leur revenir.

En cas de fraude ou de faufleté des certificas

3c déclarations ordonnées, les capitaines ou autres

qui en feront prévenus, feront pourfuivis extraordinairement

y félon la rigueur des ordonnance

s & l’armateur condamné au paiement du quadruple

de la fomme à laquelle pourront s'élever 4es primes, dont les certificats auroient procuré

l’acquittement.

Le même arrêt accorde encore , pendant, le

même efpace de cinq années , une prime de cinq

livres, par quintal de morues fèches qui feront portées.

par des navires françois dans les autres ports

de rEurope, tels que ceux d’ Italie, d’Efpagne &

de Portugal, fojis la même condition que ces morues

feront de pêche françoife , & que l’exportation

s’en fera fur des navires françois.

Dans le même mois dé feptembre, un arrêt dii

confeil du 23 a fixé, à cinq livres par quintal la

taxe impofée fur la morue de pêche étrangère qui

fera importée aux ifles de l’Amérique du Vent &

fous-le-Vent j enforte que l’objet de ce droit e ft,

ou d’ écarter la concurrence de la pêche étrangère

dans nos colonies , ou de convertir le produit

qui réfultera de la taxe qu’elle aura payée, en gratifications

propres à exciter notre pêche , & à en ;

attirer les fruits dans les colonies.

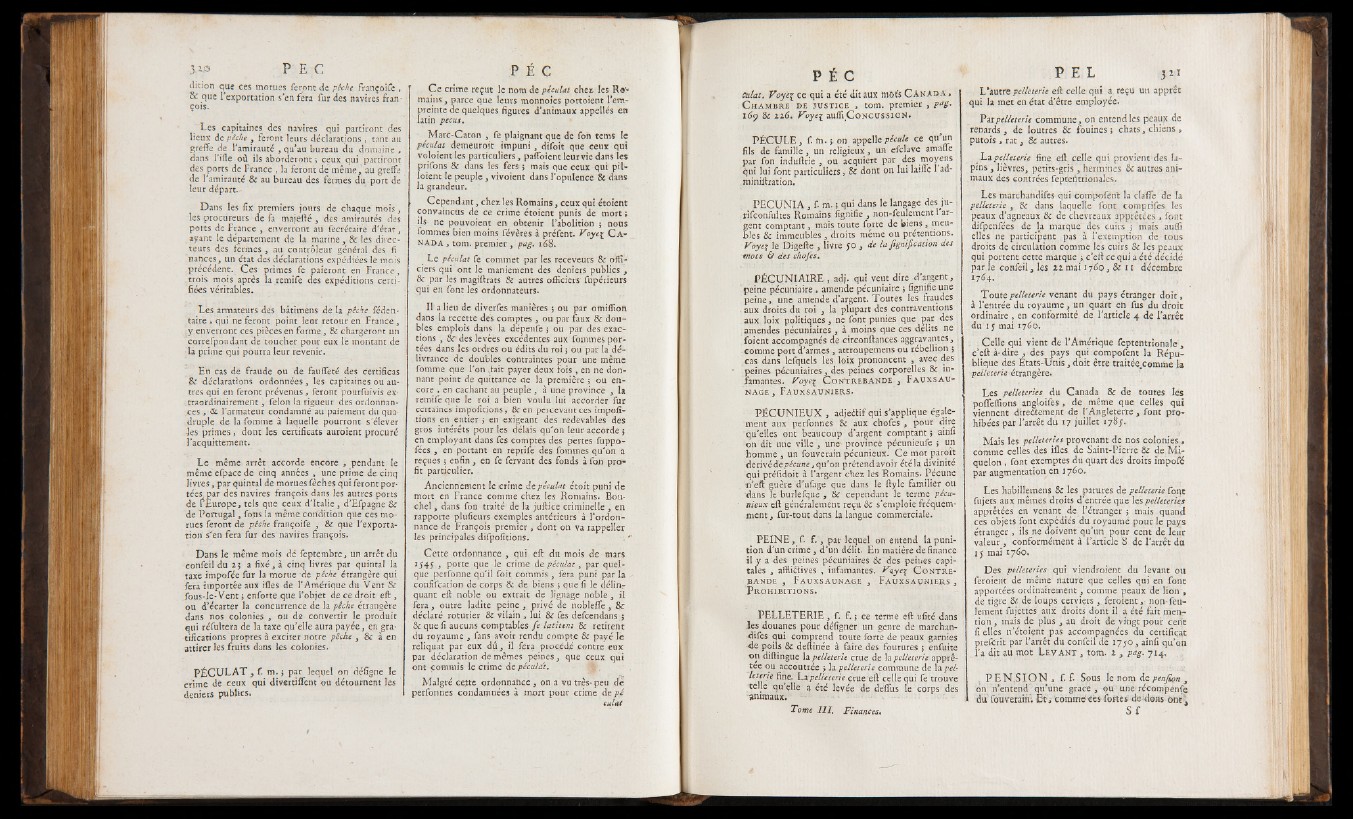

P É C U L A T , f. m. ; par lequel on défigne le

crime dè ceux qui divertiffent ou détournent les

deniers publics,

C e crime reçut le nom de péculat chez les Romains,

parce que leurs monnoies portoient l’empreinte

de quelques figures d’animaux appelles en

latin pecus.

Maré-Caton , fe plaignant que de fon tems le

péculat demeuroit impuni, difoit que ceux qui

voloient les particuliers, pafloient leur vie dans les

prifons & dans les fers > mais que ceux qui pii»

loient le peuple, vivoient dans l’opulence & dans

la grandeur.

jj Cependant, chez les Romains, ceux qui étoient

convaincus de ce crime étoient punis de mort ;

ils ne pouvoient en obtenir l’abolition j nous

fommes bien moins févères à préfent. V^oye^ C a n

ad a , tom. premier , pag. 168.

Le péculat fe commet par les receveurs & officiers

qui ont le maniement des deniers publics ,

&: par les magiftrats & autres officiers fupérieurs

cjui en font les ordonnateurs.

II a lieu de diverfes dans la recette des commpatensiè ,r eosu 3 poaur fpaaurx o&m idffoiouri

bles emplois dans la dépenfe 5 ou par des exactions

, &r des levées excédentes aux fommes porltiéversa

ndcaen sd lee s doorudbrleess ocuo éndtriatsi ndtues r opio j uoru upnaer mlaê dmée

fnoamntm peo qinute dle’ oqnu viftataitn cpea ydeer dlae upxr efomisiè ,r ee n5 noeu d eonncore

, en cachant au peuple, à une province , la creemrtaifien eqsu eim lpe ofriotiio an sb, ie&ne nv opuelruc eluvia nat ccceosr idmerp offuî-r tions en entier 3 en exigeant des redevables des

egnro esm ipnltoéyrêatnst pdoanusr lfeess cdoémlapist eqsu d’oesn pleeurrte asc fcuoprpdoe-; fées , en portant en reprife des fommes qu’on a

frietç upeasr t5i ceunlfiienr ., en fe fervant des fonds à ion proAnciennement

le crime de péculat étoit puni de

mort en France comme chez les Romains. Bou-

ch e l, dans fon traité de la juftice criminelle , en

rapporte plufîeurs exemples antérieurs à l’ordonnance

de François premier, dont on va rappeller

les principales difpofîtions. ' ; "

Cette ordonnance , qui eft du mois de mars

1545 , porte que le crime de péculat, par quelque

perfonne qu’il foit commis, fera puni par la -

confifcation de corps & de biens ; que fi le qélinr

quant efl: noble ou extrait de lignage noble , il

fera, outré ladite peine , privé de nobleffe , &

déclaré roturier & vilain , lui & fes defcendans j

& que fi aucuns comptables fe latitent & retirent

du royaume , fans avoir rendu compt.e & payé le

reliquat par eux d û , il fera procédé .contre eux

par déclaration de mêmes peines, que ceux qiii

ont commis le crime de péculat.

Malgré cette ordonnance ^ on a vu très-peu dè

perfonnes condamnées à mort pour crime de pé

culot

culat. Voyè^ ce qui a été dit aux môt’s CANADA*

C hambre de just ic e , tom. premier , pag-

169 & 116. Voyei aufli C o n cu s s io n .

PÉCULE , f. fn. j on appelle pécule ce qu un

pfialsr dfoen fainmdiullfetr,i eu ,n oruel iagciequuxie, rtu np aer fcdlaevs e maomyaefnles

qui lui font particuliers, & dont on lui lame 1 ad-

miniftration.

rifcPoEnCfuUlteNs IRAo m, fa.i nms. f; igqnuiif idea ,n sn olen -lfaenuglaegme ednets ju- 1 arbgleenst

&co mimpmtaenutb, lemsa, isd rtooiutste mfoêrmtee doeu bpireéntesn, tmioenus.

Voye% le Digefte , livre 50 , de la fignification des

mots & des chofes.

peiPnÉe CpéUcNunIiAaiIrRe,E a m, aednjd. e qpuéic uvneuiati rdei r5e f idgn’aifrige eunnte,

apuexin der,o iutsn ed ua mroein d, el ad ’aprlguepnatr.t Tdoesu tceosn tlreasv efrnatuiodness

aamuxe nldoeixs ppoécliutinqiuaeirse,s ,n eà fmonoti npsu nqiuees cqeuse d éplairts dnees fcooimenmt ea cpcoormt dp’aagrnmése sd,e a cttirrocuopneftmanecness o aug grérbavelalniotens ,5

pcaesin desa nps élceufqnuiaeilrse sl,e sd elso ipxe ipnreosn ocnocrpeonrte l,l easv e&c dines

famantes. Voye^ C ontre bande , Fa u x s a u nage

, Fa u x sa u n ie r s .

PÉCUNIEUX , adje&if qui s’applique égalemque’neltl

easu xo npt ebrfeoanunceosu p& d’aaurxg ecnht ocfeosm ,p tpanotu}r adiinrfei hoon mdmit eu,n eu nv ifloleu v, eruanien- ppércouvniniecuex .p éCcuen mieuoft ep a; rouînt

dqéurii vpéré dfeid poéictu nà el,’ qarug’eonnt pcrhéetezn lde sa vRooirm éatién lsa. dPiévcinuintée dna’enfst gleu èbruer ldef’uqfuaeg e, q&u ec edpanesn dlaen tf tylele tfearmmiel ier ou pécunieux

eft généralement reçu & s’emploie fréquemment

, fur-tout dans la langue commerciale.

tioPnE dI’uNnE c,r imf. ef, .d, ’puanr dléelqitu. elE no nm eantitèerned d el afi npaunncie

ital lye sa ,d easff lipéeliivneess ,p éincfuanmiaainretess .& des peines capif^

Qyeç C on tr e bande

, Fau xsa un ag e , Fa u x sa vn ie r s ,

P r oh ib it ion s .

lesP dEoLuaLnEesT EpoRuIrE d,é ffi.g nf.e r; cuen tegremnree edfet umfîatréc dhaanns-

ddief epso iqlus i& c odmefptirneéned àt ofauitree fdoerst ef odue rpuereasu x3 genarfnuiietes oténe doiuft iancgcuoeu ltaré pee l3l eltae rie crue de la pelleterie apprêpelleterie

commune de \z pelleterie

fine. La;pelleterie crue eft celle qui fe trouve

-taenlilme aquux’.çlle a été levée de deffus le corps des

Tome I I I . Finances«

L*autre pelhterie eft celle qui a reçii un apprêt

qui la met en état d‘’être employée.

Par pelleterie commune, on entend les peaux de

renards, de loutres & fouines 3 chats, chiens ,

putois , ra t, & autres.

La pelleterie fine eft celle qui provient des lapins

, lièvres, petits-gris , hermines & autres animaux

des contrées fepteûtrion^les.

Les marchandifes qui compofent la clafie de la

pelleterie, & dans laquelle font comprimes les

peaux d’agneaux & de chevreaux apprêtées > font

difpenfées de la marqué des cuirs 3 mais auflî

elles ne participent pas à l’exemption de tous

droits de circulation comme les cuirs & les peaux

qui portent cette marque 3, c ’eft ce qui a été décidé

par le confeil, les 1 1 mai 1760 , & 11 décembre

*764*

à lT’eonutrtéee p delule rteoryiea uvmenea,n ut nd uq upaaryt se éht rfaunsg edru ddoroitit,

odrud i1n ya imrea i, e1n7 6c0o.nformité de l’article + de l’arrêt

Celle qui vient de l’Amérique feptentrionale ,

c’eft à-dire , des pays qui compofent la République

des États-Unis,doit être traitée.comme la

pelleterie étrangère.

Les pelleteries du Canada & de toutes les

poffeflions angloifes , de même que celles qui

viennent dire&ement de l’Angleterre , font prohibées

par l’arrêt du 17 juillet 1785.

Mais les pelleteries provenant de nos colonies *

comme celles des ifles de Saint-Pierre & de Miquelon

, font exemptes du quart des droits impofé

par augmentation en 1760.

Les habillemens & les parures de pelleterie foqt

fujets aux mêmes droits d’entrée que les pelleteries

apprêtées en venant de l’ étranger 3 mais quand

ces objets font expédiés du royaumé pour le pays

étranger , ils ne doivent qu’ un pour cent de leur

valeur , conformément à l’article 8 de l’arrçt du

i j mai 1760.

Des pelleteries qui viendroient du levant oit

feroient de même nature que celles qui en font

apportées ordinairement, comme peaux de lion ,

de tigre & de loups cerviers , fçroient,- non-feulement

fujettes aux droits dont il a été fait mention

, mais de plus , au droit de vingt pour cent

fi elles n'étoiçnt pas accompagnées du certificat

prefcrit par l’arrêt du confeil de 1750 , ainfi qu’qn

l’a dit au mot L e v a n t , tom. 2 , pag. 714,

. P E N ,S IO N , f. f. Sous le nom de penfiçn y

on n’entend qu'une gracé , ou une récoiiipénfe

du fouveraini E t , commééês fortes de 'dons ont ^

S f