R E M

R EM P L A C E j f. m; j qui s'employa dans la

langue propre à la1 partie des aides , pour r em -

piïffegr, l ’aéfôon1 de remplie. ® eft défendu à

tous cabaretiers , & aux vendans vin , de faire

iRjeun- remplace des boiflbns- qu'il» ont en débit

chez eu»,, fans appeller les commis y z peine de

confifcatiorr & de cent livres d-amende, fuivam 1 article IX du titre premier de l'ordonnance des

«udes de 168c. g

R EM U A G E f. m. L ’a&ion dev déplacer.

V o y e i ce qui a-été dit au mot C ongÆ, tom e I \

pag. 558..

R E N T E , f. f. C ’eft un revenu, foit en argent

, foit en' denrées , qui* eft dû à une per-

fonne par une' autre , pour les cailles exprimées

dans' Te titre de la conllitutioir.

En jurifprudence on dillingue plufieurs fortes

de^ rentes y comme la; rente conftituéë, la rente

fpéciale ,. la rente foncière ,-&c. Pour nous, notre

tâche va lè borner à confidérer les rentes en général

, foit perpétuelles, foit viagères * comme

une reflource de finance, qui n'a jamais été tant

employé© que depuis le- commencement de ce

fiecle.

Sous ce point de v u e , en nous arrêtant d a-

bord aux rentes perpétuelles, nous remonterons» 4.l'origine de la création des rentes, & du- denier

auquel on les couftituoit 5 nous fuivrons

c e denier , dans, la- réduédon qu'il a fucceflive-

rofent éprouvée jufqu'au tems préfent.

Les rentes perpétuelles, conftituées -, repré-

fentent un capital quelconque , placé à là charge

d'en recevoir - annuellement l’intérêt au denier

ftipulé dans Je contrat de conftitution. Cette

efpèce de renté eft toujours rachetable par le

débiteur, & palTe aux héritiers du prêteur, ou

à toute autre perfonnc.

François premier pafle pour avoir été Je premier

de nos rois qui ait créé des rentes. On prétend

qu'il commença en 1552- , & qu’en cinq

fois différentes , il en créa , fur l 'hôtel-de-vil le ,

pour foixante-quatremille quatre cents feize.livres

treize fous-, le marc d’argent étant;alors^de douze

a quatorze livres.

Cependant, il paroît par le fameux réglement

fait par M.* de Sully , en 1604, pour la vérifi- „

cation de toutes les rentes dues par le r o i, qu’il "

en exift’oit de bien plus anciennes , puifqu’il

parlé de rentes créées en vertu d’édits vérifiés

avant r37$, au denier dix ou douze, fans fraude,

mais par argent entièrement débourfê. Peut-

être ces rentes provenoient-elles , comme l ’ob-

ferve l'auteur des Recherches fur Us finances , d’àn-

R E N

; ciénnes- aliénations dés' domaines , dans Iéfqueîs

| Je roi- rentroit, en alignant la rente dé l’argent

| qu il avoir reçu pour ces1 aliénations, (C’eft ainfi'

■ qnon avoit vu , fous Louis X I I , père de Fr an-

! çois premier, le domaine aliéné pour fix .cent»

j mille livres de rente, par la déclaration du- 27’

! janvier- 1513.

Quoi qu’il en foit, les- fucGefleurs de Frati-

I çois premier fuivirenc fon exemple. Henri II

j créa dés rentes en trente fois- différentes , pour

| cinq cents quarante-trois mille huit cents feize'

• livres treize” fous quatre deniers 5 le marc^d’ar-

l gent à quatorze livres dix fous.

| François I I , en quatre fois , pour quatre-

I vingt-trois1 mille livres.

| Charles IX , en vingt-fept fois , pour un mif-

j lion fept cents quatre-vingt quatorze mille livres $

j le marc d-argent à dix fept livres.

Henri I I I , en fept fois , pour neuf cents trente-

deux^ mille livres > le marc d’argent à dix-neuf

livres.

Ainfi, dans l’efpace de quatre-vingt ans il fut

créé pour trois millions quatre cents vingt-huit,

mille deux cents trente-trois livres fix fous huit

> deniers de rente fur l’hôtel-de ville de Paris ,

fans parler dé celles qui furent conftituées fur

les taillés & fur d’autres revenus locaux, lesquelles

fe payoient fur les lieux même.

On trouve dans l’ouvrage que nous- venons

I de citer, qu’il ne fut créé aucune rente fous 1©

[ règne de Henri I V , & que les anciennes n’ é-

; roient plus , lors de fon avènement au trône ,

: que de deux millions trente-huit mille neuf cents»

r cinquante-cinq livres deux fous fix deniers , qui

fiïblrftoient encore en 1621 , lorfqu’il en fut

créé pour quatre cents mille livres. ‘ -

En 1625:, nouvelle création dt rente au déniée

fe iz e , pour cinq cents mille livres j & en

1 6 2 7 , pour trois cents mille livres.

En 1630 , pour cinquante mille livres , au denier

quatorze j & 1-631 , pour deux cents cin-

quanté mille livres.

.C e moyen de trouver de l’argent parut fi facile

dans la pratique, qu’il feroit trop long de

rapporter combien de fois il fut employé. Depuis

1621 il fe pafia peu d’années ou l’on ne f ît de

nouvelles créations de rente, jufqu’au tems ou le.

grand Colbert devint miniftre des finances.

Eii 1636 , toutes les rentes fur l’hôtel de-ville

de Pâtis furent divïféës en dix parties , & il

15’eh fut plus coriftifué de nouvelles fous Je

régné dé Louis XIII.

R E N R E N 4 &J

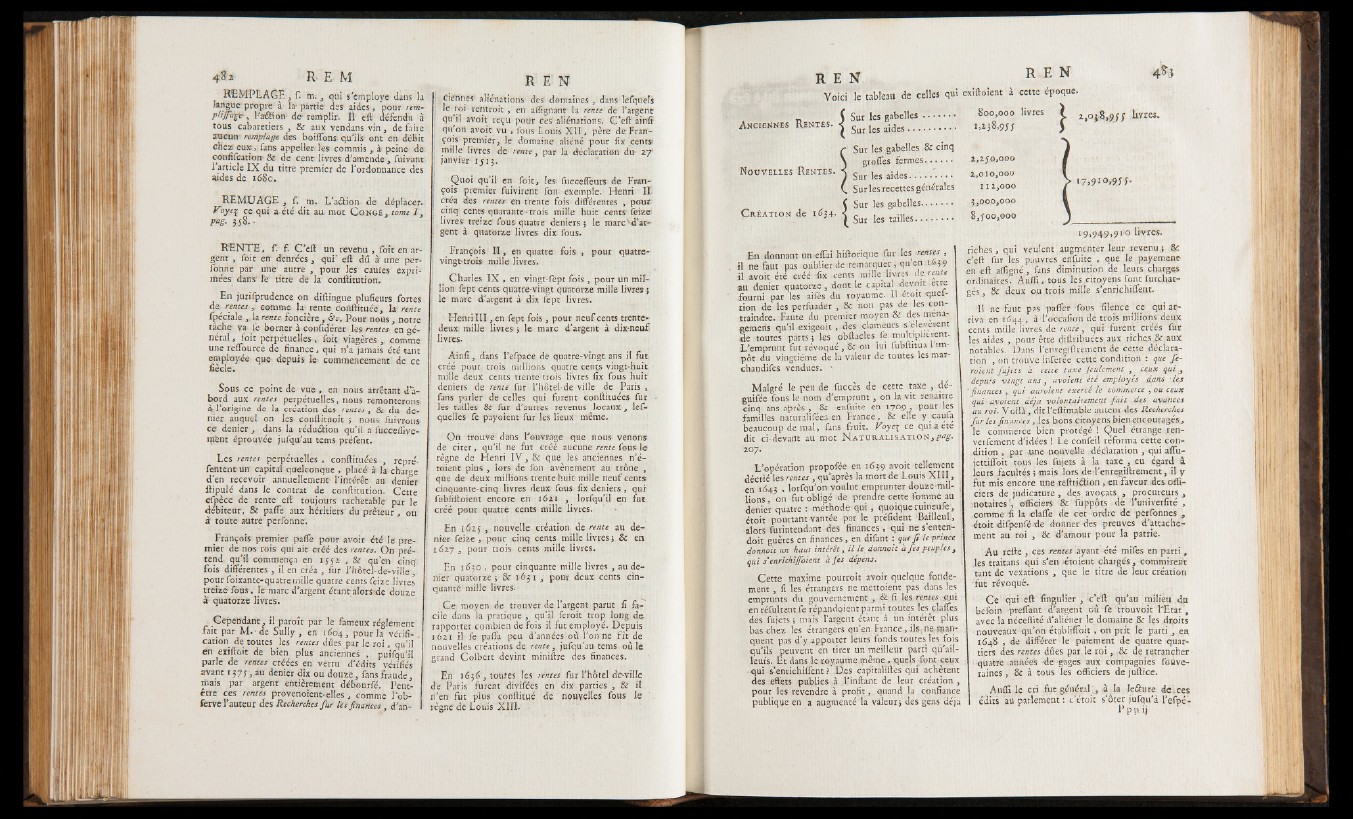

Voici le tableau de celles qui exiftoient à cette époque.

( Sur les gabelles.............. 800,000 livres f 1,0 5-8,9 ƒ ƒ livres.

A nciennes Rentes. ^ Sur , ej aides.................. .. 1.138,9;; J

C Sur les gabelles & cinq y

\ groffes fermes........... i , i jo ,o o o I

N o u v e l l e s R e n t e s . < ■ . • . 1,010,000 y qur les a ia e s .... / > 17,910,9;;-

C. Sur les recettes generales 111,000 / '

( Sur les gabelles............. 3,000,00,0 I

C r é a t io n de 1634. | Sur k s uille s .................. 8 ,;oo,ooo j _________________

19,949,910 livres.

En donnant un effai hiftorique fur les rentes ,

il ne faut pas oublier de remarquer, qu en -L6.39

i l avoit été créé fix cents mille livres de rente

au denier quatorze, dont le capital -devoit - erre

fourni par les aifés du royaume. ï 1 croît -quel-

tion de les perfuader , & non pas -de -les contraindre.

Faute du premier moyen & des mena-

gemens qu'il exigeoic , des- clameurs s eieverent

.de toutes parts; les Obftacles fe mukiplrtrent. :

L*emprunt fut révoqué , & ou lui fubftitua l impôt

du vingtième de la valeur de toutes les mar-

chaodifes vendues. •

Malgré le peu de fuccès de cette taxe , dé- 1

guifée fous le nom d’emprunt, on la vit renaître

cinq ans après, & enfuîte en 1709 , pour les .

familles naturalifées en France, & elle >y caufa J

beaucoup de mal, fans fruit. Voyc^ ce qui.aete j

dit ci-devant au .mot N a tu r a l i s a t io n , pag. |

207.

L'opération propofée en 1639 avoit tellement ;

décrié les rentes , qu’après la mort de Louis X I I 1 ,

en 1643 . lorfqu’on voulut emprunter douze-mil- j

lions, on fut obligé de -prendre cet-te femme au

denier quatre : méthode q u i, quoique ruineufe-, j

étoit pourtant vantée par le préfident Bailleul:,

alors furintendant des finances, qui ne s'enten-

doit guères en finances , en difant : que f i le prince

donnoitun haut intérêt, i l le donnait a [es peuples , ;

qui s‘enrichijfoient a fes dépens.

Cette maxime pourroit avoir quelque fondement

, fi les étrangers ne mettoient pas dans les

emprunts du gouvernement , & fi les rentes -qui

en réfultent fe répandqient parmi toutes lesjdaffes

des fujets ; mais l’argent étant à un intérêt plus

bas chez les étrangers qu’en .France, ilsjne.-naarv-

quent pas d’y ..apporter leurs fonds toutes^ les fois

qu’ ils peuvent en tirer un meilleur parti qû’ail-

leurs. Et dans le royaumepiêrae > que^sfont ceux

qui s’enrichiffcnt? Des cap'itàliftés quf achètent

des effets publics .à finftant de leur création ,

pour les revendre à profit, quand la confiance

publique en a augmenté la valeur; des gens déjà

riches, qui veulent augmenter leur revenu,; Su

c’eft fur les pauvres en’Çuite , que le payement

en eft affigné, fans diminution de leurs charges

ordinaires. Aiiffi, tous les .citoyens fontfurchat-

g é s , & deux ou trois mille s’enrjehiffent.

Il ne faut pas paffer-fous fileiice ce qui arriva

en 16-44 > à l ’occafion de trois millions deux

cents mille livres de rente, qui furent er'eés fur

les aides ,,pour être diftribuées.aux riches ôr aux

notables! Dans l'enregilirérnent de cette déclaration

, on trouve inférée’ cette condition : que fe raient

fujets a cette taxe feulement , . ceux q u i,

depuis vingt ans, avaient été employés dsms ile,s

‘ finances , qui auraient exercé le commerce , ou ceux

qui avaient, déjà volontairement fa it des avances

au roi. V o ilà , dit I’eftirmble auteur des Recherches

fur les finances ,Jes bons citoyens bienencouragéSj

le commerce bien protégé ! Quel étrange jen-

verfement d’idées ! Le confeil réforma cette condition

, par urne nouvelle déclaration , qui affu-

jettiffoit tous les fujets à la taxe , eu égard d

leurs .facultés ; mais lors de-l’enregiftrement, il y

fut mis encore une reftriétion , en faveur des mli-

ciers de judicature, .dqs, avocats , procureurs,

notaires', officiers & fuppôts de l'univerfité ,

[ comme fi la claffe de cet -ordre de pèrfonnes ,

étokdiCpenféde donner des preuves d’attachement

au roi , & d ’amour pour la patrie.

Au refte , ces rentes ayant ère mifes en parti,

les traitans qui s'en lécoient chargés , commirent

tant de vexations , que le titre de leur création

fut révoqué.

C e qui eft finguüer , c’eft qu’au milieu du

be’foin preffant dfargen’t où fe ttouvoit l’E ta t ,

avec la néceflité d’aliéner le domaine 8e Içs droits

nouveaux qu'on établiffoit, on prit le parti, eu

1648 , de différer le paiement de quatre quartiers

des rentes dues par. le r o i , ,& de retrancher -

■ quatre .année!;-de-gages aux compagnies foùve-

raines, 8c à tous les officiers de juftice.

A.uffi le cri fut général;, à I® leâure de.ces

édits au parlement : c’étoir s’ôter jufqu’à l’efpé-

l’ p p ij