ÿjo L I B

Le s fondions de l ’efclave, appellée libraria ,

font encore douteufes. Quelques critiques veulent

qu’elles fuflent les mêmes que celles des

librarii, ou des copiftes mettant au net. Eufebe

( Hifi. eccléf. 6. 17 .) dit expreflement qu’Ori-

gène avoit auprès de lui des hommes & des

femmes qui écrivoient & copioient pour lui.

l 1 B

les formalités requifes, en fe fervant de certains

termes formels, en préfence d’un certain nombre

de témoins, & de celui qui tenort l'a balance

& pefoit l’argent. Dans ces oecafions, & dans

d’autres encore, l’argent fe pefoit,, & ne fe

comptoit pas, par attachement pour les triages

anciens des premiers jours de Rome.

Mais Fabretti expliquant'cette infeription:

A U G. L . L I B R A R I A

C O N. S U O. P I I S J I W#

E T . B E N E. M E R. E T. ,S I B ï .

dit que libraria étoit la même efclavé *que la

lanipendia 3 c ’eft-à-dire, qu’ell,e pefoit &-dilbi-

buoit aux autres efclaves la laine pour les tra

vaux domelliques ; & c’eft dans ce fens, qiî i;

explique le vers fuivant de Juvenal. (6.. 43 y. )

...........................................f i noSle maritus

^Lverfus jacuit, periit libraria ÿ pônunt

CofmetA [unicas..................................

Un anc:en fcholLfte de Juvenal, & l’ancien

abréviateur du droit civil-, donnent de libraria

la même explication que Fabretti.

L IBRATOR. Müratori ( 774. 1. ) rapporte

une infcnpûoii dans laquelle ce mot eft contenu.

Il défignoit les foi d a es qui faifoient agir ( libra-

bant ) les-machines deftinées à lancer de gros

traits ou des pierres. Li b rat or étoit auffi celui

qui dirige oit U conduite des eaux pour les ac-

queducs.

LIBRES (villes). Voyeç A uton om ie .

LIBRILIA. C e fut tantôt le nom des machines

qui 1 mçoient de gros traits ou des pierres

d’un gros volume; ce fut auffi, comme le témoigne

Feftus , le nom particulier d’une: ar-me

offji.five formée d’une branche ou bâton, auquel

pendoit lié avec des courroies un caillou

de la groffeur du bras , librilia appellantur inf-

trumenta belhcâ , ƒ axa fcihcet ad brachii crajjitu-

éinem in. modum fiagttiorum loris revihcla.

LIBRIPENS s en grec £1lyo'vdrijç. C ’ eft le nom

de celui q-i pefoit l’argent qu’on donpoit aux

foldats pour leur paie; c ’étoit suffi le fermier

du poids public,. & celui qui tenoit la balance

lorfqu’on é-rfancipoit quelqu’un à prix .d’argent.

Le libripens étoit encore celui qui tenoit la livre

de cuivre dans la cérémonie de la paffation du

contrat d. vente appelle mancipatio. Mancipatio

o n m andp atus fignihoit l'aliénation .de fonds privilégiés

aux citoyens romains, quif« faifoit avec

L1BROS (ad). On lit dans Müratori (919.1.)

ces mots, pour défigner le garde, dés livres.

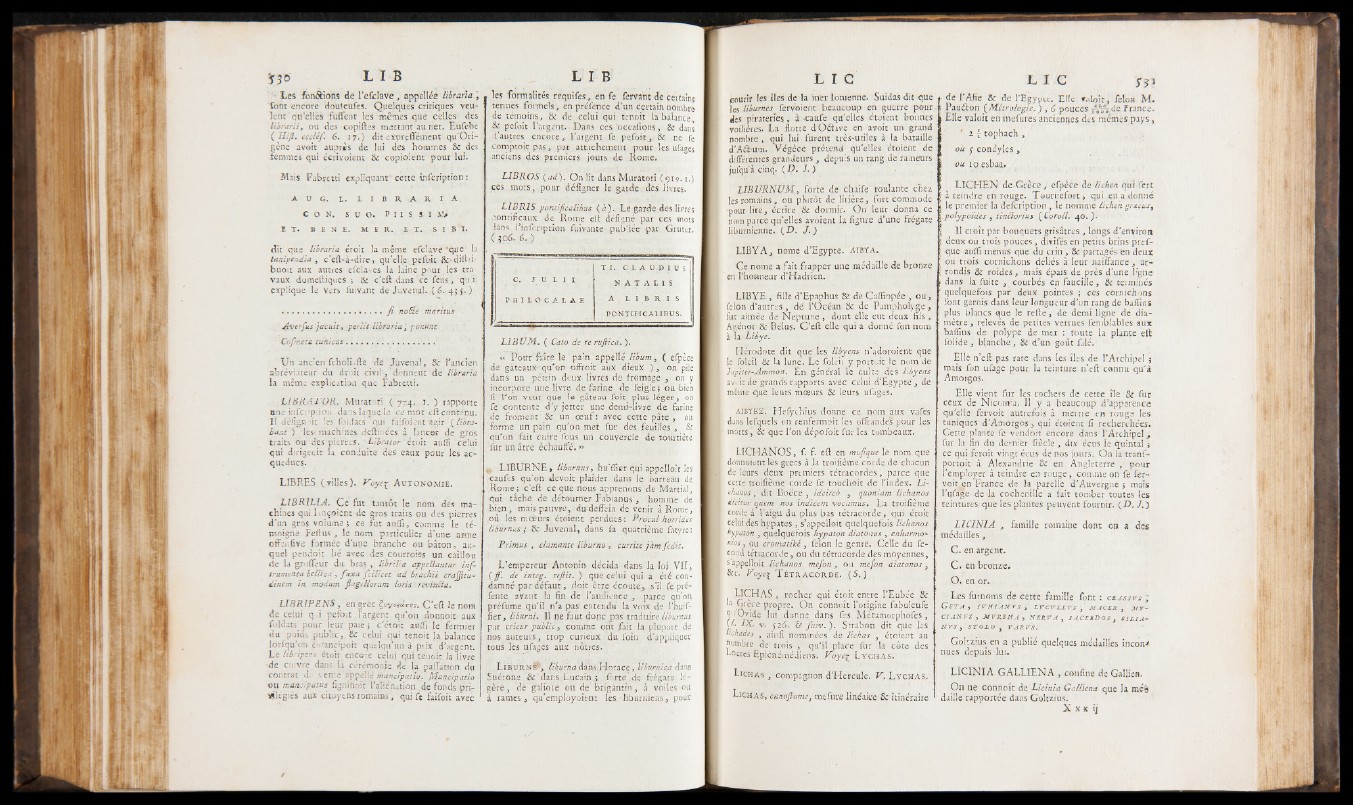

LIBRIS pontificalibus ( a). Le garde des livres

pontificaux de Rome eii défigné par ces mots

dans l’infeription fuivante publiée par Gruter.

( 506. 6. ) -

c. J u L 1 i

P HI L 6 ,C A L A E

T I . C L A U.D I ü S

N- jA T A L I S

A / L I B R I S

PONTIFICALIBUS.

L 1BUM. ( Cato de re ruftied. ).

« Pour faire le pain appelle libum, ( efpèce

de gâteaux-qu’on offroit aux dieux ) , on pile

dans un pétrin deux livres de fromage j on y

incorpore une livre de farine de feigle; ou bien

fi l’on veut que le gâteau foit plus léger, on

fe contente d’y jetter une demi-livre de farine

de froment & un. oe uf : avec cette pâte , on

forme un pain qu’on met fur des feuille,s , &

qu’on fait cuire fous un couvercle de tourtière

fur un âtre échauffé, p

0 LIBURNE , liburnus, hu'ffier qui appelloit les

caufes qu’on devoir plaider dans le barreau de

Rome; c ’eft ce que nous apprenons de Martial,

qui tâche de détourner Fabianus , homme de

bien, mais pauvre, du deffein de venir à Rome,

,ou les moeurs étoient perdues : Procul horridus

liburnusÿ & Juvenal, dans fa quatrième fatyre:

Primas , clamante liburno , currite jam fedit.

L ’empereur Antonîn décida dans la loi VII,

(jf. de integ. refiit. ) que celui qui a été condamné

par défaut, doit être é cou té,, s’il fe préfente

avant la fin de l’audience , .parce qu’on

préfume qu’il ira pas entendu la voix de l’huif-

fier, libumi. Il ne faut donc nas traduire liburnus

par crieur public, comme ont fait la plupart de

nos auteurs., trop curieux du foin d’appliquer

tous les ufages aux nôtres.

L iburnè , liburna dans Florace, UburnicA dans

Suétone & dans Lueain ; forte de frégate légère,

de galioie ou de" brigantin, à voiles ou

à rames, qu’employoient les liburniens, pour

L 1 c

courir les îles de la mer Ionienne. Suidas dit que

les liburnes feWôient beaucoup en guerre pour

des pirateries, à -caufe qu’elles étoient bonnes

voilières. La flotte dOéhv e en avoit un grand

nombre , qui lui furent très-utiles à la bataille

d’A&ium. Végèee prétend qu’elles étoient de

différentes grandeurs , depuis un rang de rameurs

jufqua cinq. (D . J. )

LIBURNUM, forte de chai.fe roulante chez

les romains, ou plutôt de litière, fort commode

■ pour lire, écrire & dormir. On leur donna ce

nom parce qu’ elles avoient la figure d’une frégate

liburnienne. (D . J .)

L IB Y A , nome d’Egypte, aib ya .

Ce nome a fait frapper une médaille de bronze

en l’honneur d’Hadrien.

L IB Y E , fille d’ Epaphus & de Caffiopée , ou,

félon d’autres, dé l’Océan & de Pampholyge ,

fut aimée de Neptune , dont elle eut deux fils ,

Agénor & Bélus. C ’eft elle qui a donné fon nom

à la Libye.

Hérodote dit que les libyens n’adoroient que

le foleil & la lune. Le foleii y portait le nom de

Jupiter-Ammon. En général le culte des libyens

avrit de grands rapports avec celui d’Egypte , de

même que leurs moeurs & leurs ufages.

AIBTES. Hefychius donne ce nom aux vafes

dans lefquels on renfermoit les offrandes pour les

morts j & que l’on dépofoit fur les tombeaux.

L ICH AN O S , f. f. eft en mufique le nom que ,

donnoient les grecs à la troifième corde de chacun

de leurs deux premiers tétracordes, parce que

cette troifième coide fe touchoit de l’index. Li-

chanos, dit Boèce , idcirco , quoiûam lichanos

dickur quem nos indicem vocamus, La troifième

corde à l'aigri du plus bas tétracorde, qui étoit

celui des hypates, s’appelloit quelquefois lichanos

kypaton, quelquefois hypaton diatonos , enharmo~

nios, ou cromatiké, félon le genre. Celle du fécond

tétracorde, ou du tétracorde des moyennes,

s appelloit lichanos mefon , ou mefon diatonos ,

Sic, Voye\ T É T R A CO R D E . ( S . )

LîCHAS , rocher qui étoit entre l’Eubée & I

*a Grèce propre. On connoît l’origine fabuleufe

qn Ovide lui donne, dans fs s Mécamorphofes ,

(ƒ. IX. v. y26. & [uiv. ). Strabon dit que les

hchades , ainfî nommées de lichas- , étoient au

nombre de trois ; qu’il place fur la côte des

bocres Epicnémédiens. Voyeç L y c h a s .

lichas , compagnon d’HercüIe. V. L y ch a s .

Lichas, c»nofiome} mefure linéaire &: itinéraire

L I C 5’ 3 ï

• de I'Afie & de l'Egypte. Elle valoit, félon M.

Pauéton (Métrologie. ) , 6 pouces de France.

Elle valoit en mefures anciennes des mêmes pays,

* i \ tophach ,

ou y condyles ,

ou iq.esbaa. ,.

L ICH EN de.Grèce, efpèce de lichen qui fert

à teindre en rouge. Toumefort, qui en a donné

le premier la dèfcription, le nomme lichen gr&cuS)

^polypoïdes , tinttorius ( Coroll. 40.).

| U croît par bouquets grisâtres , longs d’environ

; deux ou trois pouces, divifés en petits brins pref-

que auffi menus que du crin , & partagés en deux

; ou trois cornichons déliés à leur naiffanee , ar-

! rondis & roides, mais épais de près d’une ligne

dans la fuite , courbés en faucille, & terminés

; quelquefois par deux pointes ; ces cornichons

font garnis dans leur longueur d’un rang de baflïns

plus blancs que le re lie , de demi ligne de diamètre

, relevés de petites verrues fembiables aux

baffins de polype de mer : foute la plante eft

folide, blanche , & d’ un goût Talé.

Elle n’ eft pas rare dans les îles de l’Archipel j

mais fon ufage pour la teinture n’eft connu qu’à

‘ Amopgos.

Elle vient fur les rochers de cette île & fur

ceux de Nicomia. Il y a beaucoup d’apparence

qu’elle fervoit autrefois à mettre en rouge les

tuniques d’Amôrgos, qui étoient fi recherchées.

Cette plante fe vendoit encore dans l’A rchipel,

fur la fin du dernier fiècle , dix écus le quintal ;

ce qui feroit. vingt écus de nos jours. On la tranf-

portoit à Alexandrie & en Angleterre, pour

l’employer à teindre en rouge, comme on fe fer-

voit ien France de la pareile d'Auvergne ; maïs

l’ufage de la cochenille a fait tomber toutes lés

teintures, que les plantes peuvent fournir. (D . J.)

LICINIA , famille romaine dont on a des

médailles,

C . en argent.

C . en bronze.

O. en or.

Les furnoms de cette famille font : cz.éssvs ;

G e T A , I V N Z A N V S i L V C V L . L V S , M A C E R , M V -

C I A N V S , M V R S t T A , NE R .V A , S 4CE J LD0 S , S I L I A -

N V S y S T O L O , V A r V s .

Gokzius en a publié quelques médailles incon*

nues depuis lui.

L IC IN IA G A L L IEN A , confine de Gallien.

On ne connoît de Licinia Galliena que la mc§

dailie rapportée dans Goltzius.X

x K ij