que nous croyons devoir mettre sous les yeux du lecteur le tableau de ses dimensions

:

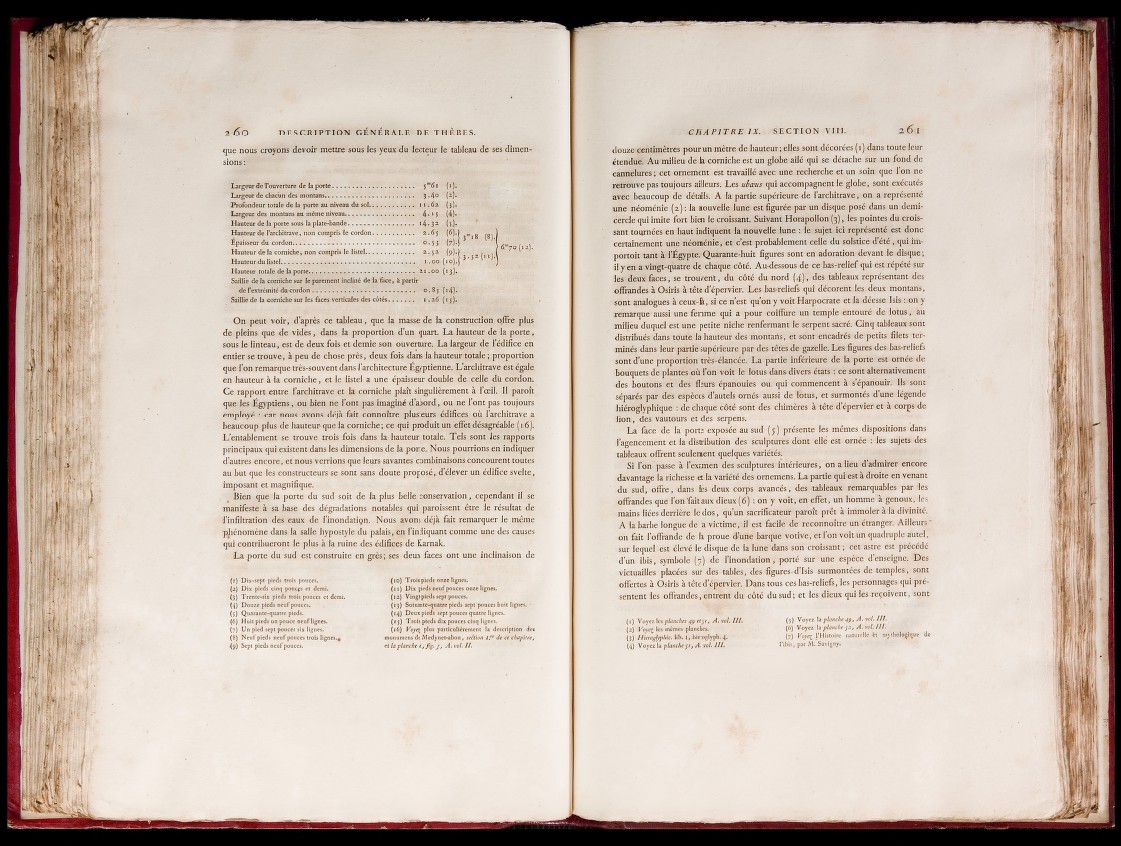

Largeurde l’ouverture de la porte....................................... 5"’d I ( • ) •

Largeur de chacun des montans.......................................... 3 - ,4o ( * ) •

Profondeur totale de la porte au niveau du soL.................... 1 1 .6z ( 3 )-

Largeur des montans an même niveau..................... ; ......... 4 . ‘ 5 (4 ).

Hauteur de la porte sous la plate-bande............................« i4 -3 * (s).

Hauteur de l’architrave, non compris He cordon..................1 2 . « 5 («)-!

Epaisseur du cordon.-. * - . . . . . J ............... - ............ . . .. . . O.■ 5 3 M

Hauteur de la corniche, non compris le listel..................... - 2 . 5 2 (?)•!

Hauteur-du listel................... ....................................... 1 ,oo (to).j

Hauteur totale de la porte......................... - • • • ............... 21 ,,oo C ' 3 ) -

Saillie de la corniche sur le parement incliné de la face, à partir

-de fextrémité du cordon..................... ................... O.8, (■4 ).

Saillie de la corniche sur les faces verticales des côtés- . . . . . . I ,,26 ( • 5 ) -

3 " . 8 (S).

6."70r(l2.).

On peut voir, d’après ce tableau, que la masse de la construction o.ffre plus

de pleins que de vides, dans la proportion d’un quart La hauteur de la porte,

sous le linteau., est de deux fois et demie son ouverture. La largeur de l’édifice en

entier se trouve, à peu de chose près, deux fois dans la hauteur totale ; proportion

que l’on remarque très-souvent dans l’architecture Egyptienne. L ’architrave est égale

en hauteur à la corniche, et le listel a une épaisseur double de celle dü cordon.

Ce rapport entre l’architrave et la corniche plaît singulièrement à l’oeil. Il paroît

que les Égyptiens, ou bien ne l’ont pas imaginé d’abord, ou ne l’ont pas toujours

employé : car nous avons déjà fait connoître plusieurs édifices où l’architrave a

beaucoup plus de hauteur que la corniche ; ce qui produit un effet désagréable (16).

L ’entablement se trouve trois fois dans la hauteur totale. Tels sont les rapports

principaux qui existent dans les dimensions de la porte. Nous pourrions en indiquer

d’autres encore, et nous verrions que leurs savantes combinaisons concourent toutes

au but que les constructeurs se sont sans doute proposé, d’élever un édifice svelte,

imposant et magnifique.

Bien que la porte du sud soit de la plus belle conservation, cependant il se

manifeste à sa base des dégradations notables qui paroissent être le résultat de

l’infiltration des eaux de l’inondatiçn. Nous avons déjà fait remarquer le même

phénomène dans la salle hypostyle du palais, en l’indiquant comme une des causes

qui contribueront le plus à la ruine des édifices de Kamak.

La porte du sud est construite en grès; ses deux faces ont une inclinaison de

(1) Dix-sept pieds trois pouces. (io ) Trois pieds onze lignes.

(2) D ix pieds cinq pouces et demi. (i i) D ix pieds neuf pouces onze lignes.

(3) Trente-six pieds trois pouces et demi. (12) Vingt pieds sept pouces.

(4) Douze pieds ne’u f pouces. (13 ) Soixante-quatre pieds sept'pouces huit lignes. •

(5) Quarante-quatre pieds. (14) Deux pieds sept pouces quatre lignes.

(6) Huit pieds un pouce neuf lignes. (15) T rois pieds dix pouces cinq lignes.

{7) Un pied sept pouces six lignes. (16) Voye^ plus particulièrement la description des

(8) Neuf pieds neuf pouces trois lignes.^ monumens de Medynet-abou, section de ce chapitre,

49) Sept pieds neuf pouces. et la planche 4 , fig. j , A . vol. I I .

douze centimètres pour un mètre de hauteur ; elles sont décorées ( 1 ) dans toute leur

étendue. Au milieu de la corniche est un globe ailé qui se détache sur un fond de

cannelures ; cet ornement est travaillé avec une recherche et un soin que I on ne

retrouve pas toujours ailleurs. Les uboeus qui accompagnent le globe, sont exécutés

avec beaucoup de détails. A la partie supérieure de l’architrave, on a représenté

une néoménie (2.) : la nouvelle lune est figurée par un disque posé dans un demi-

cercle qui imite fort bien le croissant. Suivant Horapollon (3), les pointes du croissant

tournées en haut indiquent la nouvelle lune : le sujet ici représenté est donc

certainement une néoménie, et c’est probablement celle du solstice d’é té, qui hn-

portoit tant à l’Egypte. Quarante-huit figures sont en adoration devant le disque ;

il y en a vingt-quatre de chaque côté. Au-dessous de ce bas-relief qui est répété sur

les deux faces, se trouvent, du côté du nord (4), des tableaux représentant des

offrandes à Osiris à tête d’épervier. Les bas-reliefs qui décorent les deux montans,

sont analogues à ceux-là, si ce n’est qu’on y voit Harpocrate et la déesse Isis : on y

remarque aussi une femme qui a pour coiffure un temple entouré de lotus, au

milieu duquel est une petite niche renfermant le serpent sacré. Cinq tableaux sont

distribués dans toute la hauteur des montans, et sont encadrés de petits filets terminés

dans leur partie supérieure par des têtes de gazelle. Les figures des bas-reliefs

sont d’une proportion très-élancée. La partie inférieure de la porte est ornee de

bouquets de plantes où l’on voit le lotus dans. divers états : ce sont alternativement

des boutons et des fleurs épanouies ou. qui commencent à s’épanouir. Ils sont

séparés par des espèces d’autels ornés aussi de lotus, et surmontés d’une légende

hiéroglyphique : de chaque côté sont des chimères à tête d’épervier et à corps de

lion, des vautours et des serpens.

La face de la porte exposée au sud (5) présente les mêmes dispositions dans

l’agencement et la distribution des sculptures dont elle est ornée : les sujets des

tableaux offrent seulement quelques variétés.

Si l’on passe à l’examen des sculptures intérieures, on a lieu d’admirer encore

davantage la richesse et la variété des ornemens. La partie qui est à droite en venant

du sud, offre, dans les deux corps avancés, des tableaux remarquables par les

offrandes que l’on 'fait aux dieux (6) : on y voit, en effet, un homme a genoux, les

mains liées derrière le dos, qu’un sacrificateur paroît prêt à immoler à la divinité.

A la barbe longue de la victime, il est facile de reconnoître un étranger. Ailleurs

on fait l’offrande de la proue d’une barque votive, et l’on voit un quadruple autel,

sur lequel est élevé le disque de la lune dans son croissant ; cet astre est précédé

d’un ibis, symbole (7) de l’inondation, porté sur une espèce d’enseigne. Des

victuailles placées sur des tables, des figures dIsis surmontées de temples, sont

offertes à Osiris à tête d’épervier. Dans tous ces bas-reliefs, les personnages qui présentent

les offrandes, entrent du côté du sud; et les dieux qui les reçoivent, sont

([) Voyez les flanches c i y , A . vol. I I I . ( 5 ) Voyez la p lanch t4f, A . vol. I I I .

(2) Voyez les mêmes planches. (6) Voyez la planche3 2 , A . vol. / I I .

(3) Himglyphic. lib. I , .hieoeglyph. 4. (7) Koyrj l'Histoire naturelle t i nÿthotogique Be

(4) Voyez la planche j / , A . Vol. I I I . l’ibis, par M. Savigny.