entrent dans la compofition de plufieurs ouvrages

de cette profefiion.

Rubis orien tal; pierre précieufe criftallifèe

de couleur rouge ponceau.

Rubis spinelle ; pierre précieufe d’un rouge

cerife.

Rubis balais ; pierre précieufe d’un rouge rofe.

Rubicelle ou Petit Rubis; qui eft d’un rouge

pâle.

Salière ; uftenfile de bois, monté fur une patte,

dont la partie fupérieure un peu creufée en forme

de falière, reçoit dans un autre trou fait à fon centre

& qui defcend allez bas, la coquille fur laquelle

on monte le diamant en foudure.

Saphir ; pierre précieufe criftallifèe d’un beau

bleu célefte.

Sarde-a g a t e ; pierre qui tient par fes couleurs

de la cornaline & dé l’agate.

Sa r d o n yx , ou Sardoine; agate dans laquelle

un des cercles eft rouge, & l’autre couleur de corne,

ou de telle autre nuance propre à l’onyx.

Satinée, (couleur) La couleur farinée, en fait

de pierres précieufes, eft une couleur claire & brillante.

C’eft l’oppefé de velouté. \

Scie a revidEr , eft la même que la fcie à

repercer des bijoutiers. Elle eft, comme elle, garnie

d’une feuille fort étroite, qui peut aifément le contourner

au gré de l’artifte.

Serte; terme dont principalement les metteurs-

en-oeuvre fe fervent pour exprimer l’encHâffement

des pierres, diamans, ou autres objets, qui ne

font corps avec la pièce que par le moyen d’une

place qu’on leur y a creufée, & ou on les retient

par le moyen d’une fertiffure, ou bord dor ou

d ’argent, rabattu fur eux, qui les y enclave.

Ser t ir ; c’eft rabattre fur les pierres un rebord

qu’on a fait à l’extrémité d’un pierre pour les y

retenir.

Sm araGdoprase; efpèce d’émeraude d un allez

beau verd.

Sorte ; on fe fert de ce terme dans le commerce

des pierreries, en 'parlant des émeraudes qui ne

fe vendent- qu’au marc ; ce qui en marque les différentes

groffeurs qui vont en diminuant, depuis

la première forte jufqu’à la troifieme; on dit aufli

première, fécondé & troifième couleur.

Soudure; compofition d’étain & de plomb fon*

dus enfemble : un tiers du premier, & deux tiers

de l’autre.

Monter en foudure ou mettre en foudure, en

terme de diamantaires , c’eft monter le diamant

dans la coquille fur un mélange d’étain & de plomb,

qu’on appelle foudure. Ce mélangé prend la forme

d’un cône qui remplit par fa baie 1a coquille, &

au fond duquel eft le diamant que l’on peut tailler.

Sourd ; les joailliers difent qu’une pierre eft

Lourde, qu’elle a quelque chofe de fourd, quand

file n’a pas tout le brillant & tout l’éclat que les

pierres d’une femblable efpçce doivent avoir pour

quelles foient parfaites. Les pailles & les glaces,

q ui font de grands défauts dans les pierres précieii-i

f e s , & u n certain oe il fo m b re , obfcur & brouillé

que d’autres on t qu elq uefo is, fo n t proprem ent le

lo u rd de la joaillerie.

Spin e l l e : on d it ru b is f p in e l l e , lorfqu’il eft de

couleur de vinaigre du de pelure d’oignon. Quoi,

qu’il ait la dureté du rubis balais, il n’en a pas le prix.

St r a s ; lapidaire qui a donné fon nom à des dia-

m a n sfa â ic e s de fa com pofition.

T a bl e ; c’eft la fuperficie extérieure d’un diam

ant : les tables fo n t fufceptibles de plus ou moins

de p a n s , félon qu’elles font plus o ù m oins grandes

& que le diam ant le m érite.

T a b l e d e b r a c e l e t , eft une plaque en pierreries

m ontées fur des m orceaux de velours , ou

autres étoffes qui en to u rent le b ra s, & qui fe lient

& délient par u n reffort p ratiqué fous cette plaque.

T a b l e s ; o n nom m e quelquefois ainfvdes défauts

en m anière de glaces qui fe tro u v en t fu r la fuper«

ficie d’u n diam ant.

T a il l e ; ce term e fe dit des diverfes figures &

facettes que les lapidaires d o nn en t aux diamans &

aux p ierres p récieu fes, en lès fc ia n t, les lim an t, &

les faifant paffer fu r la roue.

T a il l e d e s I n d e s , fe dit de la taille d’u n diam

an t en tab le avec quatre faces autour.

T a il l e e n b r il l a n t ; c’eft lorfque la taille eft

en deffus & deffous le diam ant.

T a il l e en r o s e ; fe dit d’u n diam ant q u in ’eft

taillé que fur table.

T a il l e r u n anneau ou une b a g u e ; c’eft faire

des filets to u t au to u r avec l’o n g le t, qui eft u n morceau

d’acier trem pé.

T a l o n ; c’eft la partie inférieure de la brifure

d’une boucle d’oreille , à l’extrém ité de laquelle eft

attachée la b e liè re , à q ui elle donne fon nom .

T a m b o u r in ou T a b o u r in ; p erle ronde d’un

c ô té , & plate de l’a u tre , q ui reffem ble à u n e tym-

bale.

T e n a il l e s ; efpèces de pinces p la te s, dont les

m âchoires o n t une gravure p ar le b o u t, pour recev

o ir la queue de la coquille ; elles font preffées plus

ou m oins par u n écrou ; la queue de ces tenailles

ne form e qu’un feul brin p la t, & qui va toujours en

s’élargiffant jufqu’à fon extrém ité qui fe "cloue fur

deux pieds de bois de la m êm e p ie c e , qui .repréfente

une fojrte d’arcade; les tenailles s’appuient par

chaque b o ut contre deux ch evilles, l’une à gauche

, & l’autre à d ro ite , pour les fixer fur le même

p o in t, & fe chargent de plom bs plus fo rts , à prop

ortion qu’on v e u t faire plus ou m oins ’m anger le

diam ant.

T e r r a s s e ; ce term e fe dit de quelques parties

dans u n e p ierre précieufe qui n e p euvent Touffrir

le polim ent.

T o p a z e ; pierre précieufe criftallifèe de couleur

de jonquille o u d’un jaune d’or.

TO U R ; m achine à laquelle font attachés certains

outils , & qui tourne p ar le m oyen d’une

g ran d e roue* TpURET;

T ouret; petite roue de fer que l’on fait tourner

avec le pied.

T ourmaline ; pierre d’une tranfparence Lourde

& d’un jaune obfcur qui s’éle&rife par le feu.

T refle; gros bouton, ainfi nommé par les met-

teurs-en-ceuvre, parce- qu’il repréfente la plante de

ce nom. Il fert à arrêter le ruban d’un bracelet

fur la barrière.

T u r q u o i s e ; pétrification d’offemens ou de

dents, d’une belle couleur bleue.

V elouté; ce terme fe dit des couleurs des pierferles

qui font brunes & foncées, particulièrement

des rubis & des faphirs, quand les uns font d’un

rouge brun, & les autres d’un bleu foncé.

V ericle ; on appelle véricles des pierreries fauf-

fes , contrefaites avec du verre ou du criftal. Les

ftatuts des orfèvres portent qu’il ne leur eft pas permis

de tailler des diamans de véricle, ni de les

mettre en or ou en argent. Cette partie de leurs

ftatuts n’eft plus obfervée ;. l’on fait quantité de

fauffes pierres montées en o r , & fi bien imitées

& mifes en oeuvre, que les habiles joailliers y font

quelquefois trompés.

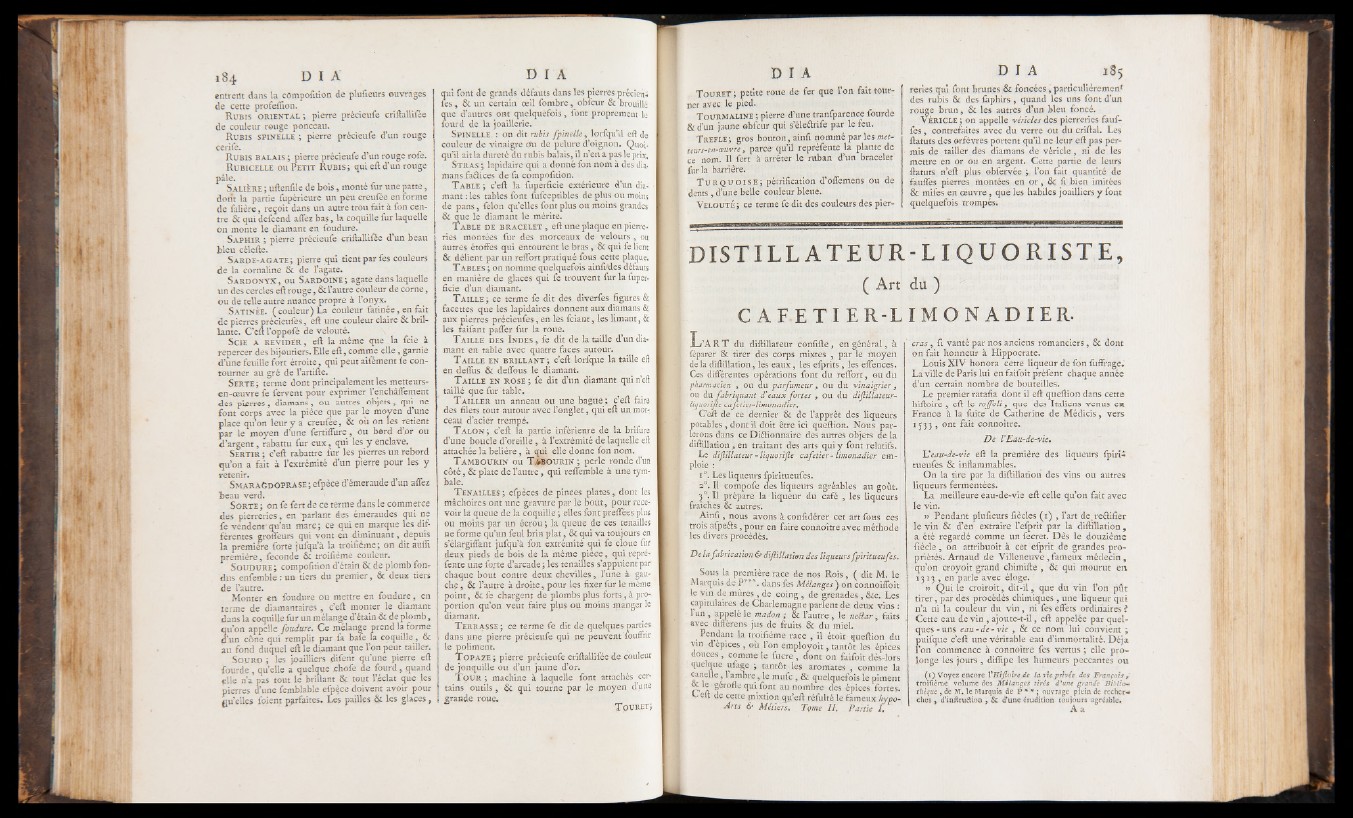

DISTILL ATEUR-LI QUORISTE,

( Art du )

C A F E T I E R - L IMO N A D I E R .

L ’A R T du diftillateur conlifte 3 en général, à

féparer & tirer des corps mixtes , par le moyen

de la diftillation, les eaux, les efprits , les effences.

Ces différentes opérations font du reffort, ou du

pharmacien , ou du parfumeur, ou du vinaigrier,

ou du fabriquant d’eaux fortes 3 ou du diftillateur-

liquorifte cafetier-limonadier.

C’eft de ce dernier & de l’apprêt des liqueurs

potables , dont il doit être ici queftion. Nous parlerons

dans ce Dictionnaire des autres objets de la

diftillation, en traitant des arts qui y font relatifs.

Le diftillateur - liquorifte cafetier - limonadier emploie

:

i°. Les liqueurs fpîritueufes.

a0. Il compofe des liqueurs agréables au goût.

3°. Il prépare la liqueur du café , les liqueurs

fraîches & autres".

Ainfi , nous avons à confidérer cet art fous ces

trois afpe&s , pour en faire connoître avec méthode

les divers procédés.

De la fabrication & diftillation des liqueurs fpîritueufes.

Sous la première race de nos Rois, ( dit M. le

Marquis de P***, dans fes Mélanges ) on connoiffoit

le vin de mures, de coing , de grenades , <kc. Les

capitulaires de Charlemagne parlent de deux vins :

1 un , ajmele le madon ; & l’autre , le neSlar, faits

avec différens jus de fruits & du miel.

. Pendant la troifieme race , il étoit queftion du

vin d’épices , où l’on employoit, tantôt les épices

douces , comme le fucre , dont on faifoit dès-lors

quelque ufage ; tantôt les aromates , comme la

^nelle, l’ambre , le mufc , & quelquefois le piment

■ J-, ® ëérofle qui font au nombre des épices fortes.

C eft de cette mixtion qii’eft réfulté le fameux hypo-

Arts & Métiers. Tçme II. Partie I,

cras, fi vanté par nos anciens romanciers, & dont

on fait honneur à Hippocrate.

Louis X IV honora cette liqueur de fon fuffrage.

La ville de Paris lui en faifoit préfent chaque année

d’un certain nombre de bouteilles.

Le premier ratafia dont il eft queftion dans cette

hiftoire, eft le rojfoli, que des Italiens venus en

France à la fuite de Catherine de Médicis, vers

1 y 3 3 , ont fait connoître.

De VEau-de-vie.

eau-de-vie eft la première des liqueurs fpiri-

tueufes & inflammables.

On la tire par la diftillation des vins ou autres

liqueurs fermentées.

La meilleure eau-de-vie eft celle qu’on fait avec

le vin.

» Pendant plufieurs fiècles (1) , l’art de. rectifier

le vin & d’en extraire l’efprit par la diftillation,

a été regardé comme un fecret. Dès le douzième

fiècle, on attribuoit à cet efprit de grandes propriétés.

Arnaud de Villeneuve , fameux médecin,

qu’on croyoit grand chimifte , & qui mourut en

1313 , en parle avec éloge. '

» Qui le croiroit, dit-il, que du vin l’on pût

tirer, par des procédés chimiques , une liqueur qui

n’a ni la couleur du v in , ni fes effets ordinaires ?

Cette eau de vin , ajoute-t-il, eft appelée par quelques

- uns eau -de- vie , & ce nom lui convient ;

puifque c’eft une véritable eau d’immortalité. Déjà

l’on commence à connoître fes vertus ; elle prolonge

les jours , difllpe les humeurs peccantes ou

(1) Voyez encore VHiftoire.de ta vie privée des François?

troifième volume des Mélanges tirés d'une grande Biblio-

thèque , de M. le Marquis de P * * ; ouvrage plein de recherches

, d’inftruftion , & d’une érudition toujours agréable.

A a