même champignon attaque aussi un grand nombre

d'autres plantes de familles très diverses, des plantes

d’ornement des jardins : Schii^anthus, Clarkia, Joubarbes

iSempervivLwi), CactéesICereus, Melocactiis), aussi bien

que le Sarrazin {Fagopyrum marginatum et tataricum]

et les semis de divers arbres forestiers autres que le

Hêtre, soit feuillus {Acerplatanoidesetpseudoplatanus),

soit résineux, Pins (Pinus sylvestris, Laricio, Strobus ,

Mélèze [L a rix Furopoea] et Sapin \Abies pectinata], et

de Bary a proposé de changer le nom de Phytophthora

F a g i en celui de Phytophthora omnivora (ih

Le mycélium de ce Phytophthora est formé de tubes

ramifiés qui, contrairement à ce que l’on voit d’ordinaire

dans les Péronosporées, sont divisés par des cloisons

transversales nombreuses. De taille assez variable, ils

rampent le long des cellules de leur plante nourricière et

y enfoncent de très nombreuses et très petites ampoules,

suçoirs à l’aide desquels le parasite tire sa nourriture

des cellules qu’il épuise et qu’il tue. Les grains de fécule

qu’elles contenaient disparaissent, puis la matière verte

s'altère à son tour et tout le tissu meurt.

Quand le Phytophthora a attaqué les parties souterraines

de la petite plante et l’a fait tomber mourante sur le

sol, le mycélium se développe au dehors sur la terre

humide. On peut, en plaçant une germination de Hêtre

mourante ou morte sur une plaque de verre trempant

dans l’eau, observer aisément non seulement le développement

du mycélium, mais encore la production des diverses

sortes de corps reproducteurs qu’il peut former au

dehors de la plante nourricière comme nous l’avons

vu pour le Pythium. Le Phytophthora peut de même

(i) De Bary, Z u r Kenntniss d e r Peronosporecn. Botan. Ze ifu n g , i8

1 ® 3 y et n® 3 8 .

produire ou des conidies germant par un tube, ou des

conidies à zoospores, ou des oeufs.

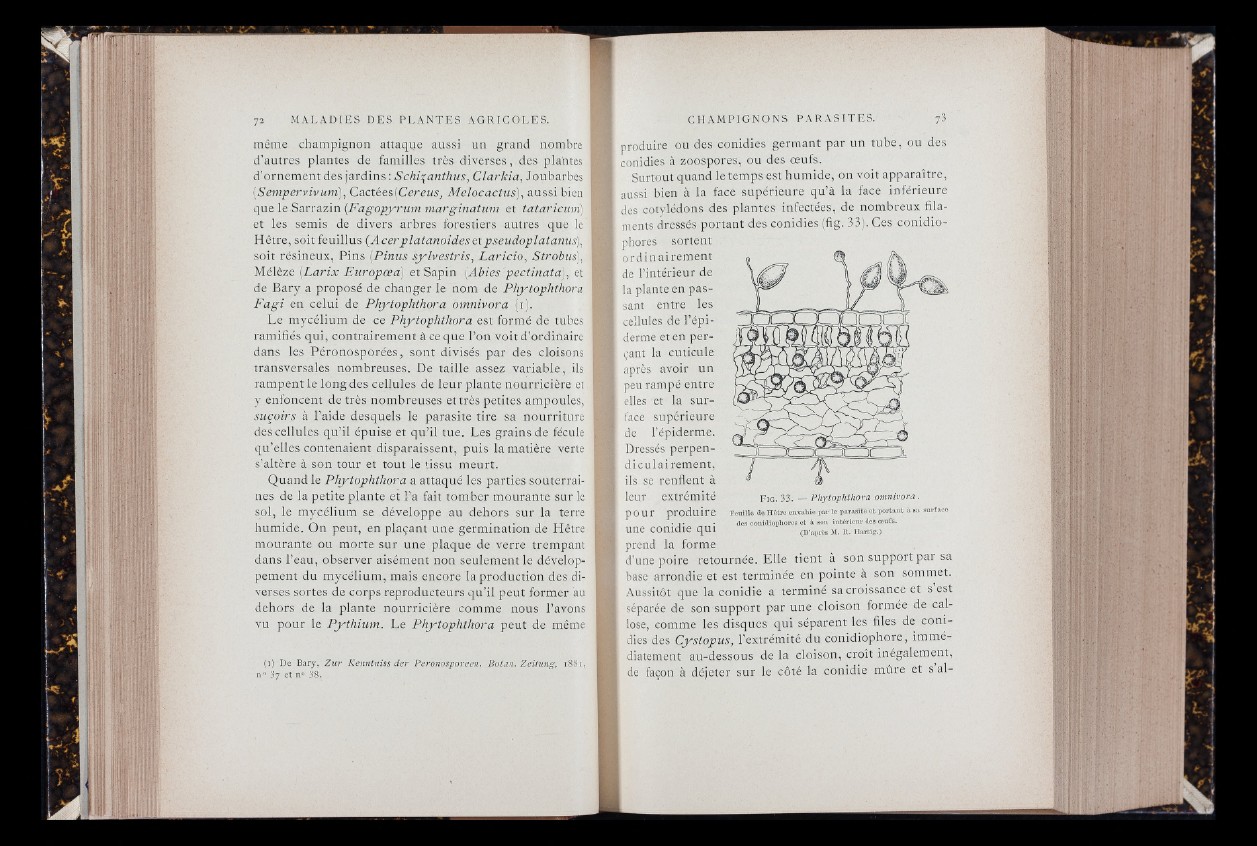

Surtout quand le temps est humide, on voit apparaître,

aussi bien à la face supérieure qu’à la face inférieure

des cotylédons des plantes infectées, de nombreux filaments

dressés portant des conidies (fig. 33). Ces conidiophores

sortent

ordinairement

de l’intérieur de

la plante en passant

entre les

cellules de l’épi-

derme et en perçant

la cuticule

après avoir un

peu rampé entre

elles et la surface

supérieure

de l’épiderme.

Dressés perpendiculairement,

ils se renflent à

leur extrémité

33. — P h y to p h th o ra om n iv o ra .

pour produire

Ifctiillc (lo TTôtrci enviiMo par le parasite et portant ii sa surCacc

une conidie qui

(les conidiophores et h son intérieur des oeufs.

(D'après M. 31. Hartig.)

prend la forme

d’une poire retournée. Elle tient à son support par sa

base arrondie et est terminée en pointe à son sommet.

Aussitôt que la conidie a terminé s a croissance et s est

séparée de son support par une cloison formée de callose,

comme les disques cqui séparent les files de conidies

des Cystopus, l’extrémité du conidiophore, immédiatement

au-dessous de la cloison, croît inégalement,

de façon à déjeter sur le côté la conidie mûre et s alFig.

. T f i ■ fi fi Si. C1 • Mr

Üf-ir

' L ii.

I l l :

îji f i , ' ,

,r:,Y f:

' Y

i '3