Les pycnides et les périthèces ne sont pas les seules

fructifications du. Didymosphaeria populina; il produit

encore au premier printemps des conidies libres à la

surface des feuilles des Peupliers.

Dans la première quinzaine de mai on voit, sur les

Peupliers malades, les jeunes feuilles, celles surtout qui

sont situées au voisinage des extrémités des pousses

tuées Tannée précédente et chargées à ce moment des

périthèces du Didymosphaeria populina, mûrs déjà depuis

quelque temps, noircir par places et se dessécher

en se ratatinant. L ’altération porte sur une partie plus

ou moins étendue des jeunes feuilles, surtout sur leur

extrémité et sur leurs bords.

Si on examine les places desséchées et noirâtres vers

le 1 5 mai, on les voit couvertes par un fin revêtement

d’aspect pulvérulent, d’un jaune clair, léger comme la

pruine des fruits; puis il devient plus épais et prend peu

à peu une couleur olive foncé. Au microscope, cette

sorte de dépôt pulvérulent se montre formé de conidies

fusiformes, qui à maturité sont divisées en trois compartiments

par deux cloisons transversales et ont une

paroi brune.

Le mycélium, qui a envahi le parenchyme de la feuille

dans les places où sont les taches, s’amasse et se condense

dans l’épiderme qu’il détruit et où il forme une

lame de stroma que recouvre la cuticule, seul reste de

la couche épidermique. Les conidies naissent de la surface

de ce stroma sur toute Tétendue des taches mortes,

tant à la face supérieure de la feuille qu’à l’inférieure.

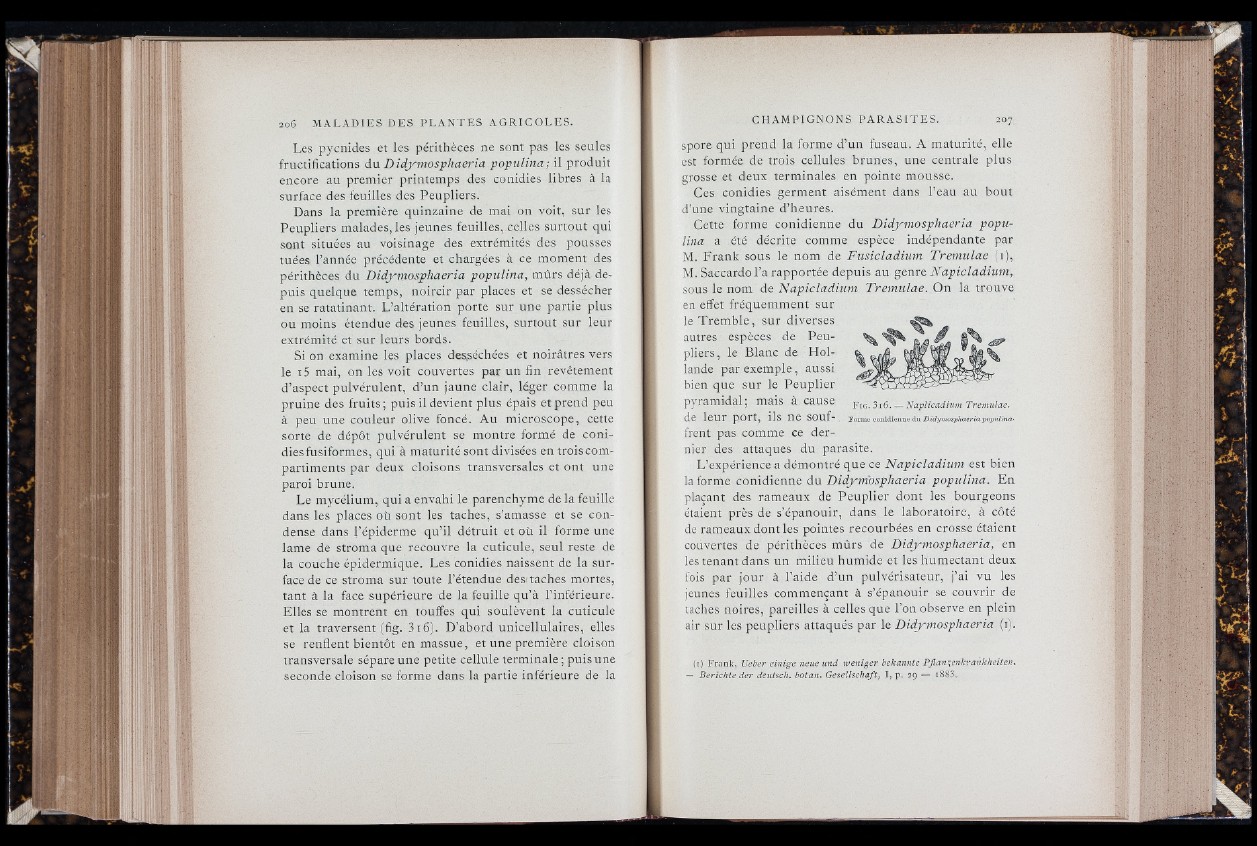

Elles se montrent en touffes qui soulèvent la cuticule

et la traversent (fig. 3 i 6). D’abord unicellulaires, elles

se renflent bientôt en massue, et une première cloison

transversale sépare une petite cellule terminale; puis une

seconde cloison se forme dans la partie inférieure de la

spore qui prend la forme d’un fuseau. A maturité, elle

est formée de trois cellules brunes, une centrale plus

grosse et deux terminales en pointe mousse.

Ces conidies germent aisément dans Teau au bout

d’une vingtaine d’heures.

Cette forme conidienne du Didymosphaeria populina

a été décrite comme espèce indépendante par

M. Frank sous le nom de Fusicladium Tremulae (i),

M. Saccardo Ta rapportée depuis au gerne JSiapicladium,

sous le nom de Napicladium Tremulae. On la trouve

en effet fréquemment sur

le Tremble, sur diverses

autres espèces de Peupliers,

le Blanc de Hollande

par exemple, aussi

bien que sur le Peuplier

pyramidal; mais à cause

de leur port, ils ne souffrent

F i g . 3 i 6 . — N ap licadiiim Trcmiilae.

Forme coiiidicnnc du Diâymosÿhacriapopulina.’

pas comme ce dernier

des attaques du parasite.

L ’expérience a démontré que ce Napicladium est bien

la forme conidienne du Didymosphaeria populina. En

plaçant des rameaux de Peuplier dont les bourgeons

étaient près de s’épanouir, dans le laboratoire, à côté

de rameaux dont les pointes recourbées en crosse étaient

couvertes de périthèces mûrs de Didymosphaeria, en

les tenant dans un milieu humide et les humectant deux

fois par jour à Taide d’un pulvérisateur, j’ai vu les

jeunes feuilles commençant à s’épanouir se couvrir de

taches noires, pareilles à celles que Ton observe en plein

air sur les peupliers attaqués par le Didymosphaeria (i).

(1) Frank, Ueber einig e neue nnd w en ig e r bekannte Pßanzenkrankheiteu,

— B erichte der dentsch, botan. Gesellschaft, I, p. 29 — i 88 3 .