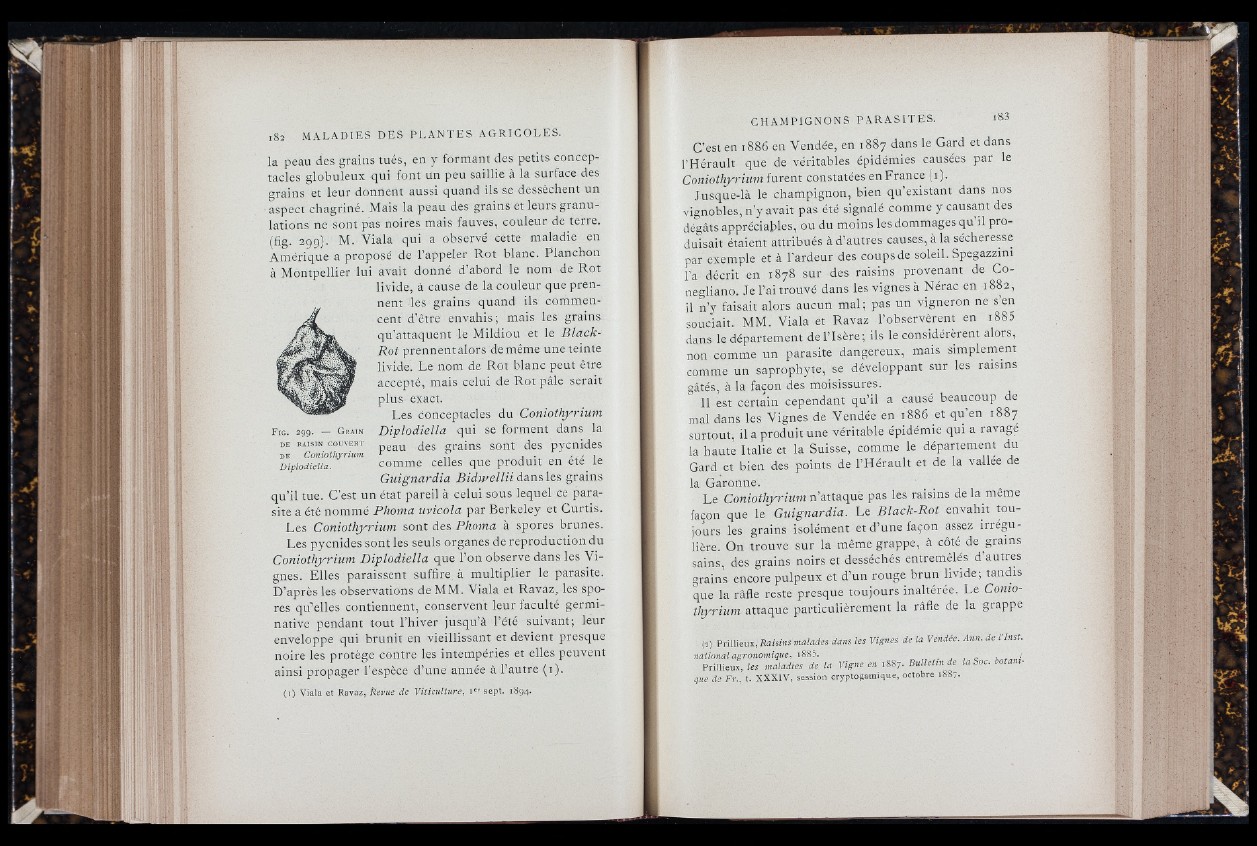

la peau des grains tués, en y formant des petits conceptacles

globuleux qui font un peu saillie à la surface des

grains et leur donnent aussi quand ils se dessèchent un

aspect chagriné. Mais la peau des grains et leurs granulations

ne sont pas noires mais fauves, couleur de terre,

(fig. 299). M. Viala qui a observé cette maladie en

Amérique a proposé de l’appeler Rot blanc. Planchón

à Montpellier lui avait donné d’abord le nom de Rot

livide, à cause de la couleur que prennent

les grains quand ils commencent

d’être envahis; mais les grains

qu’attaquent le Mildiou et le B la c k -

R o t prennentalors de même une teinte

livide. Le nom de Rot blanc peut être

accepté, mais celui de Rot pâle serait

plus exact.

Les conceptacles du Coniothyrium

D ip lo d ie lla qui se forment dans la

peau des grains sont des pycnides

comme celles que produit en été le

C u ig n a rd ia B id w e l li i àansles grains

F i g . 2 9 9 . — G r a in

DE R A IS IN COU VERT

DE Coniothyrium

Diplodiella.

qu’il tue. C’est un état pareil à celui sous lequel ce parasite

a été nommé Phoma uvicola par Berkeley et Gurtis.

Les Coniothyrium sont des Phoma à spores brunes.

Les pycnides sont les seuls organes de reproduction du

Coniothyrium D ip lo d ie lla que l’on observe dans les Vignes.

Elles paraissent suffire à multiplier le parasite.

D’après les observations de MM. Viala et Ravaz, les spores

qu’ elles contiennent, conservent leur faculté germinative

pendant tout l’hiver jusqu’à l’été suivant; leur

enveloppe qui brunit en vieillissant et devient presque

noire les protège contre les intempéries et elles peuvent

ainsi propager l’espèce d’une année à l’autre (i).

( i ) V ia la e t R a v a z , Revue de Viticulture, i " ' s e p t . 1894.

C’est en 1 886 en Vendée, en 1 887 dans le Gard et dans

l’Hérault que de véritables épidémies causées par le

Coniothyrium furent constatées en France (i).

Jusque-là le champignon, bien qu’ existant dans nos

vignobles, n’y avait pas été signalé comme y causant des

dégâts appréciables, ou du moins les dommages qu’il produisait

étaient attribués à d’autres causes, à la sécheresse

par exemple et à l’ardeur des coups de soleil. Spegazzini

l’a décrit en 1878 sur des raisins provenant de Co-

negliano. Je l’ai trouvé dans les vignes à Nérac en 1882,

il n’y faisait alors aucun mal; pas un vigneron ne s en

souciait. MM. Viala et Ravaz l’observèrent en i 885

dans le département de l’ Isère; ils le considérèrent alors,

non comme un parasite dangereux, mais simplement

comme un saprophyte, se développant sur les raisins

gâtés, à la façon des moisissures.

Il est certain cependant qu’il a causé beaucoup de

mal dans les Vignes de Vendée en 1886 et qu en 1887

surtout, il a produit une véritable épidémie qui a ravagé

la haute Italie et la Suisse, comme le département du

Gard et bien des points de l’Hérault et de la vallee de

la Garonne.

Le Co«zoi/y-rzMmn’attaque pas les raisins delà même

façon que le C u ig n a rd ia . Le B la c k -R o t envahit rou-

jours les grains isolément et d’une façon assez irrégulière.

On trouve sur la même grappe, à côté de grains

sains, des grains noirs et desséchés entremêlés d’autres

grains encore pulpeux et d’un rouge brun livide; tandis

que la râfle reste presque toujours inaltérée. Le Coniothyrium

attaque particulièrement la râfie de la grappe

(2) P r i l i i e u x , Raisins malades dans les Vignes de la Vendée. Ann. de l'bist.

national agronomique, i 885. . . , , c t.

P r i l i i e u x , les maladies de la Vigne en 1 8 8 7 . Bulletin de la Soc. botanique

de Fr., t . X X X IV , s e s s io n c r y p to g a m iq u e , o c to b r e 1 8 8 7 .