te

4 jours par une température de 35° à 3o°, en donnant

naissance à un filament de germination qui se ramifie (i )

et produit le mycélium floconneux blanc.

On observe rarement ces conidies dans la nature. Les

plantes tuées par le Dematophora sont le plus souvent

arrachées avant qu’elles aient pu se produire.

Ce sont les seules fructifications du Dematophora necatrix

qui aient été observées par M. Rob. Hartig;

mais depuis, M. Viala qui a conservé^ longtemps en

observation dans son laboratoire de l’École d’agriculture

de Montpellier des vignes tuées par le Dematophora

a vu s’y développer, au bout de 8 années, des pycnides

et des périthèces qu’il a décrits comme formes

ultimes de fructification du Dematophora necatrix.

D’après ses descriptions, les pycnides se produisent à

l ’intérieur des sclérotes qui se sont formés à l’intérieur

de l’écorce. La condition de leur apparition est la diminution

de l ’humidité du milieu, tandis que la température

reste entre 8° et i 5° au plus. Dans la plupart

des cas observés les pycnides se sont formées de 4 à '

7 mois après la formation des sclérotes. En général il

se produit une seule pycnide dans chaque sclérote.

Leur enveloppe est d'un noir très foncé; elles sont

globuleuses et d’après les observations de M. Viala

dépourvues d’ostiole et entièrement closes.

■ La cavité de ces pycnides est tapissée de toutes parts

par un tissu délicat portant des supports courts et assez

larges, au sommet desquels s’insèrent des spores oblongues

tantôt simples, tantôt divisées par une ou deux

cloisons.

Les périthèces que seul jusqu’ici M. Viala a pu aussi

voir et figurer, naissent d’après son observation au bas

(i) Viala, Monographie du P o u rr id ié , pL I I I , f. 20.

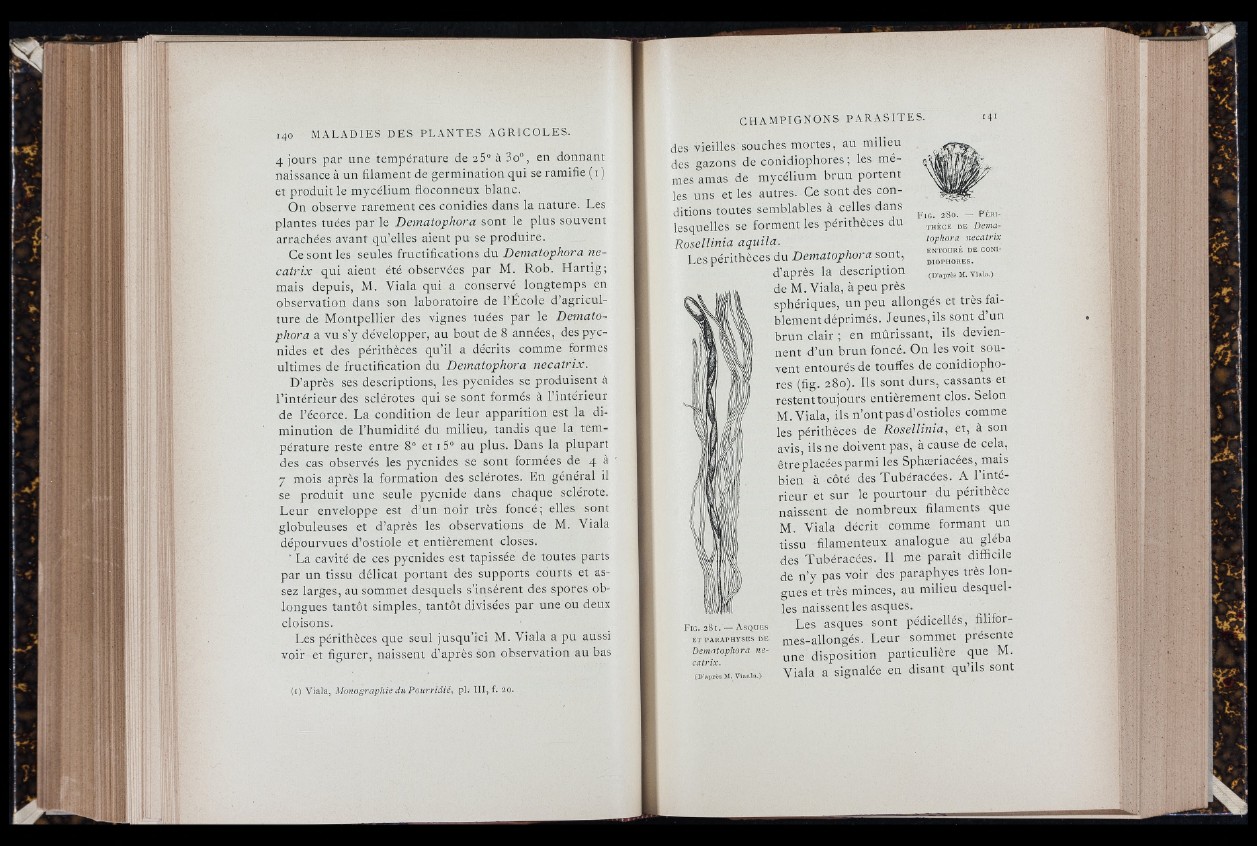

F ig . 2 8 0 . — P É R IT

H È C E DE Dematophora

necatrix

EN TO U R É DE CONID

IO PH O RE S .

(D’après M. Viala.)

des vieilles souches mortes, au milieu

des gazons de conidiophores ; les mêmes

amas de mycélium brun portent

les uns et les autres. Ce sont des conditions

toutes semblables à celles dans

lesquelles se forment les périthèces du

Rosellinia aquila.

Les périthèces du Dematophora sont,

d’après la description

de M. Viala, à peu près

sphériques, un peu allongés et très faiblement

déprimés. Jeunes, ils sont d un

brun clair ; en mûrissant, ils deviennent

d’un brun foncé. On les voit souvent

entourés de touffes de conidiophores

(fig. 280). Ils sont durs, cassants et

restenttoujours entièrement clos. Selon

M. Viala, ils n’ont pas d’ostioles comme

les périthèces de Rosellinia, et, à son

avis, ils ne doivent pas, à cause de cela,

être placées parmi les Sphæriacées, mais

bien à côté des Tubéracées. A l’intérieur

et sur le pourtour du périthèce

naissent de nombreux filaments que

M. Viala décrit comme formant un

tissu filamenteux analogue au gfoba

des Tubéracées. Il me paraît difficile

de n’y pas voir des paraphyes très longues

et très minces, au milieu desquel-

WPII les naissent les asques.

F , c, . 2 8 . . - xVs q u e s Les asques sont pédicellés, fiüfor-

ET PARAPHÏSES DE mcs-allongés. Leur sommet présente

Dematophora ne- disposition particulière que M.

T#M.yre.ia.) Viala a signalée en disant qu’ils sont

R i'® '!'