plus seulement dans les serres, mais dans les vignes de

Suresnes et çà et là dans les jardins sur les treilles.

En 1849, les raisins étaient malades dans tous les environs

de Paris et en i 85o on signalait la maladie nouvelle

dans le Bordelais, à Lunel, en Espagne et en Italie.

En 1 85 I , elle était répandue non seulement dans toute

la France, ITtalie et l’Espagne, mais en Suisse et en Hongrie

et sur les bords de la Méditerranée, en Grèce, en

Syrie, dans l’Asie Mineure et l’Algérie. D’année en

année, de i 8 5 i à 1854 le mal augmentait d'intensité,

détruisant les raisins plus ou moins complètement et

causant bien souvent la perte presque totale de la récolte.

Des viticulteurs découragés arrachaient leurs v ignes

dans les vignobles les plus renommés comme ceux

"de Sauternes et "les remplaçaient par des cultures moins

coûteuses et donnant des produits. Les ruines se multipliaient,

la panique était générale.

Heureusement des expériences faites dès i 8 5 o dans

le potager du château de Versailles par M. Duchartre,

professeur à l’ Institut agronomique qui venait d’ên-e créé,

lui avaient permis d’affirmer que l’on pouvait trouver

dans la fleur de soufre répandue sur les Vignes un

remède efficace contre la maladie causée par l’Oidium ( i ).

Mais il fallut des années avant que cette précieuse dé

couverte accueillie d’abord avec incrédulité, fût contrôlée

et appliquée, d’abord par les horticulteuis sur les

treilles, puis enfin en plein vignoble, et ce n’est guere

qu’à partir de iSSy que le soufrage fut employé dans

les vignobles du Midi, grâce aux excellentes publications

et à l’active propagande de M. Henri Marès (3).

(1) Duch a r t r e , Rapport sur le moyen de combattre le Champignon qui attaque

les Vignes. [Moniteur univ ersel du 9 sept. i 85o; Annales agronomiques,

cahier de février i 8 5 i , p. 17 3 ). .

(2) H. Marès, Mémoire sur la Ma la die d e là Vigne . (Société agr. de 1 Hérau

lt, i 856).

Depuis ce moment le mal a toujours été en décroissant

et aujourd’hui il a cessé d’être bien redoutable. Tous

les viticulteurs savent qu’ils ont un remède assuré pour

détruire Y Oidium et il n’y a que dans les années exceptionnellement

défavorables que les traitements sont insuffisants

pour en arrêter le développement.

On reconnaît la présence de V Oidium sur les Vignes

à ce que les feuilles et toutes les parties vertes sont

couvertes d’un léger revêtement grisâtre terne qui exhale

une odeur caractéristique de moisi.

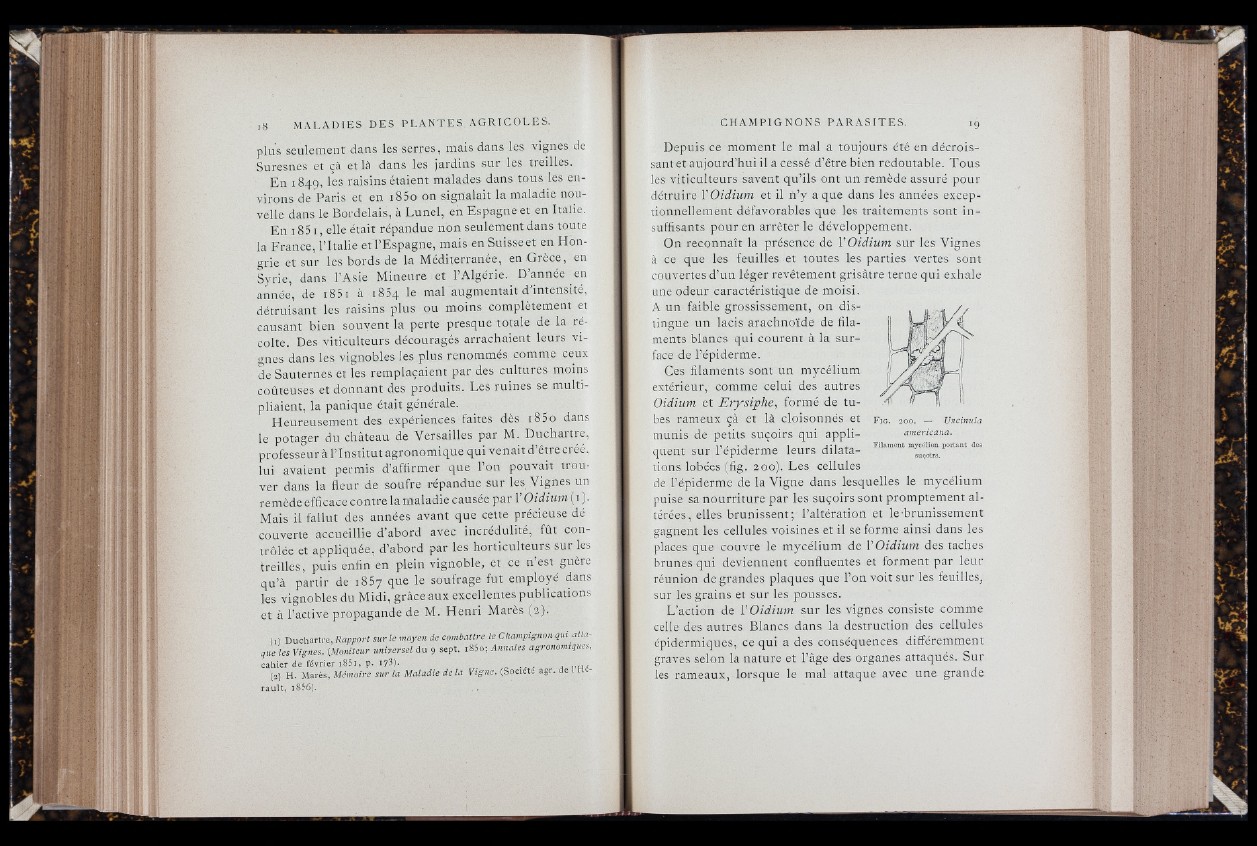

A un faible grossissement, on distingue

un lacis arachnoïde de filaments

blancs qui courent à la surface

de l’épiderme.

Ces filaments sont un mycélium

extérieur, comme celui des autres

Oidium et Ery siphe , formé de tubes

rameux çà et là cloisonnés et

munis de petits suçoirs qui appliquent

sur l’épiderme leurs dilatations

lobées (fig. 200). Les cellules

F ig . 200. — Uncinula

amei'icana.

Filament mycélien portant des

suçoirs.

de l’épiderme de la Vigne dans lesquelles le mycélium

puise sa nourriture par les suçoirs sont promptement altérées,

elles brunissent; l’altération et le'brunissement

gagnent les cellules voisines et il se forme ainsi dans les

places que couvre le mycélium de VOidium des taches

brunes qui deviennent confluentes et forment par leur

réunion de grandes plaques que l’on voit sur les feuilles,

sur les grains et sur les pousses.

L ’action de ï Oidium sur les vignes consiste comme

celle des autres Blancs dans la destruction des cellules

épidermiques, ce qui a des conséquences différemment

graves selon la nature et l’âge des organes attaqués. Sur

les rameaux, lorsque le mal attaque avec une grande