jaune ,pâle et toute la chair de l’oignon se change en

une matière pultacée et blanchâtre, la décomposition

gagnant rapidement de l’extérieur à l’intérieur à mesure

que les filaments du mycélium pénètrent plus

avant. A l’intérieur du bulbe ces filaments restent toujours

incolores et peu ramifiés.

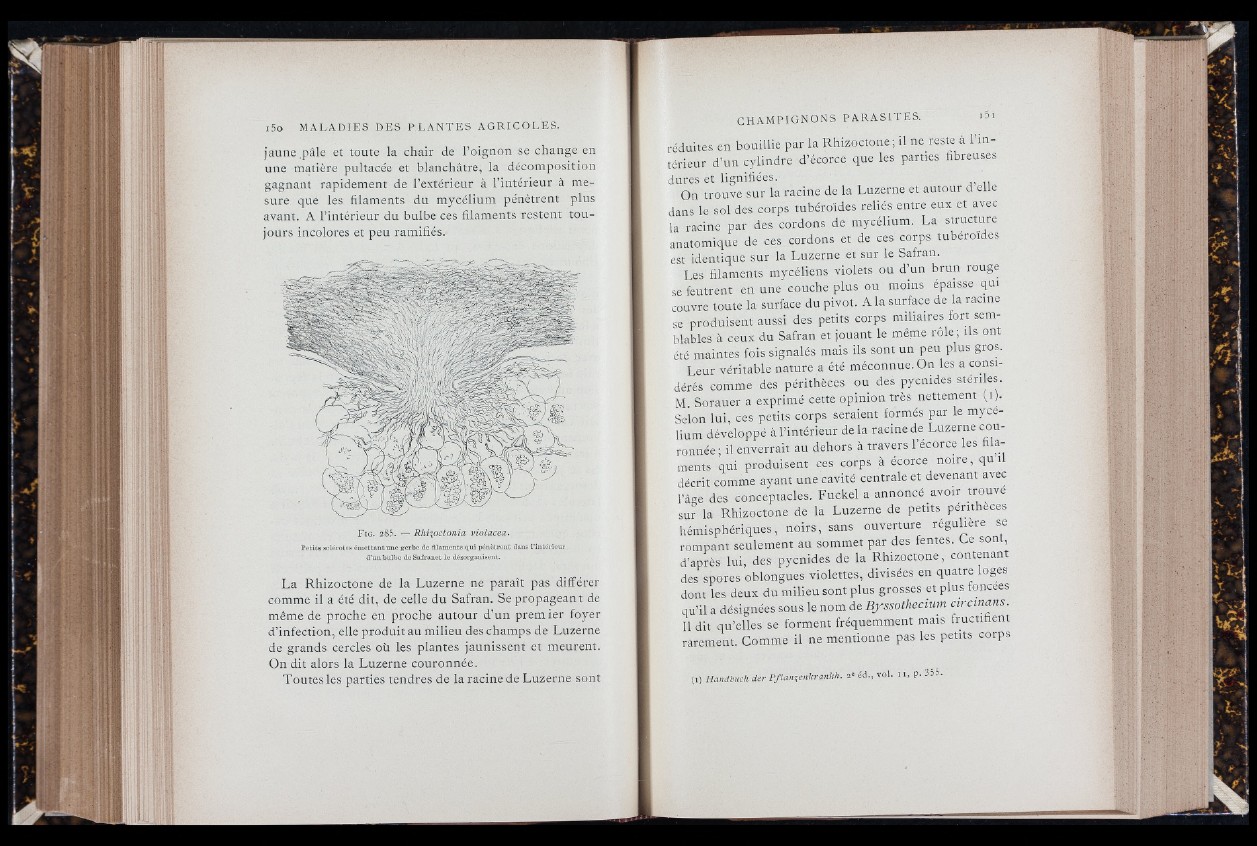

F ig . 2 8 5 . — Rhizoctonia violacea.

Petits sclérotes émettant une gerbe de filaments qui pénètrent dans l ’intérieur

d'un bulbe deSafranct le désorganisent.

La Rhizoctone de la Luzerne ne paraît pas différer

comme il a été dit, de celle du Safran. Se propageant de

même de proche en proche autour d’un premier foyer

d’infection, elle produit au milieu des champs de Luzerne

de grands cercles où les plantes jaunissent et meurent.

On dit alors la Luzerne couronnée.

Toutesles parties tendres de la racine de Luzerne sont

ü

réduites en bouillie par la Rhizoctone ; il ne reste a 1 intérieur

d’un cylindre d’écorce que les parties fibreuses

dures et lignifiées.

On trouve sur la racine de la Luzerne et autour d elle

dans le sol des corps tubéroïdes reliés entre eux et avec

la racine par des cordons de mycélium. La structure

anatomique de ces cordons et de ces corps tubéroïdes

est identique sur la Luzerne et sur le Safran.

Les filaments mycéliens violets ou d’un brun rouge

se feutrent en une couche plus ou moins epaisse qui

couvre toute la surface du pivot. A la surface de la racine

se produisent aussi des petits corps miliaires fort semblables

à ceux du Safran et jouant le mêpae rôle; ils ont

été maintes fois signalés mais ils sont un peu plus gros.

Leur véritable nature a été méconnue. On les a considérés

comme des périthèces ou des pycnides stériles

M. Sorauer a exprimé cette opinion très nettement (i).

Selon lui, ces petits corps seraient formés par le mycélium

développé à l’intérieur de la racine de Luzerne couronnée;

il enverrait au dehors à travers l’écorce les hla-

ments qui produisent ces corps à écorce noire, qu il

décrit comme ayant une cavité centrale et devenant avec

l’âge des conceptacles. Fuckel a annoncé avoir trouve

sur la Rhizoctone de la Luzerne de petits péritheces

hémisphériques, noirs, sans ouverture réguhere se

rompant seulement au sommet par des fentes. Ce sont,

d’après lui, des pycnides de la Rhizoctone, contenant

des spores oblongues violettes, divisées en quatre loges

dont les deux du milieu sont plus grosses et plus foncées

qu’il a désignées sous le nom de Byssothecium circinans.

Il dit qu’elles se forment fréquemment mais fructihent

rarement. Comme il ne mentionne pas les petits corps

(I) Handbuch der Pßaiizenkrankh. 2' é d . , v o l . 11, p . 3 d 2.