' : y |

i! i3,| ;

i G Y '

blanche qui s’amasse sous l’épidcrme et le soulève en

cloque.

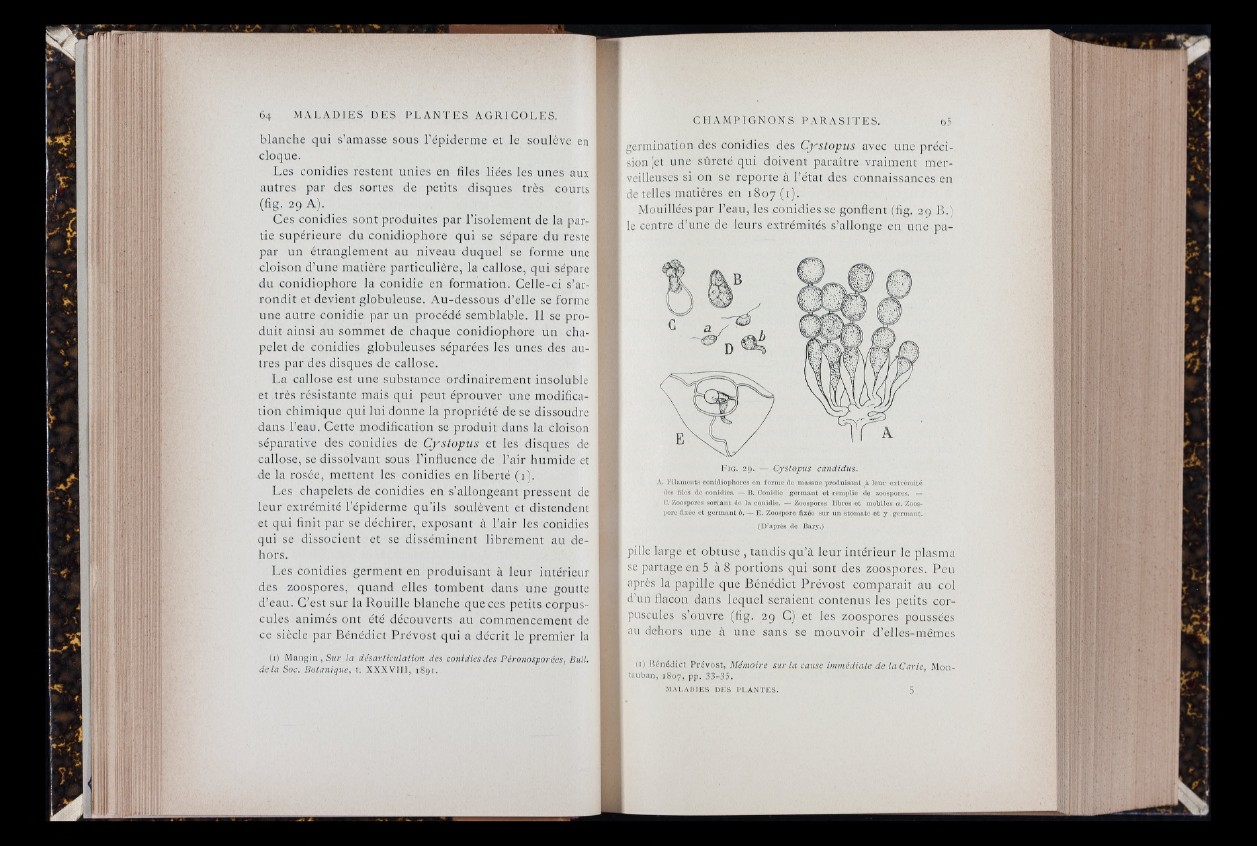

Les conidies restent unies en lilcs liées les unes aux

autres par des sortes de petits disques très couris

(flg. 29 A).

Ces conidies sont produites par l’isolement de la partie

supérieure du conidiophore qui sc sépare du reste

par un étranglement au niveau duquel sc forme une

cloison d’une matière particulière, la callose, qui sépare

du conidiophore la conidie en formation. Celle-ci s’arrondit

et devient globuleuse. Au-dessous d’elle se forme

une autre conidie |)ar un procédé semblable. 11 sc produit

ainsi au sommet de chaque conidiophore un chapelet

de conidies globuleuses séparées les unes des autres

par des disques de callose.

La callose est une substance ordinairement insoluble

et très résistante mais qui peut éprouver une modilica-

lion chimique qui lui donne la propriété de sc dissoudre

dans l’eau. Cette modification se produit dans la cloison

séparativc des conidies de Cystopus et les disques de

callose, se dissolvant sous l’inllucnce de l’air humide et

de la rosée, mettent les conidies en liberté (i).

Les chapelets de conidies en s’allongeant pressent de

leur extrémité l’épidcrme qu'ils soulèvent et distendent

Cl qui finit par se déchirer, exposant à l’air les conidies

qui sc dissocient et se disséminent librement au dehors.

Les conidies germent en produisant à leur intérieur

des zoospores, quand elles tombent dans une goutte

d’eau. C ’est sur la Rouille blanche que ces petits corpuscules

animés ont été découverts au commencement de

ce siècle par Béncdicl l^’rcvost qui a décrit le premier la

(1) Manf-iii, Siii* /a ciésartiailaLUm des conidies des Péronosporées, Bull,

d e là Soc. Botanique, t. X X X V 11.1, i8 y i .

germination des conidies des Cystopus avec une précision

(cl une sûreté qui doivent paraître vraiment merveilleuses

si on sc reporte à l ’état des connaissances en

de telles matières en 1807 (i).

Mouillées par l’eau, les conidies sc gonflent (flg. 29 B.)

le centre d’une de leurs extrémités s’allonge eu une pal'’

iG. 2(j. -• Cystopus candidus.

A. cuukli()|)lior<!H nu l'ovino do iuivksuo p r o d u lH iu iy it lo u f o x lr n n iit è

doH liluH du c.onidioH. .IL l.’o iiiilio g o rm iii it u t vn n iiillo tlo /.oos])oroH. —

C. /-oowpovuH HorfauL du ]a uoiiidlc. — ZixmpovoK libros ot mobiloH a . Z008-

poi'ü lixuu ut K<!fmiint b. — (lî. Zoot-inn-o ilx6o 8ur un sLouintu oL y gnriiiaiit.

I l ) ’apvù8 do (Bary.)

pille large et obtuse , tandis qu’à leur intérieur le plasma

se partage en 5 à 8 portions qui sont des zoospores. Peu

après la papille que Béncdicl Prévost comparait au col

d’un llacon dans lequel seraient contenus les petits corpuscules

s’ouvrc (iig. 29 C) et les zoospores poussées

au dehors une à une sans sc mouvoir d’ellcs-mémcs

(1) Bcnédic t P r é v o s t , Mémoire sur la cause immédiate de la C a r ic , M o n -

liuibiin, pp. 3 3 -3 5 .

M. îL A O L E S D K S 1‘L A N T K S . 5