lì - te l I;

A m

K " tei

pM /ri i ì

isri- , : r ;

IJSphærotheca

pannosa

Blanc du Rosier et du Pêcher.

Syn. : Alphitomorpha pannosa Wallr. — E ry s ib e pannosa Lk.

E ry s ip h e pannosa Duby. - Oidium leucoconium Desm.

Le Sphaerotheca produit le Blanc du Rosier qui re

montre si souvent dans les jardins couvrant d’un épais

revêtement feutré les jeunes

pousses et les boutons des

fleurs qu’il déforme et empêche

de s’épanouir. Il attaque

aussi fréquemment les Pêchers

et étend son feutrage blanc et

pulvérulent sur toute la surface

des jeunes fruits dont il

arrête la croissance. Souvent

il détruit ainsi la récolte entière.

Le mycélium du Sphaerotheca

pannosa produit en quantité

des fructifications d’Of-

dium. Elles ont été décrites

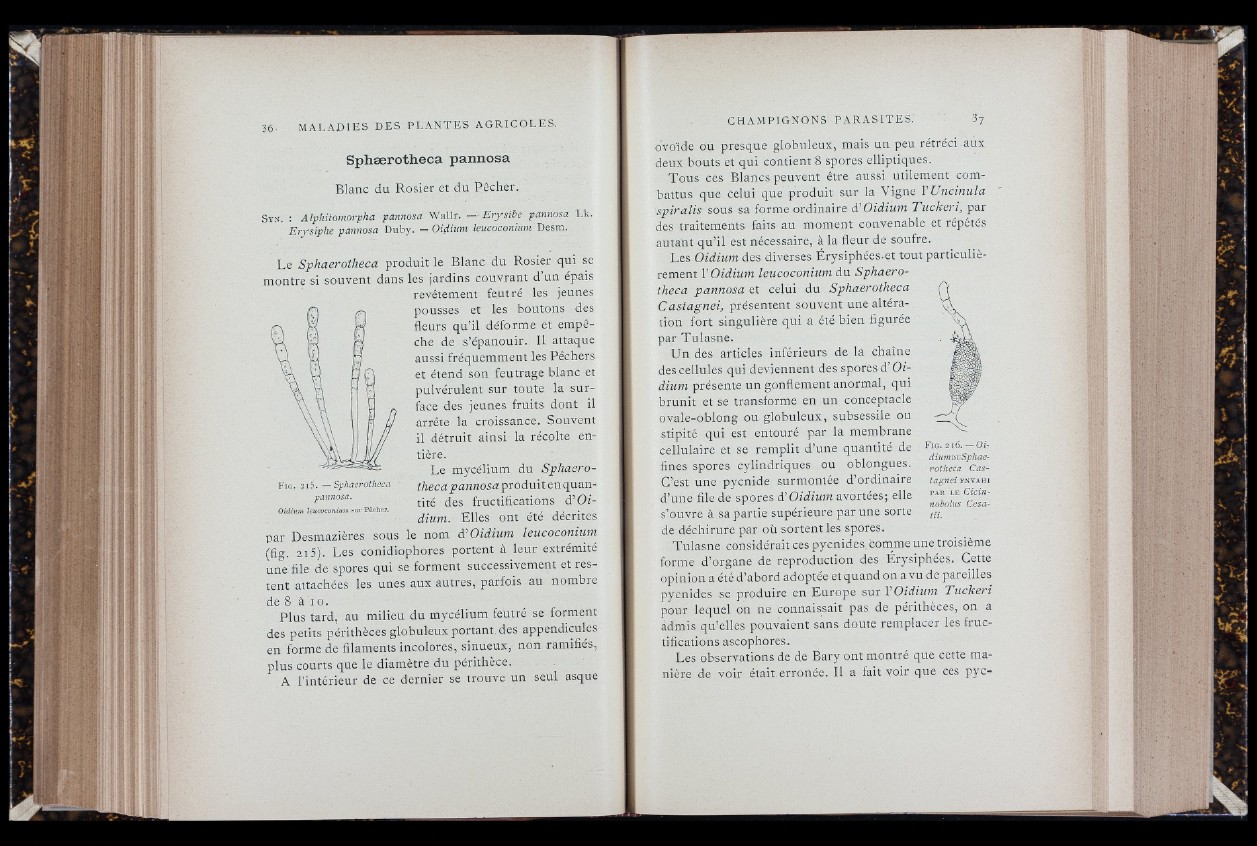

Fiu. 2 1 5. — Sphaerotheca

pannosa.

Oidium leucoconium s u r P ê c h e r .

par Desmazières sous le nom à'Oidium ieucoconium

(fig. 2 1 5). Les conidiophores portent à leur extrémité

une file de spores qui se forment successivement et restent

attachées les unes aux autres, parfois au nombre

de 8 à Io .

Plus tard, au milieu du mycélium feutré se forment

des petits périthèces globuleux portant des appendicules

en forme de filaments incolores, sinueux, non ramifiés,

plus courts que le diamètre du périthèce.

A l’intérieur de ce dernier se trouve un seul asque

ovo'ide ou presque globuleux, mais un peu rétréci aux

deux bouts et qui contient 8 spores elliptiques.

Tous ces Blancs peuvent être aussi utilement combattus

que celui que produit sur la Vigne l'Uncinuia

spiraiis sous sa forme ordinaire à'Oidium Tuckeri, par

des traitements faits au moment convenable et répétés

autant qu’il est nécessaire, à la fleur de soufre.

Les Oidium des diverses Érysiphées-et tout particulièrement

y Oidium ieucoconium à u Sphaerotheca

pannosa et celui du Sphaerotheca

Castagnei, présentent souvent une altération

fort singulière qui a été bien figurée

par Tulasne.

Un des articles inférieurs de la chaîne

des cellules qui deviennent des spores d’ 01-

dium présente un gonflement anormal, qui

brunit et se transforme en un conceptacle

ovale-oblong ou globuleux, subsessile ou

stipité qui est entouré par la membrane

cellulaire et se remplit d’une quantité de

fines spores cylindriques ou oblongues.

C’est une pycnide surmontée d’ordinaire

d’une file de spores à'Oidium avortées; elle

s’ouvre à sa partie supérieure par une sorte

de déchirure par où sortent les spores.

Tulasne considérait ces pycnides comme une troisième

forme d’organe de reproduction des Érysiphées. Cette

opinion a été d’abord adoptée et quand on a vu de pareilles

pycnides se produire en Europe sur V Oidium Tuckeri

pour lequel on ne connaissait pas de périthèces, on a

admis qu’elles pouvaient sans doute remplacer les fructifications

ascophores.

F i g . 2 1 6 . — Oi-

diiuuYiV,Sphae'

rothcca Castagne

i E'.NV.AHl

P A R L E Cicin-

nobolus Cesata.

Les observations de de Bary ont montré que cette manière

de voir était.erronée. Il a fait voir que ces pyc-

A'ùr r0i t3e. /ri"'

0 . 0 0

À-'L- /T

k ; ® : - ;

,, f

l ï t e k

.tei

'•É !

¡0 0 0 ! rivi

:B ; | : i t e . ï

tefeikl-terei

0M:00.i

ri te

ite.