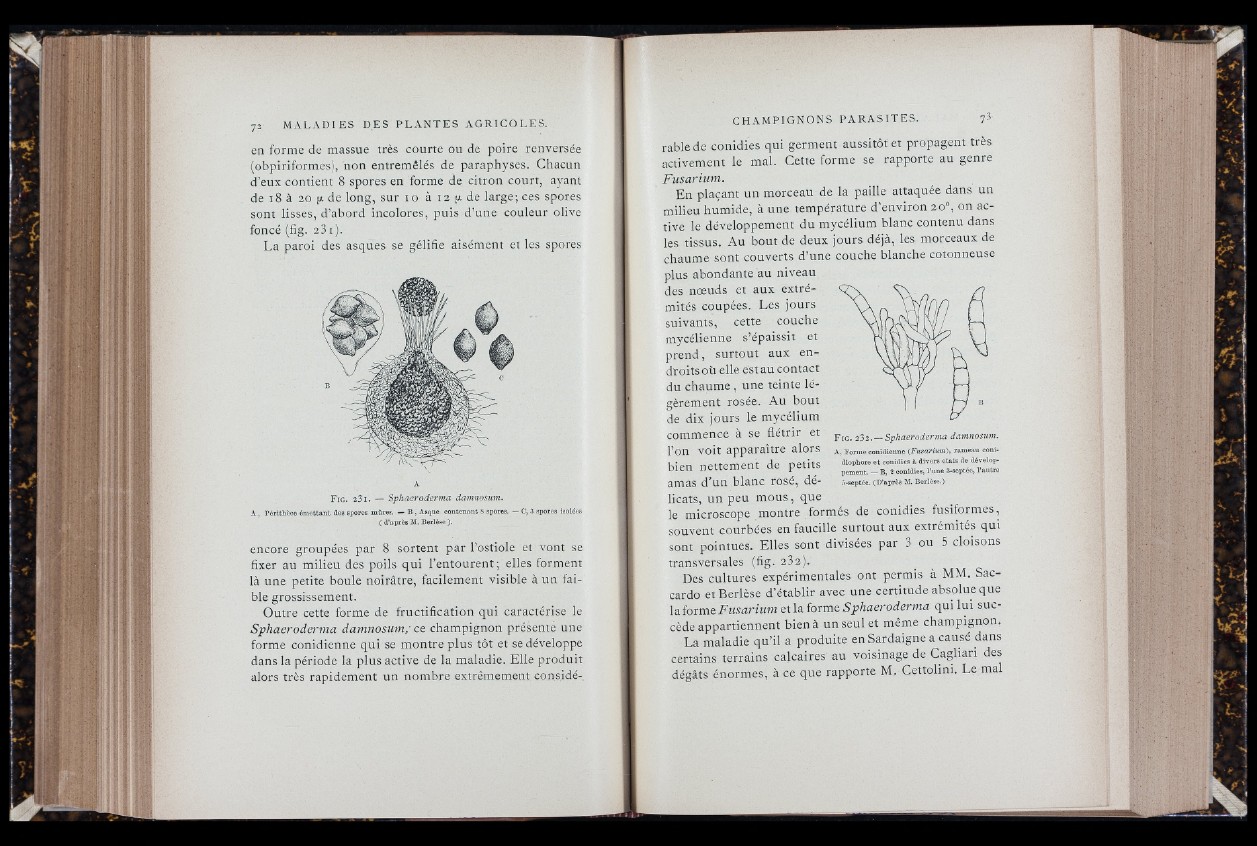

en forme de massue très courte ou de poire renversée

(obpiriformes), non entremêlés de paraphyses. Chacun

d’eux contient 8 spores en forme de citron court, ayant

de i8 à 20 ¡X de long, sur lo à 12 ¡x de large; ces spores

sont lisses, d’abord incolores, puis d’une couleur olive

foncé (fig. 2 3 1).

La paroi des asques se gélifie aisément et les spores

F ig . 2 3 i . — Sphaci'oderma damnosum.

Périthèce émettant des spores mûres. — B , Asque contenant 8 spores. — C, 3 spores

( d’après M. Berlèse ).

encore groupées par 8 sortent par l ’ostiole et vont se

fixer au milieu des poils qui l ’entourent; elles forment

là une petite boule noirâtre, facilement visible à un faible

grossissement.

Outre cette forme de fructification qui caractérise le

Sphaeroderma damnosum/ ce champignon présente une

forme conidienne qui se montre plus tôt et se développe

dans la période la plus active de la maladie. Elle produit

alors très rapidement un nombre extrêmement considérablede

conidies qui germent aussitôt et propagent très

activement le mal. Cette forme se rapporte au genre

Fitsarium.

En plaçant un morceau de la paille attaquée dans un

milieu humide, à une température d'environ 20“, on active

le développement du mycélium blanc contenu dans

les tissus. Au bout de deux jours déjà, les morceaux de

chaume sont couverts d’une couche blanche cotonneuse

plus abondante au niveau

des noeuds et aux extrémités

coupées. Les jours

suivants, cette couche

mycélienne s’épaissit et

prend, surtout aux endroits

où elle est au contact

du chaume , une teinte légèrement

rosée. Au bout

de dix jours le mycélium

commence à se flétrir et

l’on voit apparaître alors

bien nettement de petits

amas d’un blanc rosé, délicats,

un peu mous, que

F i g . 2 32. — Sphaei'oderma damnosum.

A, Forme conidieune rameau conidiophore

e t conidies à divers états de développement.

— B,2 conidies, l ’une 3-septée, l’autre

(D’après M. Berlèse.)

le microscope montre formés de conidies fusiformes,

souvent courbées en faucille surtout aux extrémités qui

sont pointues. Elles sont divisées par 3 ou 5 cloisons

transversales (fig. 232).

Des cultures expérimentales ont permis à MM. Sac-

cardo et Berlèse d’établir avec une certitude absolue que

la îo Tm e F u sa r ium e t la fo rm tS p h a e ro d e rm a qui lui succède

appartiennent bien à un seul et même champignon.

La maladie qu’il a produite en Sardaigne a causé dans

certains terrains calcaires au voisinage de Cagliari des

dégâts énormes, à ce que rapporte M. Cettolini. Le mal

" I r i l

.' Y

K 'Y ' Y r i

Yi,'tekY