1 i-

i i1:

[V

n

i}

A

gétation devient de plus en plus languissante, et sa cime

se dessèche.

Dans l’écorce des jeunes pousses courbées en crosse

et mortes, on trouve en quantité des filaments de mycélium

brun qui se glissent entre les cellules contractées et

brunies. Au-dessous de l’épiderme à la partie superfa-

cielle du parenchyme cortical, il se produitdes petits fruits

globuleux qui sont des pycnides de Phoma (fig. 3 1 3 ). Elles

débouchent au dehors en

déchirant l’épiderme. Les

pycnospores qu’elles forment

à l’extrémité de très

fines basides, formées sur

tout le pourtour de la cavité

du conceptacle, sont

incolores, elliptiques, longues

de 5 à 6 |A, larges de

2 à 2 1 / 2 (A. Elles germent

facilement.

Ces pycnides sont répandues

en quantité sur

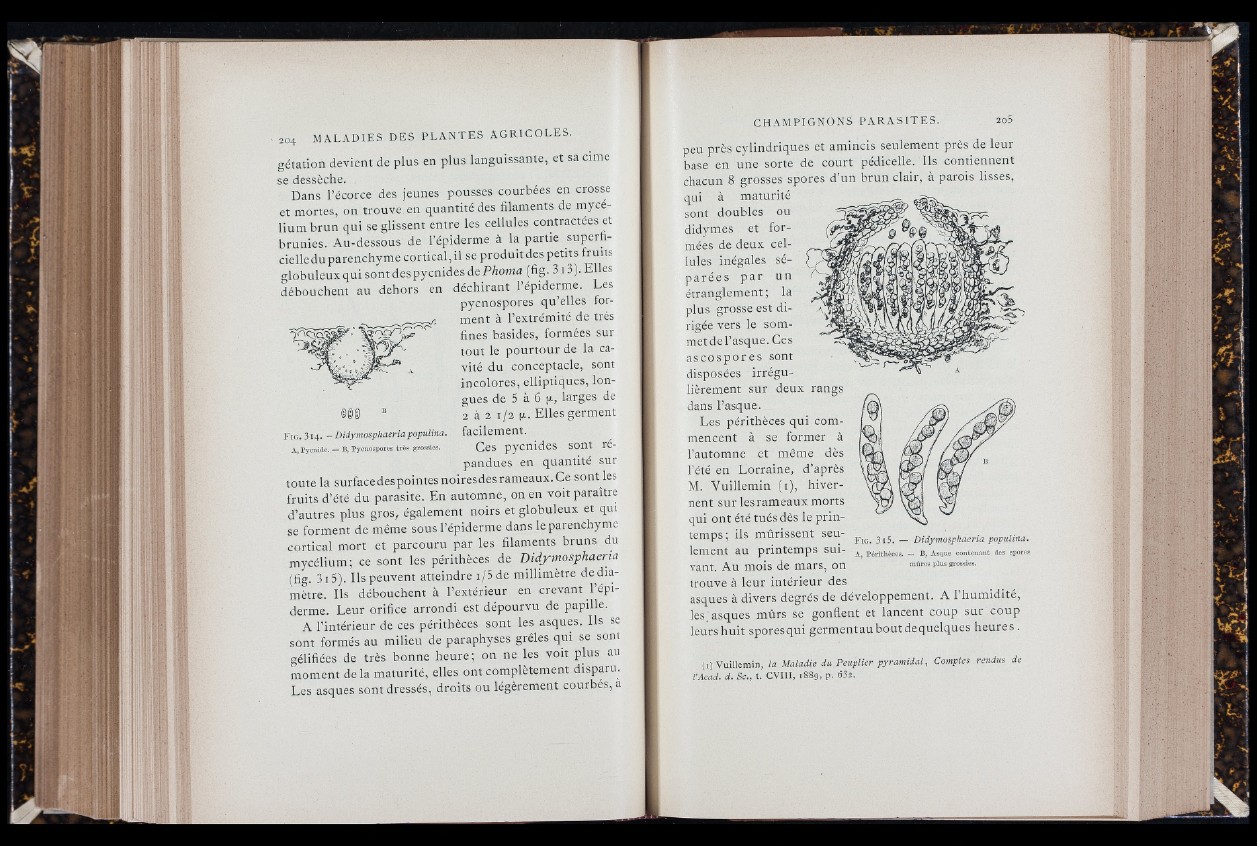

F i g . 3 1 4 . -D id ym o s p h a e r ia p o p u l in a .

A, Pyenidc. — B, Pycnosiioi'cs très grossies.

toute la surfacedespointesnoiresdesrameaux.ee sont les

fruits d’été du parasite. En automne, on en voit paraître

d’autres plus gros, également noirs et globuleux et qui

se forment de même sous l’épiderme d a n s le parenchyme

cortical mort et parcouru par les filaments bruns du

mycélium; ce sont les périthèces de Didymosphaeria

(fig. 3 i 5). Ils peuvent atteindre i/5 de millimètre deffia-

mètre. Ils débouchent à l ’extérieur en crevant l’épi-

derme. Leur orifice arrondi est dépourvu de papille.

A l’intérieur de ces périthèces sont les asques. Ils se

sont formés au milieu de paraphyses grêles qui se sont

gélifiées de très bonne heure; on ne les voit plus au

moment de la maturité, elles ont complètement disparu.

Les asques sont dressés, droits ou légèrement courbes, a

peu près cylindriques et amincis seulement près de leur

base en une sorte de court pédicelle. Ils contiennent

chacun 8 grosses spores d’un brun clair, à parois lisses,

qui à maturité

sont doubles ou

didymes et formées

de deux cellules

inégales sép

a ré e s p a r un

étranglement; la

plus grosse est dirigée

vers le som-

metdel’asque. Ces

a s c o sp o r e s sont

disposées irrégulièrement

sur deux rangs

dans l ’asque.

Les périthèces qui commencent

à se former à

l’automne et même dès

l’été en Lorraine, d’après

M. Vuillemin (i), hivernent

sur les rameaux morts

qui ont été tués dès le printemps;

ils mûrissent seulement

au printemps suivant.

Au mois de mars, on

, Périthèces. — B, Asque contenant des spores

mûres plus grossies.

trouve à leur intérieur des

asques à divers degrés de développement. A l’humidité,

les. asques mûrs se gonfient et lancent coup sur coup

leurshuit sporesqui germentauboutdequelques heures .

(I) Vui l lemin, la M a la d ie d u P e u p l ie r p y r a m id a l , Compte s r en d u s d e

l ’A cad . d . S c ., t. C V I I I , 1889, p. 632.

p i

i t

i l #

■•Iil

V) :

k k ';® ':

Èk fete

■j;te