Il

cies, j’en ai observe' jusqu’à 7 sur un même grain. Cette

Pézize appartient évidemment par la nature de son sclérote,

ou plutôt du stroma condensé qui en tient lieu au

sous-genre Stromatinia et a reçu le nom de Stromatinia

temulenta. P r ill. et Del. Mais elle diffère notablement

des autres S tromatinia par sa forme accessoire de

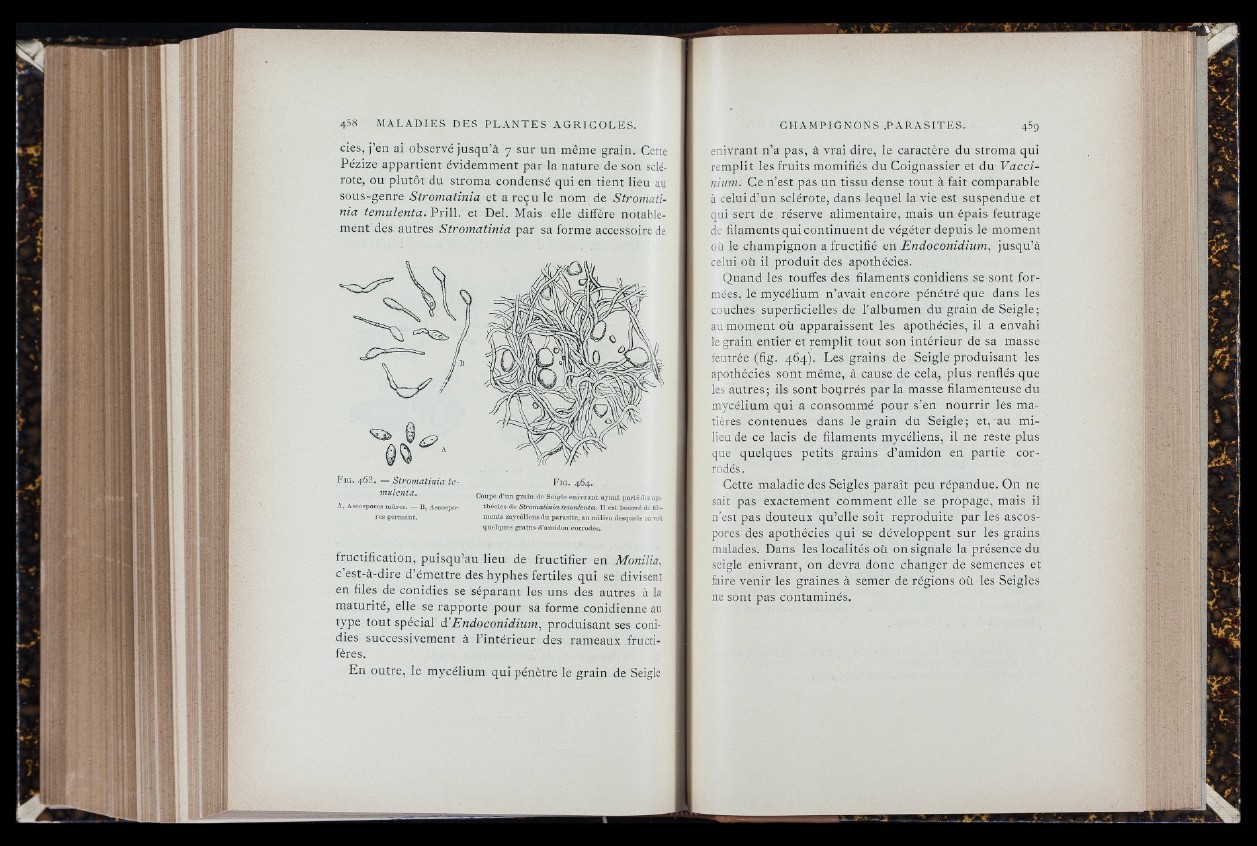

F i g . 4 6 3 . — Stromatinia te-

millenia.

A, Aseositorea mûres. — B, Ascospores

g e rmant.

F ig . 4 6 4 .

Coupe (Viin g r a in de Seigle en iv ra n t a y a n t porté des apothécies

de Stromatinia temuUnta. I l est hourré de fila-

ments mycéliens du pa ra site , au m ilieu desquels on voit

quelques g ra in s d’amidon corrodés.

fructification, puisqu’au lieu de fructifier en Monilia.

c’est-à-dire d’émettre des hyphes fertiles qui se divisent

en files de conidies se séparant les uns des autres à la

maturité, elle se rapporte pour sa forme conidienne au

type tout spécial à ’Endoconidium, produisant ses conidies

successivement à l ’intérieur des rameaux fructifères.

E n outre, le mycélium qui pénètre le grain de Seigle

enivrant n’a pas, à vrai dire, le caractère du stroma qui

remplit les fruits momifiés du Coignassier et du V a c c inium.

Ce n’est pas un tissu dense tout à fait comparable

à celui d’ un sclérote, dans lequel la vie est suspendue et

qui sert de réserve alimentaire, mais un épais feutrage

de filaments qui continuent de végéter depuis le moment

où le champignon a fructifié en Endocotiidium, jusqu’à

celui où il produit des apothécies.

Quand les touffes des filaments conidiens se sont fo rmées,

le mycélium n’avait encore pénétré que dans les

couches superficielles de l’albumen du grain de Seigle;

au moment où apparaissent les apothécies, il a envahi

le grain entier et remplit tout son intérieur de sa masse

feutrée (fig. 464). Les grains de Seigle produisant les

apothécies sont même, à cause de cela, plus renflés que

les autres; ils sont boijrrés p a r la masse filamenteuse du

mycélium qui a consommé pour s ’en nourrir les matières

contenues dans le grain du Se igle ; et, au milieu

de ce lacis de filaments mycéliens, il ne reste plus

que quelques petits grains d’amidon en partie corrodés.

Cette maladie des Seigles paraît peu répandue. On ne

sait pas exactement comment elle se propage, mais il

n’est pas douteux qu’elle soit reproduite par les ascospores

des apothécies qui se développent sur les grains

malades. Dans les localités où on signale la présence du

seigle enivrant, on devra donc changer de semences et

faire venir les graines à semer de régions où les Seigles

ne sont pas contaminés.

■q;.. y ".. .