■il

î y"'*

î- i:

fi.

I

1/

blancs au moment où ils se développent et se colorent ensuite

en violet et en rouge brun.

Les corps tubéroïdes sont composés de cellules plus

courtes encore que celles des gros filaments qui les avoi-

sinent et de forme un peu irrégulière. Les cellules de la

surface de ces corps se continuent en files de cellules

ovoïdes qui se prolongent en tubes et produisent ainsi la

couche veloutée qui recouvre ces corps.

Outre les corps tubéroïdes, la Rhizoctone violette pro-

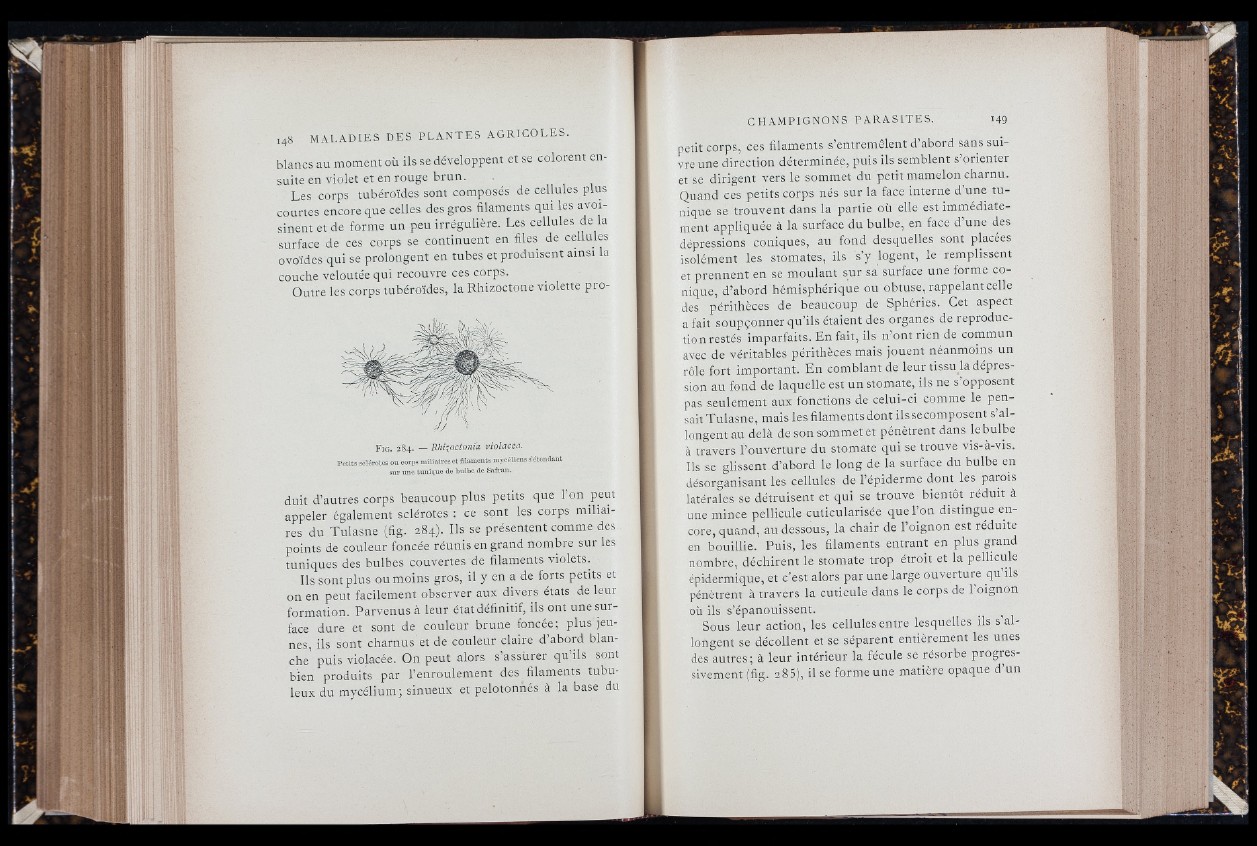

F ig . 284. — Rhizoctonia violacea.

Petits seléi-otes ou corits miliaires et filaments mycéliens s’étendant

sur une tunique de bulbe de Safran.

duit d’autres corps beaucoup plus petits que 1 on peut

appeler également sclérotes : ce sont les corps miliaires

du Tulasne (fig. 284). Ils se présentent comme des

points de couleur foncée réunis en grand nombre sur les

tuniques des bulbes couvertes de filaments violets.

Ils sont plus oumoins gros, il y en a de forts petits et

on en peut facilement observer aux divers états de leur

formation. Parvenus à leur état définitif, ils ont une surface

dure et sont de couleur brune foncée; plus jeunes,

ils sont charnus et de couleur claire d’abord blanche

puis violacée. On peut alors s’assurer qu’ils sont

bien produits par l’enroulement des filaments tubuleux

du mycélium; sinueux et pelotonnés à la base du

petit corps, ces filaments s’entremêlent d’abord sans suivre

une direction déterminée, puis ils semblent s’orienter

et se dirigent vers le sommet du petit mamelon charnu.

Quand ces petits corps nés sur la face interne d’une tunique

se trouvent dans la partie où elle est immédiatement

appliquée à la surface du bulbe, en face d’une des

dépressions coniques, au fond desquelles sont placées

isolément les stomates, ils s’y logent, le remplissent

et prennent en se moulant sur sa surface une forme conique,

d’abord hémisphérique ou obtuse, rappelant celle

des périthèces de beaucoup de Sphéries. Cet aspect

a fait soupçonner qu’ils étaient des organes de reproduction

restés imparfaits. En fait, ils n’ont rien de commun

avec de véritables périthèces mais jouent néanmoins un

rôle fort important. En comblant de leur tissu la dépression

au fond de laquelle est un stomate, ils ne s’opposent

pas seulement aux fonctions de celui-ci comme le pensait

Tulasne, mais les filaments dont ils se composent s’allongent

au delà de son sommet et pénètrent dans le bulbe

à travers l’ouverture du stomate qui se trouve vis-à-vis.

Ils se glissent d’abord le long de la surface du bulbe en

désorganisant les cellules de l’épiderme dont les parois

latérales se détruisent et qui se trouve bientôt réduit à

une mince pellicule cuticularisée que l’on distingue encore,

quand, au dessous, la chair de l’oignon est réduite

en bouillie. Puis, les filaments entrant en plus grand

nombre, déchirent le stomate trop étroit et la pellicule

épidermique, et c’est alors par une large ouverture qu’ils

pénètrent à travers la cuticule dans le corps de 1 oignon

où ils s’épanouissent.

Sous leur action, les cellules entre lesquelles ils s’allongent

se décollent et se séparent entièrement les unes

des autres; à leur intérieur la fécule se résorbe progressivement

(fig. 285), il se forme une matière opaque d’un

■ ÎkiÎ "l'i

. r ■

0 0

I ■I