r . - M moins humides et par suite les travaux de drainage et

d’assainissement qui arrêtent les progrès du Pourridié dû

soit à VArmillaria mellea, soit auDematophoranecatrix,

ne semblent pas avoir beaucoup d’influence sur la marche

du Pourridié produit par le Dematophora glomerata.

D’après une observation de M. Prunet (i) le sable humide

dans lequel on stratifié les boutures et greffes-bou-

tures de Vigne peuvent servir à propager le. Dematophora

glomerata. Il l’a vu se développer dans le sud-ouest de

la France sur des fragments de racines et des rameaux

de Vigne que l’on avait mis en stratification dans une

cave avec du sable qui servait depuis plusieurs années à

la stratification de boutures et de greffes-boutures et recevait

même des plants racinés. Le Pourridié ainsi produit

s’était établi dans une pépinière et sur plusieurs

points d’un vignoble.

Rhizoctonia violacea (D. G.) Tul.

Mort du Safran. Rhizoctone de la Luzerne.

S y n : R h i y c t o n i a C r o c o r u m , M e d i c a g i n i s D . C .

La maladie des Safrans, connue sous le nom de Mort

dans le Gâtinais, a été étudiée il y a plus d’un siècle et

demi par Duhamel du Monceau (2) avec une sûreté et

une exactitude admirables.

Frappé du caractère contagieux du mal qui, de proche

en proche gagne les bulbes sains plantés au voisinage

de ceux qui sont malades, Duhamel fit fouiller le sol

dans les points où il y avait des bulbes attaqués et il en

(2) Prunet, S u r un nouveau mode de pro pagation du P o u r r id ié de la Vig

n e . Compt. Re n d .d e l ’Acad. des sc. i 8g3, II , p. 562 et Revue géne'rale de

Botanique, I, IV, i8g4.

(2) E xp lica tion ph y siqu e d ’une maladie qui f a i t p é r ir plusieurs p lantes

dans le Gastinois et particulièrement le S a fra n , par M. Duhamel . (Mémoires

de l’Académie des Sciences, 1728.)

trouva dans trois situations

différentes,

à proportion du progrès

que la maladie

avait fait sur eux.

et Ceux du centre

« de la place infectée

(C étaient entièrement

« détruits, ils ne con-

« t e n a ie n t qu’une

« substance terreuse

(C n o irâ t re excepté

« que dans le milieu

(C de leur cavité on

« voyait, dans la plu-

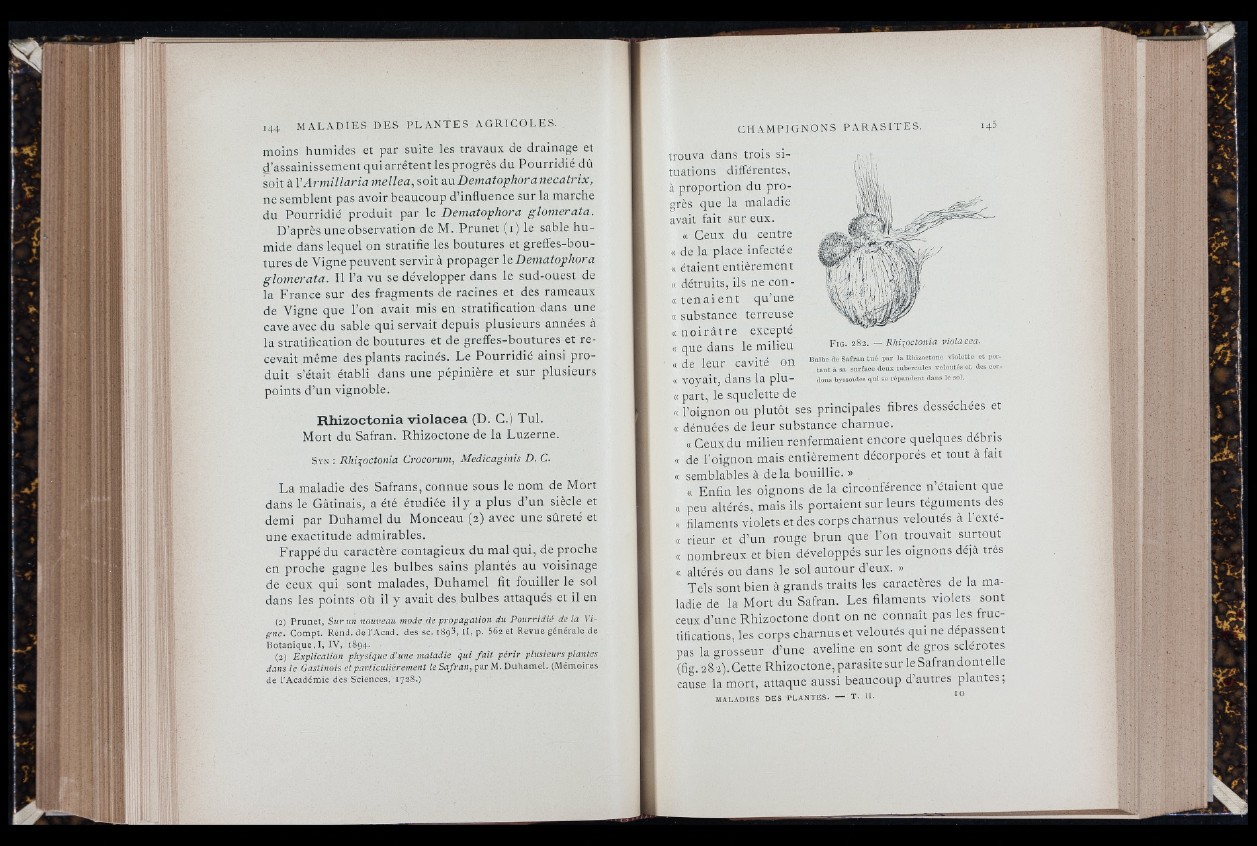

F i g . - Rhizoctonia violacea.

Bulbe de Safran tné par la Bhizoctone violette et portant

à sa surface deux tubercules veloutés et des cordons

byssoïdcs qui sc répandent dans le soi.

« part, le squelette de

« l’oignon ou plutôt ses principales fibres desséchées et

« dénuées de leur substance charnue.

« Ceux du milieu renfermaient encore quelques débris

« de l’oignon mais entièrement décorporés et tout à fait

« semblables à de la bouillie. »

cc Enfin les oignons de la circonférence n’étaient que

« peu altérés, mais ils portaient sur leurs tégument des

« f i l a m e n t s violets et des corps charnus veloutés a l’exte-

« rieur et d’un rouge brun que l’on trouvait surtout

« nombreux et bien développés sur les oignons déjà très

« altérés ou dans le sol autour d’eux. »

Tels sont bien à grands traits les caractères de la maladie

de la Mort du Safran. Les filaments violets sont

ceux d’une Rhizoctone dont on ne connaît pas les fructifications,

les corps charnus et veloutés qui ne dépassent

pas la grosseur d’une aveline en sont de gros sclérotes

(fig. 28 2). Cette Rhizoctone, parasite surle Safran dont elle

cause la mort, attaque aussi beaucoup d’autres plantes;

M A LA D IE S D E S P L A N T E S . — T . I I . 1°

f I

, à’ , t

K

1 1

f

S f i -

K f ® ■ fi-t

R v t j

,v

i : t

k- • i

t

■i l'

1

f ^