i.

m

du parasite peuvent tomber et germer. C’est, en effet,

sur la face inférieure des feuilles qu’apparaissent les

petites taches rouges, et assez souvent on peut voir sur

l’épiderme inférieur, au centre d’une tache, la spore de

Coryneum qui l’a produite, implantée par son tube de

germination.

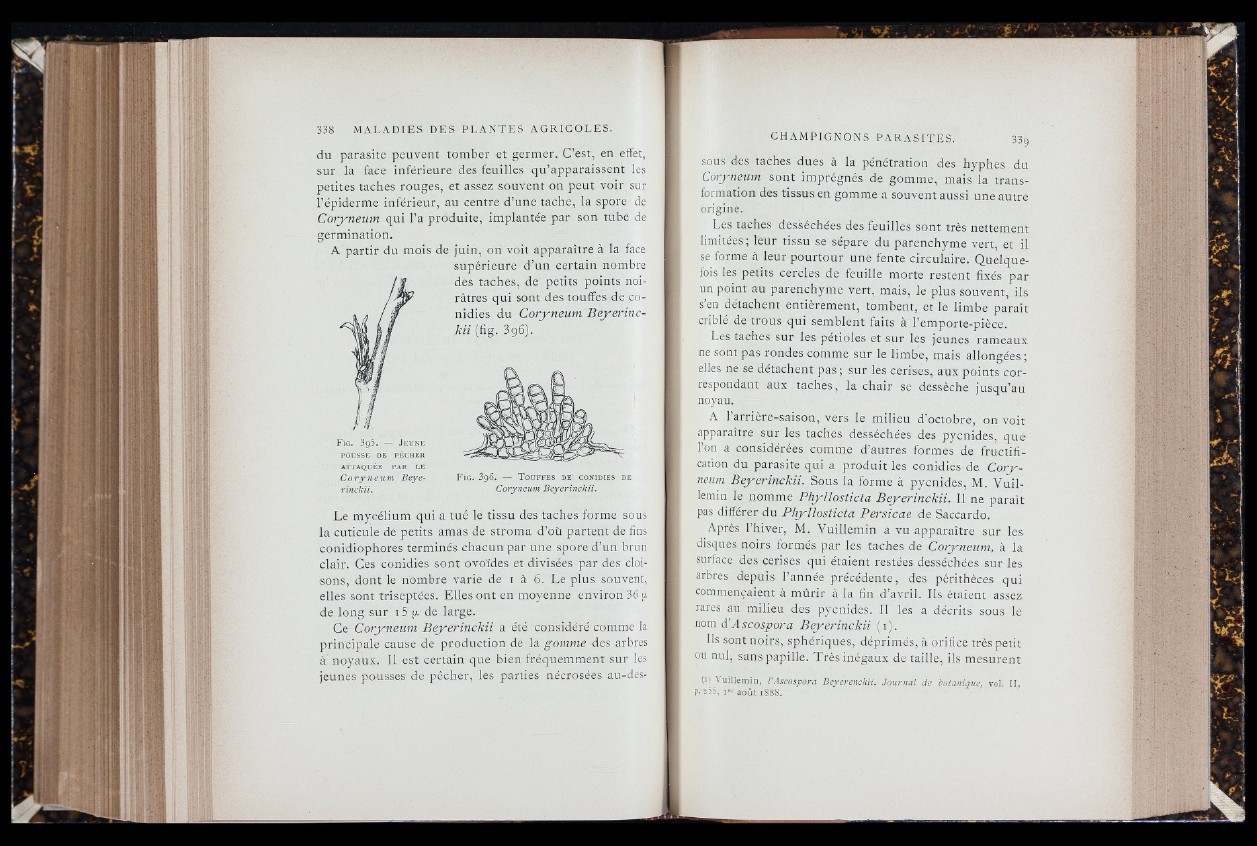

A partir du mois de juin, on voit apparaître à la face

supérieure d’un certain nombre

des taches, de petits points noirâtres

qui sont des touffes de conidies

du Coryneum Beye rin ckii

(fig. 396).

F ig . 3 9 5 . — J e u n e

POUSSE DE PÊCHER

ATTAQUÉE PAR LE

C 0 r y n e u m B e y e r

in ck ii.

F ig . 3 9 6 . — T o u f f e s d e c o n id i e s d e

Coryneum B ey e rin ck ii.

Le mycélium qui a tué le tissu des taches forme sous

la cuticule de petits amas de stroma d’où partent de fins

conidiophores terminés chacun par une spore d’un brun

clair. Ces conidies sont ovoïdes et divisées par des cloisons,

dont le nombre varie de i à 6. Le plus souvent,

elles sont triseptées. Elles ont en moyenne environ 36 «

de long sur 1 5 u. de large.

Ce Coryneum Beye rin ck ii a été considéré comme la

principale cause de production de la gomme des arbres

à noyaux. 11 est certain que bien fréquemment sur les

jeunes pousses de pêcher, les parties nécrosées au-dessous

des taches dues à la pénétration des hyphes du

Coryneum sont imprégnés de gomme, mais la transformation

des tissus en gomme a souvent aussi une autre

origine.

Les taches desséchées des feuilles sont très nettement

limitées; leur tissu se sépare du parenchyme vert, et il

se forme à leur pourtour une fente circulaire. Quelquefois

les petits cercles de feuille morte restent fixés par

un point au parenchyme vert, mais, le plus souvent, ils

s’en détachent entièrement, tombent, et le limbe paraît

criblé de trous qui semblent faits à l’emporte-pièce.

Les taches sur les pétioles et sur les jeunes rameaux

ne sont pas rondes comme sur le limbe, mais allongées ;

elles ne se détachent pas; sur les cerises, aux points correspondant

aux taches, la chair se dessèche jusqu’au

noyau.

A l’arrière-saison, vers le milieu d’octobre, on voit

apparaître sur les taches desséchées des pycnides, que

l’on a considérées comme d’autres formes de fructification

du parasite qui a produit les conidies de Cory-

neum Beyerinckii. Sous la forme à pycnides, M. Vuillemin

le nomme Phyiiosticta Beyerinckii. Il ne paraît

pas différer du Phyiiosticta Persicae de Saccardo.

Après l’hiver, M. Vuillemin a vu apparaître sur les

disques noirs formés par les taches de Coryneum, à la

surface des cerises qui étaient restées desséchées sur les

arbres depuis l’année précédente, des périthèces qui

commençaient à mûrir à la fin d’avril. Ils étaient assez

rares au milieu des pycnides. Il les a décrits sous le

nom à'Ascospora B eyerin ckii (i).

Ils sont noirs, sphériques, déprimés, à orifice très petit

ou nul, sans papille. Très inégaux de taille, ils mesurent

(t) Vuillemin, ¡'Ascospora Bev c renckii. Jo u rn a l de botanique, vol II,

P-255, ICI’ août 1888.