'i;

■t?

1F’

*rf

■‘' i;-» . l'î

J t

3,2 M A L A D I E S DE S P L A N T E S A G R I C O L E S .

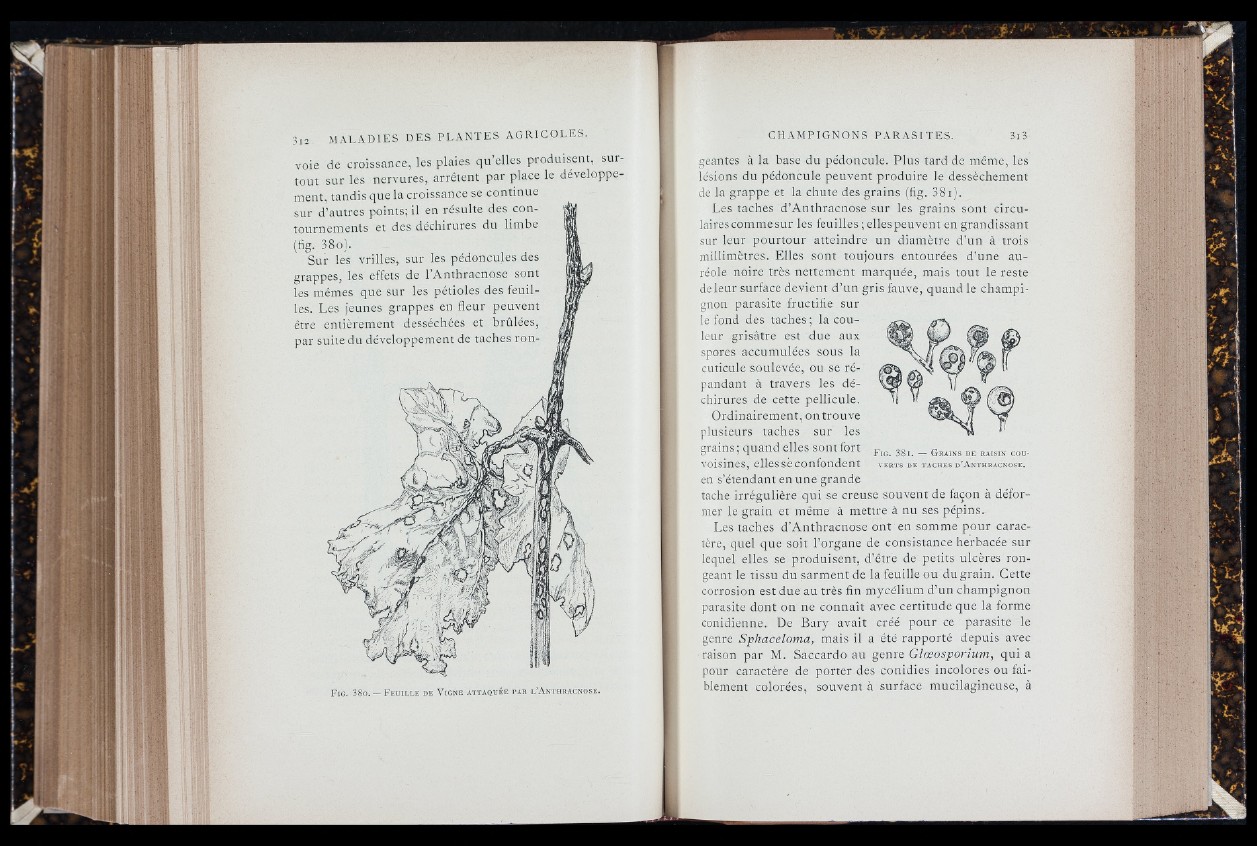

voie de croissance, les plaies qu’elles produisent, surtout

sur les nervures, arrêtent par place le développement,

tandis que la croissance se continue

sur d’autres points; il en résulte des contournements

et des déchirures du limbe

(fig. 3 8 o).

Sur les vrilles, sur les pédoncules des

grappes, les effets de l ’Anthracnose sont

les mêmes que sur les pétioles des feuilles.

Les jeunes grappes en fleur peuvent

être entièrement desséchées et brûlées,

par suite du développement de taches ron-

CH AMP IG NO N S P A R A S I T E S .

F ig . 38o . — F e u i l l e d e V i g n e a t t a q u é e p a r l ’A n t h r a c n o s e .

géantes à la base du pédoncule. Plus tard de même, les

lésions du pédoncule peuvent produire le dessèchement

de la grappe et la chute des grains (fig. 3 8 i).

Les taches d’Anthracnose sur les grains sont circulaires

commesur les feuilles ; elles peuvent en grandissant

sur leur pourtour atteindre un diamètre d’un à trois

millimètres. Elles sont toujours entourées d’une auréole

noire très nettement marquée, mais tout le reste

de leur surface devient d’un gris fauve, quand le champignon

parasite fructifie sur

le fond des taches; la couleur

grisâtre est due aux

spores accumulées sous la

cuticule soulevée, ou se répandant

à travers les déchirures

de cette pellicule.

Ordinairement, on trouve

plusieurs taches sur les

grains ; quand elles sont fort

F i g . 3 8 i . — G r a i n s d e r a i s i n c o u v

voisines, ellessèconfondent

e r t s DE TACHES d ’ A ntHRACNOSE.

en s’étendant en une grande

tache irrégulière qui se creuse souvent de façon à déformer

le grain et même à mettre à nu ses pépins.

Les taches d’Anthracnose ont en somme pour caractère,

quel que soit l’organe de consistance herbacée sur

lequel elles se produisent, d’être de petits ulcères rongeant

le tissu du sarment de la feuille ou du grain. Cette

corrosion est due au très fin mycélium d’un champignon

parasite dont on ne connaît avec certitude que la forme

conidienne. De Bary avait créé pour ce parasite le

genre Sphaceloma, mais il a été rapporté depuis avec

raison par M. Saccardo au genre Gloeosporium, qui a

pour caractère de porter des conidies incolores ou faiblement

colorées, souvent à surface mucilagineuse, à