A ik I

Duhamel avait déjà reconnu qu’elle peut vivre sur les

racines de l’Yèble, de l’Arrête-boeuf et sur les bulbes de

Muscari. On la voit souvent auprès de Pithiviers attaquer

les Pommes de terre et les Asperges plantées dans

des champs qui avaient été cultivés en Safran; la Carotte

sauvage et bien d’autres plantes se développant spontanément

dans les champs en peuvent être atteintes. Il paraît

certain aussi que la Rhizoctone de la Luzerne, celle

du Trèfle, de la Betterave etc., ne diffèrent pas spécifiquement

de celle du Safran. C ’est donc avec grande

raison que Tulasne a réuni toutes les Rhizoctones à mycélium

violet qu’on trouve sur la Luzerne, snr l’Asperge,

sur la Pomme de terre, sur la Carotte, sur la

Betterave ou sur le Safran sous le nom Rhffocionia violacea,

nom provisoire que l’on emploiera jusqu à ce

qu’on ait constaté avec sûreté la production de fructifications

sur cette Rhizoctone.

On doit, dans l’étude de la Rhizoctone violette, distinguer

d’une part les filaments qui forment le mycélium

et de l’autre les sclérotes qui sont de deux sortes ; les uns,

gros et veloutés sont les corps tubéroïdes de Duhamel;

les autres, petits, lisses, de couleur foncée, ont été comparés

à des périthèces de Sphæriacée par Tulasne, qui les

a aussi désignés sous le nom de corps miliaires.

Sur le Safran, le mycélium filamenteux forme une

couche feutrée qui s’étend sur les tuniques des oignons,

les pénètre et les réunit souvent toutes ensemble,

ou bien des cordons pinson moins épais qui partant des

oignons malades s’étendent dans diverses directions.

Ces cordons s’anastomosent souvent les uns aux autres

et produisent dans les points où ils se réunissent, des

corps tubéroïdes. Ils n’ont pas de partie corticale comme

les rhizomorphes et sont formés uniquement d’écheveaux

de filaments pareilsàceux qui en s’entrecroisant, produisent

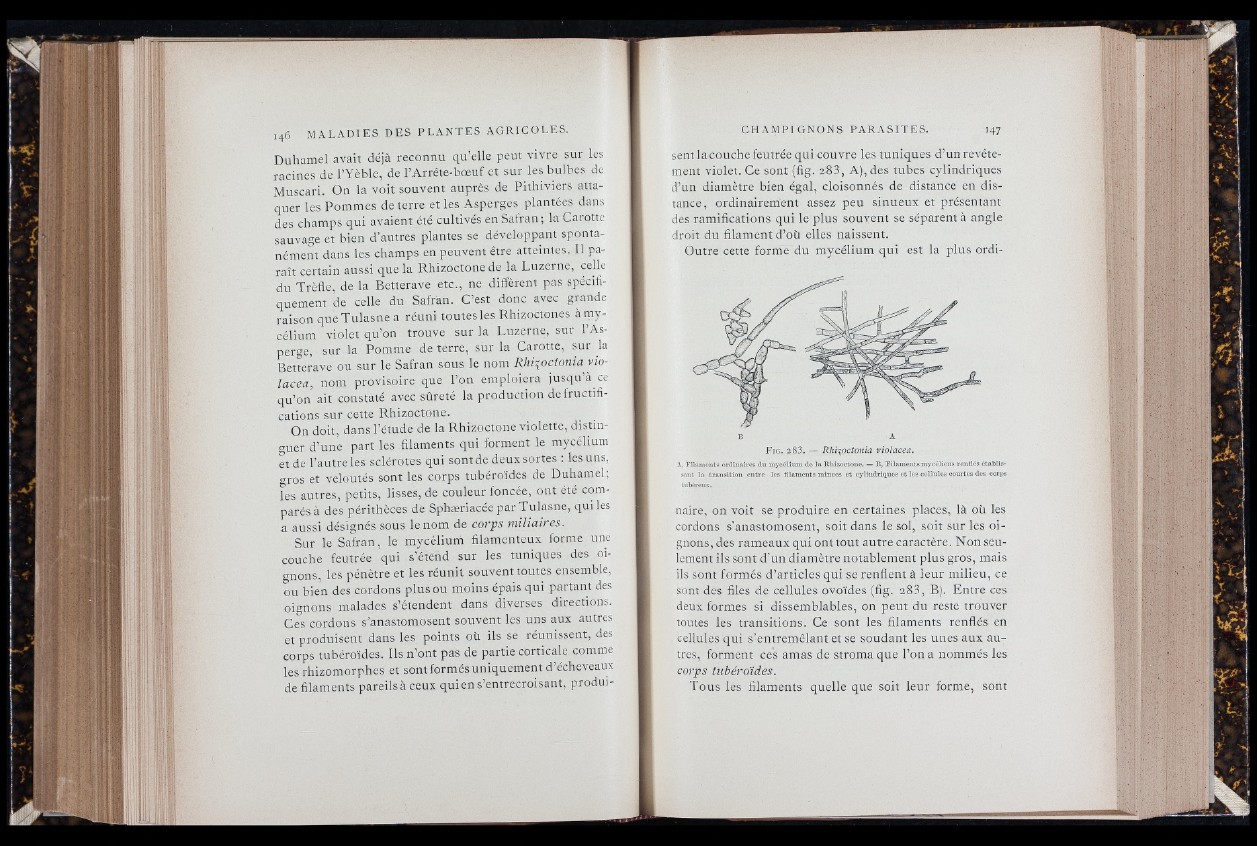

la couche feutrée qui couvre les tuniques d’un revêtement

violet. Ce sont (fig. 283, A), des tubes cylindriques

d’un diamètre bien égal, cloisonnés de distance en distance,

ordinairement assez peu sinueux et présentant

des ramifications qui le plus souvent se séparent à angle

droit du filament d’où elles naissent.

Outre cette forme du mycélium qui est la plus ordi-

A, Filaments ordinaires dn mycélimn de la Rhizoctone. — B, Filaments mycéliens renflés établissant

la transition entre les filaments minces ct cylindriques ct les cellitles courtes des corps

tubéreux.

naire, on voit se produire en certaines places, là où les

cordons s’anastomosent, soit dans le sol, soit sur les oignons,

des rameaux qui ont tout autre caractère. Non seulement

ils sont d’un diamètre notablement plus gros, mais

ils sont formés d’articles qui se renflent à leur milieu, ce

sont des files de cellules ovoïdes (fig. 283, B). Entre ces

deux formes si dissemblables, 011 peut du reste trouver

toutes les transitions. Ce sont les filaments renflés en

cellules qui s’entremêlant et se soudant les unes aux autres,

forment ces amas de stroma que l’on a nommés les

corps tubéroïdes.

Tous les filaments quelle que soit leur forme, sont