Fève, etc., vit en réalité en saprophyte dans la plante

nourricière vivante qu’il envahit ; il commence par frapper

de mort par le poison qu’il secrète lestissus qui l ’en-

vironnent, puis il s’y enfonce et s’en nourrit. C ’est le

même mode d’attaque et de destruction que celui des

Polypores et autres champignons parasites des bois.

Le mycélium du S c le ro tin ia L ib e r tian a a besoin de

vivre quelque temps dans des matières nutritives, non

vivantes, pour devenir capable de pénétrer dans une

plante vivante et de traverser l ’épiderme qui la couvre.

De B a ry a constaté que le tube de germination qui son

d’une spore du S c le ro tin ia ne peut directement percer

la cuticule de la plante nourricière, à moins d’avoir

pris d’abord un certain développement en vivant sur

une plante morte ou dans un liquide contenant des

matières organiques, comme est une de ces décoctions de

fruits qui sont un très bon liquide de culture pour le

mycélium.

L ’ infection, d’ordinaire, se propage de proche en

proche, d’une plante envahie aux plantes voisines par le

mycélium qui, dans un milieu humide, couvre la tige et

court à la surface du sol. C ’est le bas de la tige, au niveau

du sol, qui est attaqué d’ordinaire au début.

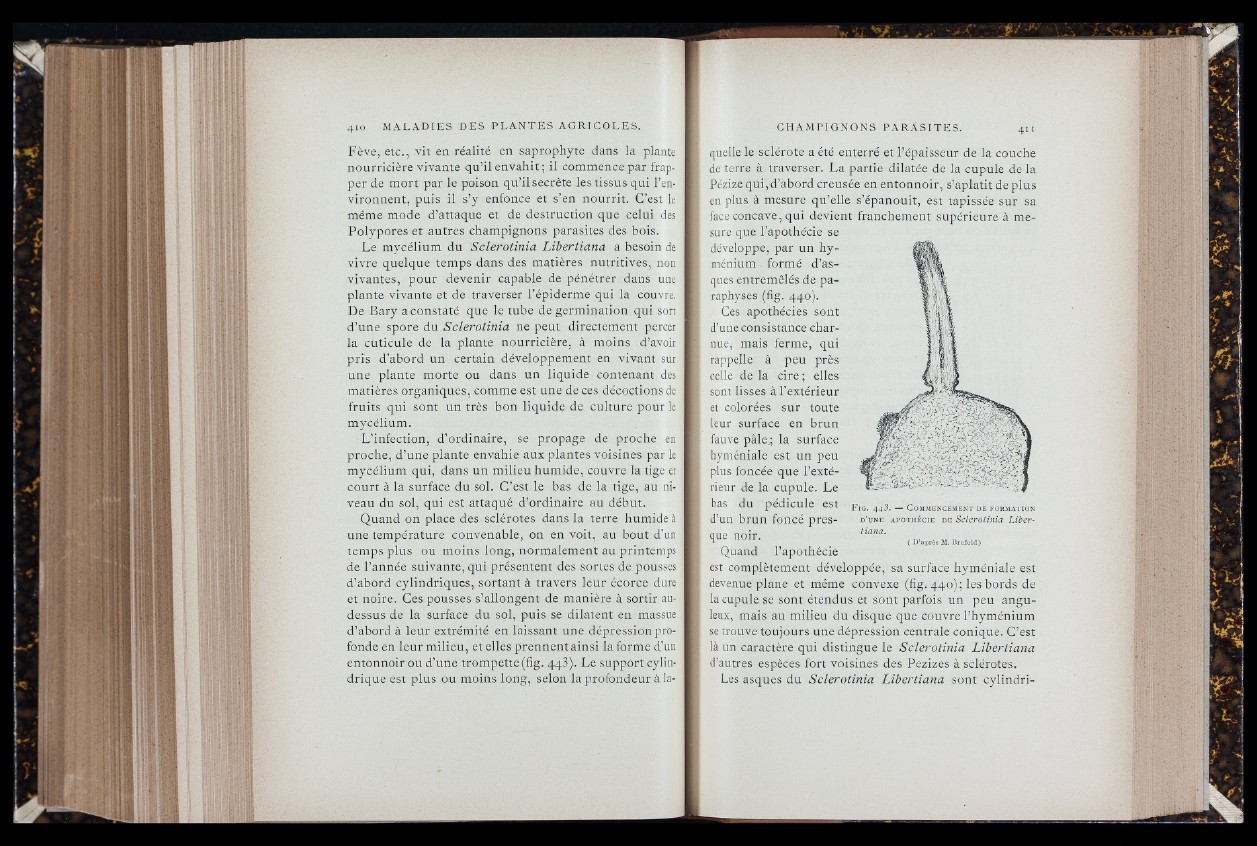

Quand on place des sclérotes dans la terre humide à

une température convenable, on en voit, au bout d’un

temps plus ou moins long, normalement au printemps

de l ’année suivante, qui présentent des sortes de pousses

d’abord cylindriques, sortant à travers leur écorce dure

et noire. Ces pousses s’allongent de manière à sortir au-

dessus de la surface du sol, puis se dilatent en massue

d’abord à leur extrémité en laissant une dépression profonde

en leur milieu, et elles prennent ainsi la forme d’un

entonnoir ou d’une trompette (fig. qqS). Le support cylindrique

est plus ou moins long, selon la profondeur à laquelle

le sclérote a été enterré et l ’épaisseur de la couche

de terre à traverser. L a partie dilatée de la cupule de la

Pézize q u i,d ’abord creusée en entonnoir, s’aplatit de plus

en plus à mesure qu’elle s’épanouit, est tapissée sur sa

face concave, qui devient franchement supérieure à mesure

que l ’apothécie se

développe, par un h y ménium

formé d’asques

entremêlés de paraphyses

(fig. 440).

Ces apothécies sont

d’une consistance charnue,

mais ferme, qui

rappelle à peu près

celle de la cire ; elles

sont lisses à l ’extérieur

et colorées sur toute

leur surface en brun

fauve pâle,; la surface

hyméniale est un peu

plus foncée que l’extérieur

de la cupule. Le

bas du pédicule est

d’un brun foncé presque

F ig . 4 4 3 . — C o m m e n c em e n t d e fo rm a t io n

d ’ u n e APOTHÉCIE DE S clevotinia L ib e r tiana.

noir.

( D’après M. Bre fe ld)

Quand l’apothécie

est complètement développée, sa surface hyméniale est

devenue plane et même convexe (fig. 440); les bords de

la cupule se sont étendus et sont parfois un peu anguleux,

mais au milieu du disque que couvre l ’hyménium

se trouve toujours une dépression centrale conique. C ’est

là un caractère qui distingue le S c le ro tin ia L ibe rtiana

d’autres espèces fort voisines des Pezizes à sclérotes.

Les asques du Sc le ro tin ia L ib e rtian a sont cylindri-