Mi!.

liiii

i i.'jiïi.

1 |i/i

! lllivl:

V'

‘iMHi

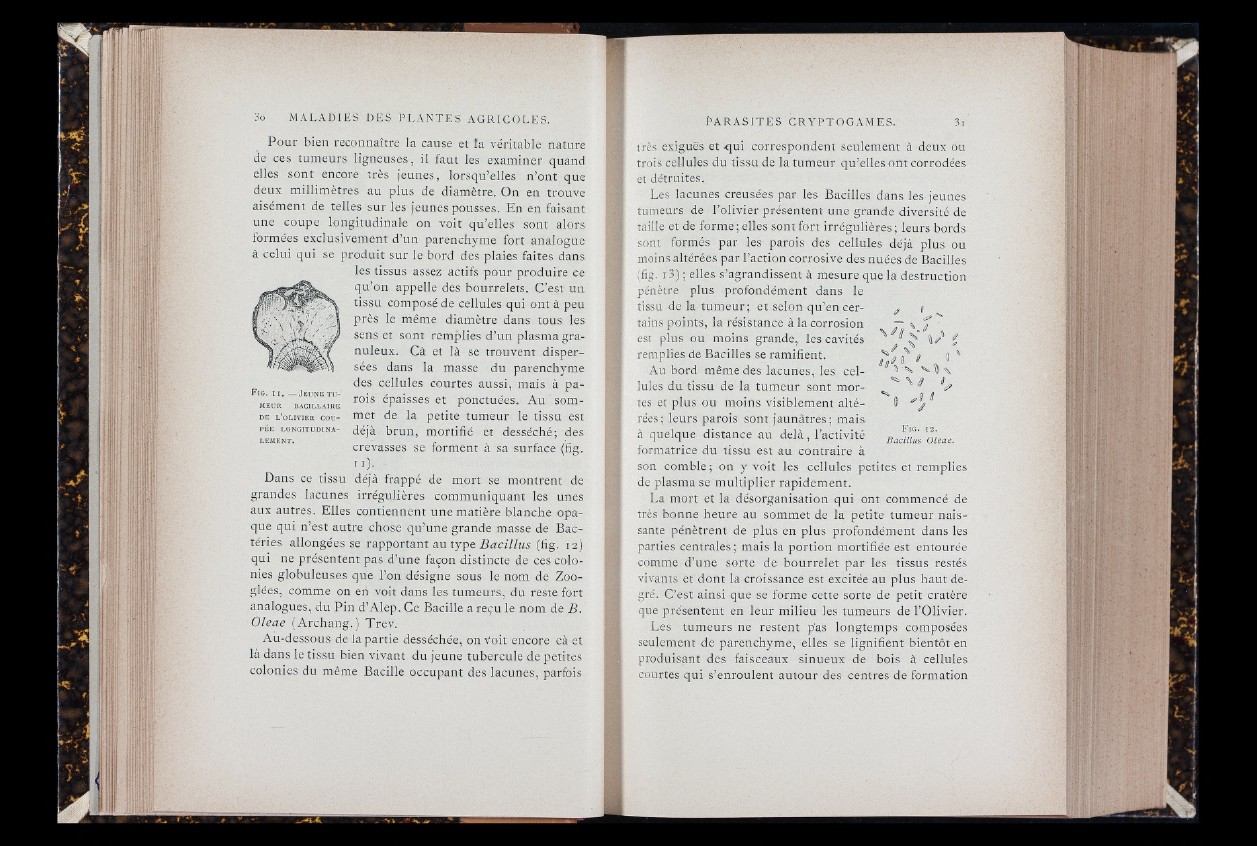

Pour bien reconnaître la cause et la véritable nature

de ces tumeurs ligneuses, il faut les examiner quand

elles sont encore très jeunes, lorsqu’elles n’ont que

deux millimètres au plus de diamètre. On en trouve

aisément de telles sur les jeunes pousses. En en faisant

une coupe longitudinale on voit qu’elles sont alors

formées exclusivement d’un parenchyme fort analogue

à celui qui se produit sur le bord des plaies faites dans

les tissus assez actifs pour produire ce

qu’on appelle des bourrelets. C ’est un

tissu composé de cellules qui ont à peu

près le même diamètre dans tous les

sens et sont remplies d’un plasma granuleux.

Cà et là se trouvent dispersées

dans la masse du parenchyme

des cellules courtes aussi, mais à parois

épaisses et ponctuées. Au sommet

de la petite tumeur le tissu est

déjà brun, mortifié et desséché; des

crevasses se forment à sa surface (fig.

'0 -

F i g . u . — J e u n e t u m

e u r BACILLAIRE

DE l ’o l iv i e r co u p

é e LONGITUDINALEMENT.

Dans ce tissu déjà frappé de mort se montrent de

grandes lacunes irrégulières communiquant les unes

aux autres. Elles contiennent une matière blanche opaque

qui n’est autre chose qu’une grande masse de Bactéries

allongées se rapportant au type (fig. 12)

qui ne présentent pas d’une façon distincte de ces colonies

globuleuses que l’on désigne sous le nom de Zooglées,

comme on en voit dans les tumeurs, du reste fort

analogues, du Pin d’Alep. Ce Bacille a reçu le nom de B .

Oleae (Archang.) Trev.

Au-dessous de la partie desséchée, on Voit encore cà et

là dans le tissu bien vivant du jeune tubercule de petites

colonies du même Bacille occupant des lacunes, parfois

très exiguës et <[ui correspondent seulement à deux ou

trois cellules du tissu de la tumeur qu’elles ont corrodées

et détruites.

Les lacunes creusées par les Bacilles dans les jeunes

tumeurs de l ’olivier présentent une grande diversité de

taille et de forme ; elles sont fort irrégulières; leurs bords

sont formés par les parois des cellules déjà plus ou

moins altérées par l ’action corrosive des nuées de Bacilles

(fig. i 3) ; elles s’agrandissent à mesure que la destruction

pénètre plus profondément dans le

tissu de la tumeur; et selon qu’en cer- ^ s

tains points, la résistance à la corrosion

est plus ou moins grande, les cavités

i

remplies de Bacilles se ramifient.

y y

3 "

Au bord même des lacunes, les cellules

■ S N

i L

du tissu de la tumeur sont mortes

et plus ou moins visiblement altérées;

leurs parois sont jaunâtres; mais

Fig. 1 2 .

à quelque distance au delà, l ’activité

B acillus Oleae.

formatrice du tissu est au contraire à

son comble; on y voit les cellules petites et remplies

de plasma se multiplier rapidement.

La mort et la désorganisation qui ont commencé de

très bonne heure au sommet de la petite tumeur naissante

pénètrent de plus en plus profondément dans les

parties centrales; mais la portion mortifiée est entourée

comme d’une sorte de bourrelet par les tissus restés

vivants et dont la croissance est excitée au plus haut degré.

C’est ainsi que se forme cette sorte de petit cratère

que présentent en leur milieu les tumeurs de l ’Olivier.

Les tumeurs ne restent pas longtemps composées

seulement de parenchyme, elles se lignifient bientôt en

produisant des faisceaux sinueux de bois à cellules

courtes qui s’enroulent autour des centres de formation