j’ai diverfes -efpèees & lingots de différens titres ;

j’en dreffe d’abord mon premier bordereau de la

manière fuivahte :

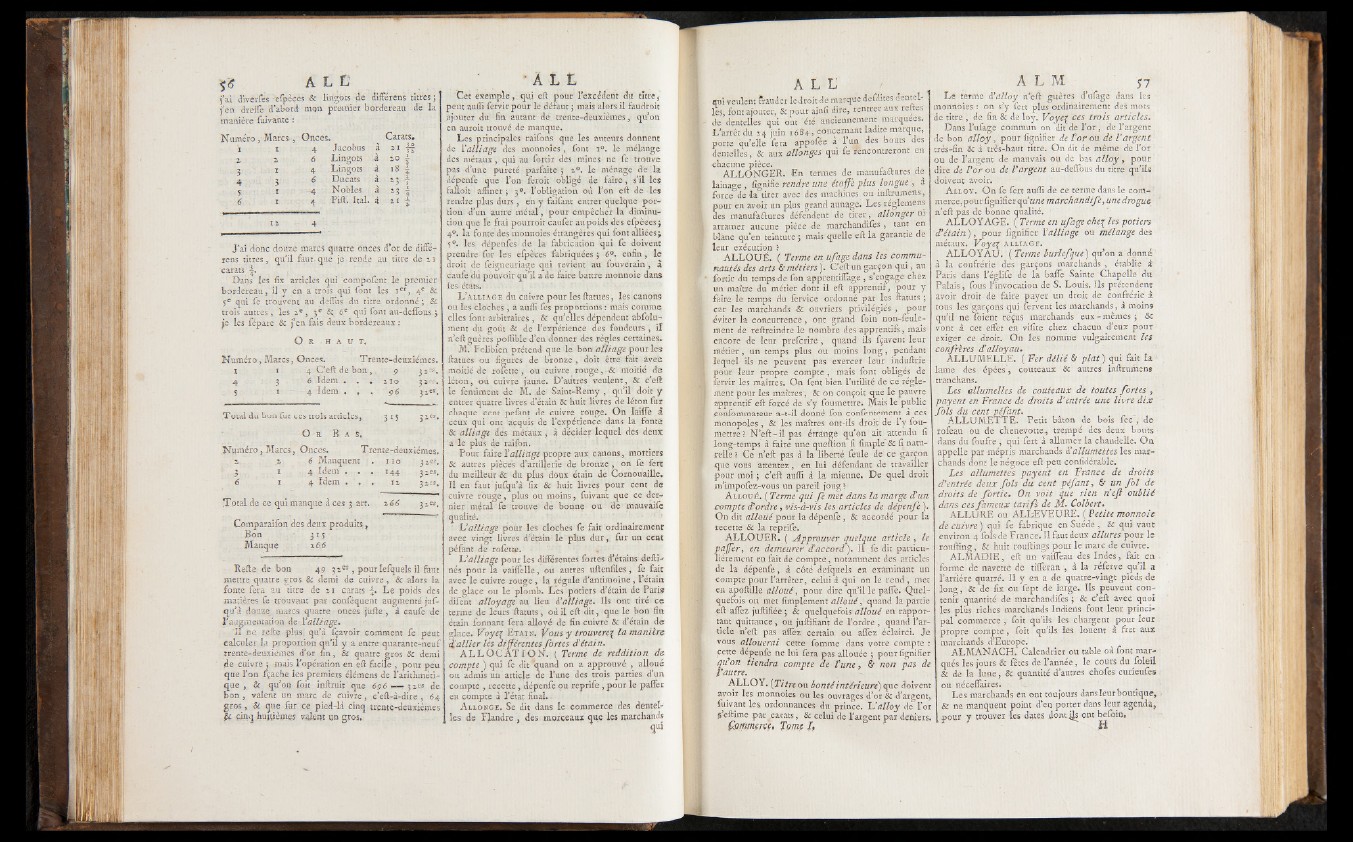

Numéro, Marcs-, Onces. Carats.

1 1 r 4 Jacobus à z i -f|

a : a 6 Lingots à zo i

w p j 1 4 Lingots à 18 4

6 Ducats à

5 ï 4 Nobles à z 3 4

6 3 i 4 Piftvltal. à . z i i

la - 4 ;

J’ai donc douze marcs quatre onces d’or de différens

titres, qu’il faut-que je rende au titre de zi

carats^.

Dans les fix articles qui compofent le premier

bordereau, il y en a trois qui font les Ier, 4® &

5e qui fe trouvent au deffus du titre ordonné 3 &

trois autres , les ze , 3 e & 6e qui font au-deffous-3

je les fepare & j’en.fais deux bordereaux :

O R. H A . U T.

Numéro, Marcs, Onces. Trente-deuxièmes.

1 1 . "4 C’eft de bon , v

4 3 6 Idem . . .

5 1 — - 4 Idem • , ,

9

a ïo

96

3 2 es.

3 z«.

.Total du bon fur ces trois articles, 3 1? 5 !« .

O r B a s.

Numéro, Marcs, Onces, Tren te-deuxiémes.

z a 6 Manquent 1 . IIO ■ 3 z es.

3 1 4 Idem , . . 1 4 4 3 zes.

6 1 4 idem . , , IZ 3 2 es.

Total de ce qui manque à ces 3 art. z 66 i

Comparaifon des deux produits,

Bon • 315

Manque z 66

Refte de bon 49 32 e5, pour lefquels il faut

mettre quatre gros & demi de cuivre, & alors la

fonte fera au titre de z 1 carats | . Le poids des

matières fe trouvant par conféquent augmenté juf-

qu’à douze marcs quatre onces jufte à caufe de

l ’augmentation de l'alliage.

Il ne, refte plus, qu’à fçavoir comment fe peut

calculer la proportion qu’il y a entre quarante-neuf

trente-deuxièmes d’or fin, & quatre gros & demi

de cuivre ; mais l’opération en eft facile , pour peu

que l’on fçaehe les premiers élémens de l’arithmétique

, & qu’on foit inftruit que 696 ■—■ 3 z es de

bon , valent un marc de cuivre , e’eft-à-dire , 64

g ro s, & que fur ce pied-là cinq trente-deuxièmes

çiqq huitièmes valent un gros»

Cet exemple,.qui eft pour l’excédent dit titre,

peut aufli fervir pour le défaut 3 mais alors il faudroit

ajouter du fin autant de trente-deuxièmes, qu’on

en auroit trouvé de manque.

Les principales raifons que les auteurs donnent

de Y alliage des monnoies , font i°. le mélange

des métaux, qui au fortir des mines ne fe trouve

pas d’une pureté parfaite 3 z°. le ménage de la

dépenfe que l’on ferait obligé de faire, s’il les

failoit affiner 5 30. l’obligation où l’on eft de les

rendre plus durs , en y faifant entrer quelque portion

d’un autre métal, pour empêcher la diminution

que le frai pourroit caufer au poids des efpèees 3

4°. la fonte des monnoies étrangères qui font alliées 3

5°. les dépenfes de la fabrication qui fe doivent

prendre fur le s efpèees fabriquées 3 6°. enfin, le

droit de feigneuriage qui revient au fouverain , à

caufe dû pouvoir qu’il a de faire battre monnoie dans

les- états.

L’alliage du cuivre pour les ftatues, les canons

ou les cloches , a aufli fes proportions : mais comme

elles font arbitraires , & qu’elles dépendent abfolu-

ment du goût & de l’expérience des fondeurs , iî

n’eft guères poflîble d’en donner des règles certaines.

M. Felibien prétend que le bon alliage pour les

ftatues ou figures de bronze, doit être fait avec

moitié de rolette , ou cuivre rouge, ■ & moitié de

léton, où cuivre jaune. D’autres veulent, & c’eft

le fentiment de M. :de Saint-Remy , qu’il doit y

| entrer quatre livres d’étain & huit livres de léton fur

chaque cent pefant de cuivre rouge. On laiffe a

ceux qui ont acquis de l’expérience dans la fonte

8c alliage dés- métaux 5 à décider lequel des deux

'a le plus de raifon.

Pour faire Y alliage propre aux canons, mortiers

1 & autres pièces d’artillerie de bronze , on fe fert

du meilleur & du plus doux étain de Cornouaille.

Il en faut jufqu’à fix & huit livres pour cent de

cuivre rouge', plus ou moins, fuivant que ce dernier

métal fe trouve de bonne ou de mauvaifc

qualité.

U alliage pour les cloches fe fait ordinairement

avec vingt livres d’étain le plus du r, fur un cent

péfant de rolette.

L3alliage pour les différentes fortes d’étains defti-

nés pour la vaifîëlle, ou autres uftenfiles, fe fait

avec le cuivre rouge, la régule d’antimoine , l’étain

1 de glace ou le plomb. Les potiers d’étain de Paris

! difeiit alloyage au lieu & alliage. Ils ont tiré ce

terme de leurs ftatuts , où il eft dit, que le bon fin

j étain fonnant fera alloyé de fin cuivré & d’étain de

glace. Voyez Etain. V ous y trouverez la manierez,

a, allier les différentes fortes d'étain.

A L L O C A T IO N . ( Terme de reddition de.

compte ) qui fe dit -quand on a approuvé , alloue

ou admis un article de l’une des trois parties d’un

compte , recette , idépenfe ou reprife, pour le pafler

en compte à l’état final. •

Allonge. Se dit dans le- commerce des dentelles

de Flandre , des morceaux que les marchands

<jui

m

gui veulent frauder le droit de marque defdites dentelles,

font ajouter, & pour ainfi dire, rentrer aux relies

de dentelles qui ont été anciennement marquées.

L’arrêt du Z4 juin 1684, concernant ladite marque,

porte quelle fera appofée à 1 un des bouts des

dentelles, & aux allonges qui fe rencontreront en

chacune pièce.

ALLONGER. En termes de manufactures .de

lainage , fignifîe rendre une étoffe plus longue , à

force de la tirer avec des machines ou inftrumens,

pour en avoir un plus grand aunage. Les réglemens

des manufactures défendent de tirer, allonger ni

arramer aucune pièce de marchandifes , tant en

blanc qu’en teinture j mais quelle eft la garantie de

leur exécution ?

ALLOUÉ. ( Terme en ufage dans Us communautés

des arts & métiers ). C’eft un garçon q u i, au

fortir du temps de fon apprentifîage , s’engage chez

un maître du métier dont il eft apprentif, pour y

faire le temps du fervice ordonné par les ftatuts 3

car les marchands & ouvriers privilégiés , pour

éviter la concurrence, ont grand foin non-feulement

de teftreindre le nombre des apprentifs, mais

encore de leur prefcrire , quand ils fçavent leur

métier, un temps plus ou moins lo n g , pendant

lequel ils ne peuvent pas exercer leur induftrie

pour leur propre compte, mais font obligés de

:fervir les maîtres. On fent bien l’utilité de ce réglement

pour les maîtres', & on conçoit que le pauvre

apprentif eft forcé de s’y fou mettre. Mais le public

.confommateur a-t-il donné fon confentement à ces

monopoles , & les niaîtres ont-ils droit de l’y fouine

ttre ? N’e ft-il pas étrange qu’on ait attendu fi

long-temps à faire une queftion fi fimple & fi naturelle

? Ce n’eft pas à la liberté feule de ce garçon

que vous attentez, en lui défendant de travailler

pour moi 5 c’eft aufli à la mienne. De quel droit

m’iinpofez-vous un pareil joug?

Alloué. ( Terme qui f e met dans la marge d'un

compte d’ordre, vis-à-vis les articles de dépenfe ).

On dit alloué pour la dépenfe, 8ç accordé pour la

recette & la reprife.

ALLOUER. ( Approuver quelque article , le

paffer, en demeurer d'accord ). Il fe dit particulièrement

en fait de compte, notamment des articles

de la dépenfe, à côté defquels en examinant un

compte pour l’arrêter, celui à qui on le rend , mec

en apoftille alloué, pour dire qu’il le paffe. Quelquefois

on met Amplement alloué, quand la partie

eft affez juftifîée3 & quelquefois alloué en rapportant

quittance , ou juftifîant de l’ordre , quand l’article

n’eft pas allez certain ou affez éclairci. Je

vous allouerai cette fomme dans votre compte :

cette dépenfe ne lui fera pas allouée 3 pour lignifier

qu’on tiendra compte de l'une , & non pas de

Vautre.

ALLO Y. (Titre ou bonté intérieure) que doivent

avoir les monnoies ou les ouvrages d’or 8c d’argent,

fuivant les ordonnances du prince. L'alloy de l’or

peftime par^carats, & celui de l’argent par deniers.

Ççffltnprcç» Tpmç I f

Le terme à’alloy n’èft guères d’ufage dans les

monnoies : on s’y fert plus ordinairement des mots

de titre , de fin & de loy. Voyez ces trois articles.

Dans l’ufage commun on dit de l’o r , de l’argent

de bon alloy, pour lignifier de l'or ou de l'argent

très-fin & à très-haut" titre. On dit de même de l’or ■

ou de l’argent de mauvais ou de bas alloy , pour

dire de l ’or ou de l’argent au-deffous du titre qu’ils

doivent avoir. ■

Alloy. On fe fert aufli de ce terme dans le commerce,

pour lignifier qu'une marchandife, une drogue

n’eft pas de bonne qualité.

ALLOYAGE. ( Terme en ufage che{ les potiers

d’étain) y pour lignifier Y alliage ou mélange des

métaux. Voyez alliage.

ALLOYAU. ( Terme burlefque) qu’on a donné

à la confrérie des garçons marchands , établie à

Paris dans Téglife de la baffe Sainte Chapelle du

Palais, fous l’invocation de S. Louis. Ils prétendent

avoir droit-de faire payer un droit de confrérie à

tous les garçons qui fervent les marchands, à moins

qu’il ne foient reçus marchands eux - mêmes 3 &

vont à cet effet en vifite chez chacun d’eux pour

exiger ce droit. On les nomme vulgairement les

confrères d'alloyau.

ALLUMELLE. ( Fer délié & plat ) qui fait la

lame des; épées , couteaux & autres inftrumens

tranchans.

Les allumelles de couteaux de toutes fortes ,

payent en France de droits d'entrée une livre dix

fols du cent péfant.

ALLUMETTE. Petit bâton de bois fec , de

rofeau ou de chenevotte., trempé des deux bouts

dans du foufre , qui fert à allumer la chandelle. On

appelle par -mépris marchands d'allumettes les marchands

dont le négoce eft peu confidérable.

Les allumettes payent en France de droits

d’entrée deux fols du cent péfant, & un fo l de

droits de fortie. On voit que rien n'eft oublié

dans ces fameux tarifs de M. Colbert.

ALLURE ou ALLEVEURE. ( Petite monnoie

de cuivre ) qui fe fabrique en Suède , & qui vaut

environ 4 fols de France, Il faut deux allures pour le

roufting, & huit rouftings pour le marc de cuivre.

ALMADIE, eft un vaiffeau des Indes, fait en

forme de navette de tilïeran , à la réferve qu’il a

l’arrière quarré. Il y en a de quatre-vingt pieds de

long, & de fix ou fept de large. Ils peuvent contenir

quantité de marchandifes ; & c’eft avec quoi

les plus riches marchands Indiens font leur principal

commerce , foit qu’ils les chargent pour leur

propre compte, foit qu’ils les louent à fret aux

marchands d?Europe.

ALMANACH. Calendrier ou table où font marqués

les jours & fêtes de l’année, le cours du foleîl

& de la lune, 8c quantité d’autres ehofes curieufes

ou nécefîaires. ■ v_

Les marchands en ont toujours dans leur boutique,

& ne manquent point d*en porter dans leur agenda,

pour y trouver les dates dont jjs ont befoin»