Turnera.

r iac cs par la plupart des botanistes dans une famille distincte, les T u r nera

se rapprocbent beaucoup des types précédents, entre autres par leur

placentation pariétale, et nous en avons fait (Hist. des p la n t . , lY , 280)

une série de la lamille des Bixacées, voisine des Samydées, sans tonte-

fois, bien entendu, contester leurs affinités avec les Passifloracces dont les

Samydées sont aussi très voisines pa r les Ryania et autres genres analogues.

Les llenrs des Turnera ont un tube dont la gorge se dilate en un

limbe à cinq lames qiiinconciales, avec lesquelles alternent un même

nombre de pétales tordus, assez souvent remplacés par des langncttes

courtes et étroites qui ne se toncbent même pas dans le bouton. Les étamines

sont au nombre de cinq, alternes avec les pétales et s’insérant à

leur niveau ou plus bas sur le tnbc. Le gynécée est libre. Les placentas

pariétaux sont au nombre de 3 et portent cbacun 2 ovules ana-

tiopes, et le style est représenté par 3 b ran d ie s simples ou bifides,

stigmalifères au sommet. Le fruit est une capsule trivalve, quelquefois

allongée et siliquiforme, et les graines nombreuses, arillées et albuminées,

renferment un embryon axile, à peu près' cylindrique. Les Turne ra sont

des plantes berbacées, siiiiriitescentes ou frutescentes, à feuilles alternes,

entières, dentées ou pinnatifides. Leur limbe porte parfois à sa base deux

reiitlemcnts glanduleux, et leur pétiole est souvent accompagné de stipules

latérales. Leurs fleurs, de couleur très variable, sont solitaires,

axillaires, ou réunies en grappes, en cymes, ou en faux-capitnles.

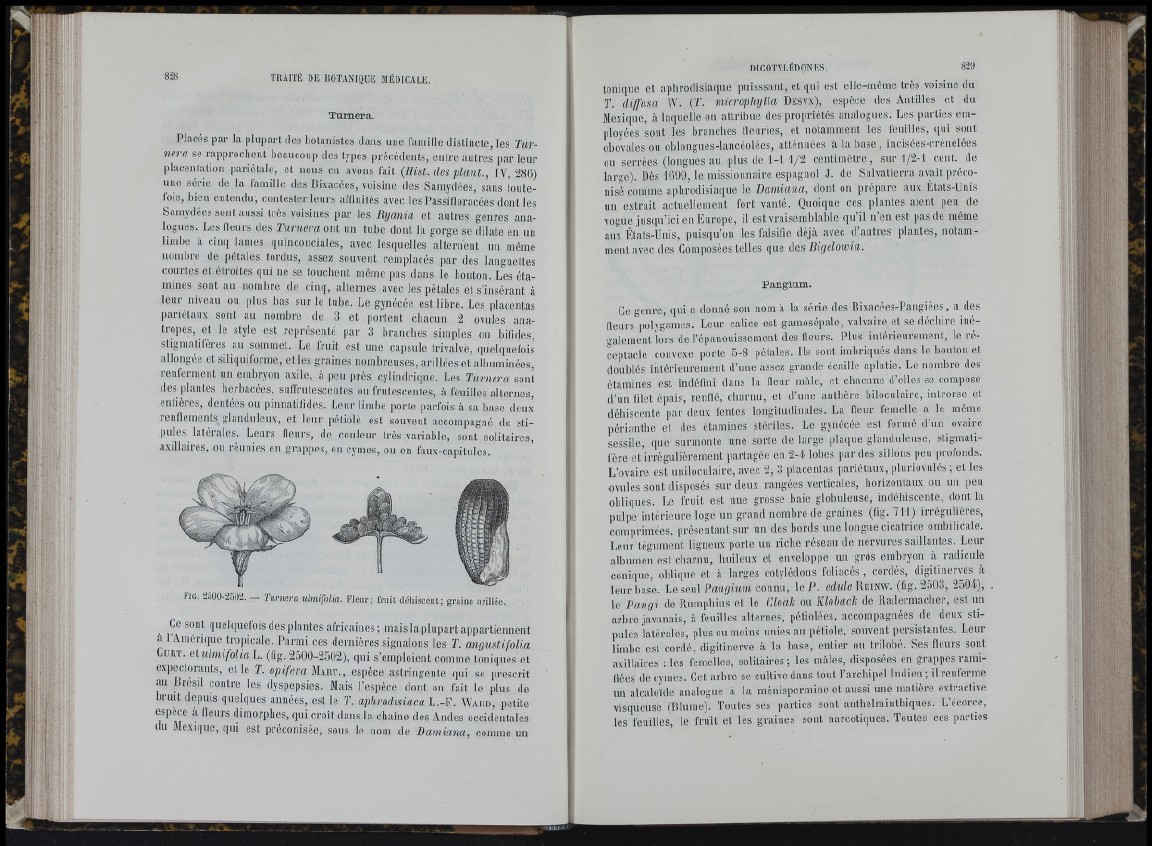

1 IG. -,500-2i)02. lu rn era , ubnifolict. Fleur; fruil déhiscent; graine arillée.

Ce sont quelquefois des plantes africaines ; mais la plupart appartiennent

a l ’Amerique tropicale. Parmi ces dernières signalons les T. angus t i fol ia

CuRT. d ulmi fol ia L . (fig. 2500-2502), qui s ’emploient comme toniques et

expectorants, et le T. opifera Ma r t . , espèce astringenle qui se prescrit

au Brésil contre les dyspepsies. Mais l ’espèce dont on fait le plus de

bruB depuis quelques années, est le T. aphrodisiaca L.-F . W a r d , petite

espèce à fleurs dimorpbes, qui croît dans la chaîne des Andes occidentales

du Mexique, qui est préconisée, sous le nom de ü am i a n a , comme un

tonique et aphrodisiaque puisssant, et qui est elle-même très voisine du

T. diffusa W . {T. microphylla D e s v x ) , espèce des Anlilles et du

Mexique, cà laquelle on attribue des propriétés cTmalogues. Les parties employées

sont les branches fleuries, et notamment les feuilles, (pii sont

obovales ou oblongues-lancéolées, alténuées à la b ase, incisées-crénelées

ou serrées (longues au plus de 1-4 1 /2 c entimè tre, sur 1/2-1 cent, de

large). Dès 1099, le missionnaire espagnol J. de Salvatierra avait préconisé

comme aphrodisiaque le Damiana, dont on prépare aux États-Unis

un extrait actuellement fort vanté. Quoique ces plantes aient peu de

vogue jusqu’ici en Europe, il est vraisemblable qu il n en est pas de même

aux États-Unis, puisqu’on les falsifie déjà avec d’autres plantes, notamment

avec des Composées telles que des Bigclowia.

P a n g i u m .

Ce genre, qui a donné son nom à la série des BixcTcées-Pangiées, a des

fleurs polygames. Leur calice est gamosépale, VcalvcTire et se déchire iné-

gcTlement lors de l’épanouissement des fleurs. Plus intérieurement, le r é ceptacle

convexe porte 5-8 pétales. Ils sont imbriqués dcuns le bouton et

doublés intérieurement d’une assez grande écaille aplatie. Le nombre des

étamines est indéfini dans la fleur mâle, et chacune d’elles se compose

d’nn filet épais, renflé, chcTrnu, et d’une anthère biloculaire, introrse et

déhiscente par deux fentes longitudinales. La fleur femelle a le môme

périanthe et des étamines stériles. Le gynécée est formé d’iin ovaire

sessile, que surmonte une sorte de large plaque glanduleuse, siigmati-

fère et irrégulièrement partagée en 2-4 lobes par des sillons peu profonds.

L’ovaire est uniloculaire, avec 2, 3 placentas pariétaux, pluriovulés; et les

ovules sont disposés sur deux rangées verticales, horizontaux ou un peu

obliques. Le fruit est une grosse baie globuleuse, indéhiscente, dont la

pulpe intérieure loge un grand nombre de graines (fig. 711) irrégulières,

comprimées, présentant sur un des bords une longue cicatrice ombilicale.

Leur tégument ligneux porte un ricbe réseau de nervures saillantes. Leur

albumen est cbarnu, huileux et enveloppe un grés embryon a radicale

conique, oblique et à larges cotylédons foliacés , cordés, digitinerves â

leur base. Le sm \ Pa n g ium connu, le P . edule R e in w . (fig. 2503, 2504),

le Pa n g i de Rumpliius et le Cloak ou Kloback de Radermacber, est un

arbre javanais, à feuilles alternes, pétiolées, accompagnées de deux stipules

latérales, plus ou moins unies au pétiole, souvent persistantes. Leur

limbe est cordé, digitinerve â la base, entier ou trilobé. Ses fleurs sont

axillaires ; les femelles, solitaires; les mâles, disposées en grappes ramifiées

de cymes. Cet arbre se cultive dans tout l’archipel In d ien ; il renferme

un alcalo'ide analogue â la ménispermine et aussi une matière extractive

visqueuse (Blnme). Toutes ses parties sont anthelmintliiques. L’écorce,

les feuilles, le fruit et les graines sont narcotiques. Toutes ces parties

i