bablement d’origine orientale, naturalisée dans presque toute l ’Europe,

sur le bord des cbemins, dans les terrains en fricbe. Son odeur est un peu

vineuse et fade. Son suc visqueux renferme, dit-on, de l ’azotate de potasse;

elle est réputée émolliente, diurétique et diapborétique; on emploie ses

feuilles et surtout ses fleurs, vraisemblablement peu actives.

Gonsoude.

Les fleurs des Gonsoudes (S ymp h y tum) , bermapbrodites et régulières,

ont une corolle tubuleuse, à limbe plus ou moins élargi, à cinq division?

dressées, valvaires, sauf au sommet où elles s’imbriquent. Ses appendices

creux sont coniques-comprimés ou lancéolés, allongés, cbargés vers les

bords de papilles. Les étamines, insérées au même niveau du tube et

incluses, ont des antbères introrses, dorsifixes, obtuses ou biapiculées au

sommet. Le gynécée, semblable à celui des Bourraches, possède un style

long et rectiligne, àsommet stigmatifère peu renflé et légèrement bilobé.

L’angle interne de chaque demi-loge présente un ovule attaché vers le

milieu de son bord interne par un court funicule oblique, et dont le micropyle

regarde en haut. Le fruit est formé de quatre ou d’un nombre

moindre d’achaines dressés, obliquement ovoïdes, plus ou moins arqués

et rugueux, implantés sur un réceptacle plan ou à peu près et appendiculés

d ’une large aréole. Les graines ovoïdes renferment un embryon

charnu, à cotylédons épais et à courte radicule supère, très courte. Les

Gonsoudes sont des herbes rudes, à racine souvent tubéreuse, à feuilles

basilaires ou alternes, souvent décurrentes, alternes, mais souvent presque

opposées par suite d ’entraînements. Les fleurs, blanches, jaunâtres , bleues,

rosées ou pourprées, sont disposées en cymes scorpioïdes deux ou plusieurs

fois bifurquées. Elles sont originaires de l ’Asie occidentale, de

l ’Afrique du Nord et de l ’Europe.

On emploie surtout en médecine la Grande-Consoude (S ymp h y tum

officinale L.) (fig. 3233-3235) ou Consyre, Confiée, Herbe à la coupure.

Langue de vache), herbe rude, haute de 30 à 80 centimètres, commune

dans les lieux bumides, dont les feuilles rudes sont ovales-oblongues, décurrentes

su r les tiges et les rameaux anguleux, el dont les fleurs sont blanches,

rosées ou d ’un violet terne. (Dimensions : feuille, 10-20 centimètres,

sur 4-10 eent. de large ; fleur, environ 1 cent.) On emploie peu en médecine

ses feuilles mucilagineuses ; mais on fait encore grand usage de sa portion

souterraine. Gelle-ci consiste en un épais rhizome, de la grosseur du bras,

qui porte des branches souterraines épaisses et trapues, cbargées de

bourgeons et de cicatrices de feuilles, et des racines adventives cylindriques

qui, à la fin de la saison, ont acquis au moins la grosseur du

doigt. La surface de toutes ces parties est noirâtre, et les sections intérieure

s, blanchâtres ou jau n â tre s , laissent écouler un suc rnucilagineux

très abondant. Les racines présentent, sous une couche subéreuse foncée,

en partie exfoliée, un parencbyme à éléments plus longs en travers que

de dehors en dedans. Plus intérieurement, ju sq u ’à la gaine des faisceaux,

ils deviennent plus petits et se disposent plus régulièrement en séries

rayonnantes qui font suite à celles des éléments du bois. Gelui-ci est pa r semé

de gros vaisseaux isolés ou réunis en petit nombre, autour desquels

les phytocystes ligneux deviennent pressés et rayonnants sur la coupe

transversale, formant aux vaisseaux une sorte de gaine résistante. Sur la

coupe longitudinale, ces vaisseaux, tons de la même variété, plus nom ^

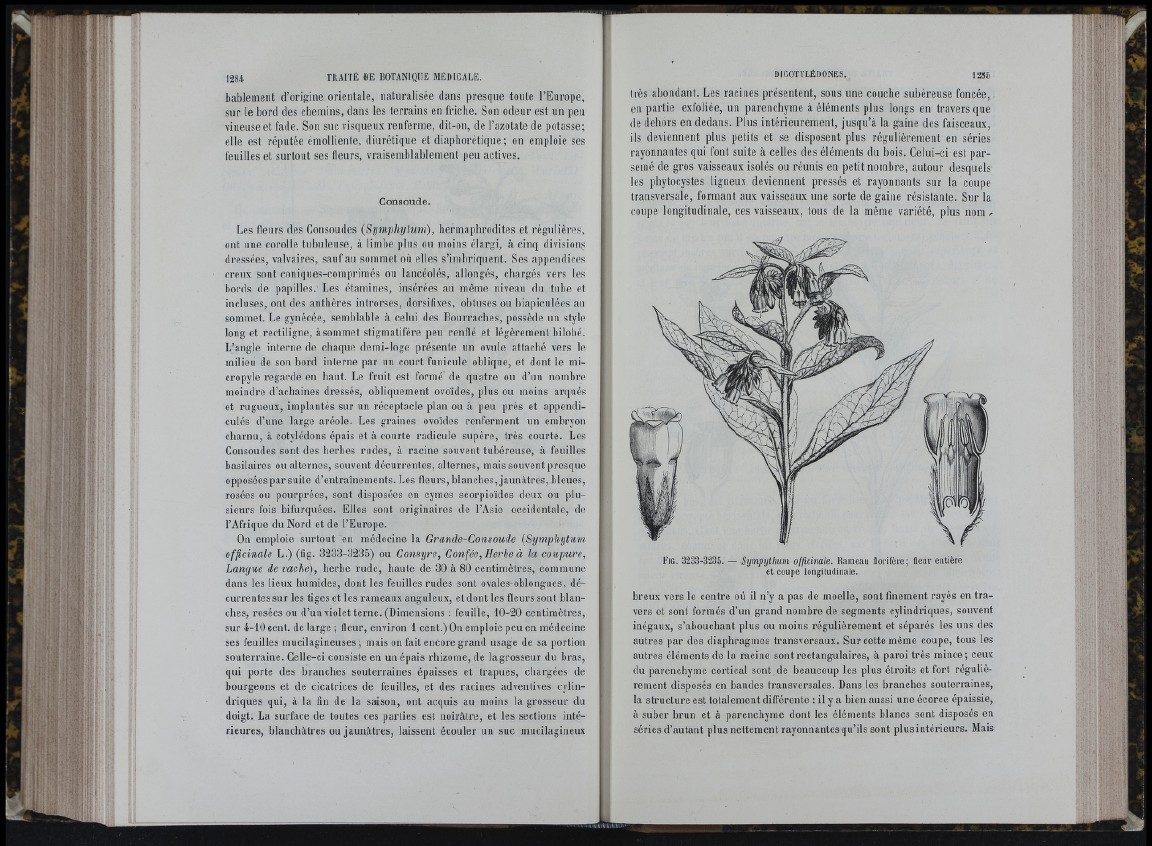

Eig. 3233-3235. — S ym p y tliu m o fficin a le. Rameau florifère; fleur entière

et coupe longitudinale.

breux vers le centre où il n ’y a pas de moelle, sont finement rayés en tra vers

et sont formés d ’un grand nombre de segments cylindriques, souvent

inégaux, s ’abouchant plus ou moins régulièrement et séparés les uns des

autres par des diaphragmes transversaux. Su r cette même coupe, tous les

autres éléments de la racine sont rectangulaires, à paroi très mince ; ceux

du parenchyme cortical sont de beaucoup les plus étroits et fort régulièrement

disposés en bandes transversales. Dans les branches souterraines,

la s tructure est totalement différente : il y a bien aussi une écorce épaissie,

à suber bru n et à parenchyme dont les éléments blancs sont disposés en

séries d’autant plus nettement rayonnantesqu’ils sont plus intérieurs . Mais