mort , foit par contrat de mariage ou autrement.

Comme les qualités de donateur 8c de donataire

font relatives, il y a autant de fortes de donateurs

que de donataires ; fa voir donateur entre-vifs 8c à

-caufe de mort, ou par teftament ; donateur par contrat

de mariage ; donateur mutuel, à titre de furvie,

<S*c. Voyez ci-devant DONATAIRE, & ci-après DONATION,

(A ) _

DONATIF, f. m. (Hiß. anc.') préfent qu’on fait

•à une perfonne : en ce fens ce terme eft vieux ; on

dit plutôt gratification. Il ne s’employe proprement

qu’en parlant des libéralités que les magiftrats ou les

eonfuls de Rome faifoient au peuple ou aux foidats.

Les Romains faifoient de grands donàtifs à leurs

foidats. Julia-Pia femme de l’empereur Severe, eft

appellée dans certaines médailles mater caftrorum, à

caufe de fa bonté pour les foidats, & du foin qu’elle

prenoit de faire augmenter leurs donàtifs, &c.

Donatif fignifioit proprement un don fait aux foidats

; & congiarium, un don fait au peuple. Voyez

ÇONGIAIRE.

Saumaife dans les notes fur la vie d’Héliogabale

par Lampride, parlant d’un préfent ou donatif que

cet empereur fit aux foidats de trois pièces d’or par

tête, remarque que c’étoit le taux ordinaire auquel

la loi fixoit ces fortes de dons.

Cafaubon dans les notes fur la vie de Pertinax par

Capitolin, dit que Pertinax promit 3000 deniers à

chaque foldat, ce qui monte à environ trente écus

de notre monnoie. Le même auteur ajoute que la

loi fixoit ces préfens à zoooo deniers, 8c qu’il n’é-

toit pas ordinaire de donner moins, fur-tout aux

foidats prétoriens ; que les centurions avoient le

double, les tribuns à proportion, &c. Dicl, de Trév.

8c Chambers.(G')

D o na tif , (Hiß. eccléf. d'Angl.') fe dit en Angle-

terre d’un bénéfice donné & conféré à une perfonne

par le fondateur ou le patron, fans préfentation ,

inftitution ou inftallation par l ’ordinaire. Voyez Bén

é f ice.

Si des chapelles fondées par des laïcs, ne font

point approuvées par le diocéfain, ou , comme l’on

d it , ne font point fpiritualifées, on ne les regarde

pas comme de véritables bénéfices ; elles ne peuvent

être conférées par l’évêque, mais elles relient

à la pieufe difpofition des fondateurs ou de leurs héritiers,

qui peuvent conférer ou donner ces chapelles

fans l’évêque. Voyez CHAPELLE.

Gwin obferve que le roi pouvoit anciennement

fonder une chapelle libre, 8c l’exempter de la jurif-

diriion du diocéfain ; ainfi il peut par des lettres-

patentes donner le pouvoir ou la liberté à une perfonne

ordinaire de fonder une chapelle de cette ef-

pece , & de la faire donative 8c non préfentable : &

le chapelain ou le bénéficier ne pourra être deftitué

que par le fondateur ou fes héritiers, & non par l’évêque

; 8c il paroît que c’eft de-là que les donàtifs

ont pris leur origine en Angleterre.

Anciennement tous les évêchés étoient donàtifs

par le roi. De plus, quand un évêque reçoit un bénéfice

, cette collation eft proprement un donatif, à

caufe que l’on ne peut préfenter un évêque à lui-

même. Voye1 Bén é f ic e , Pa t r o n , Présentation

,.C o lla t io n , &c. Chambers. ( G)

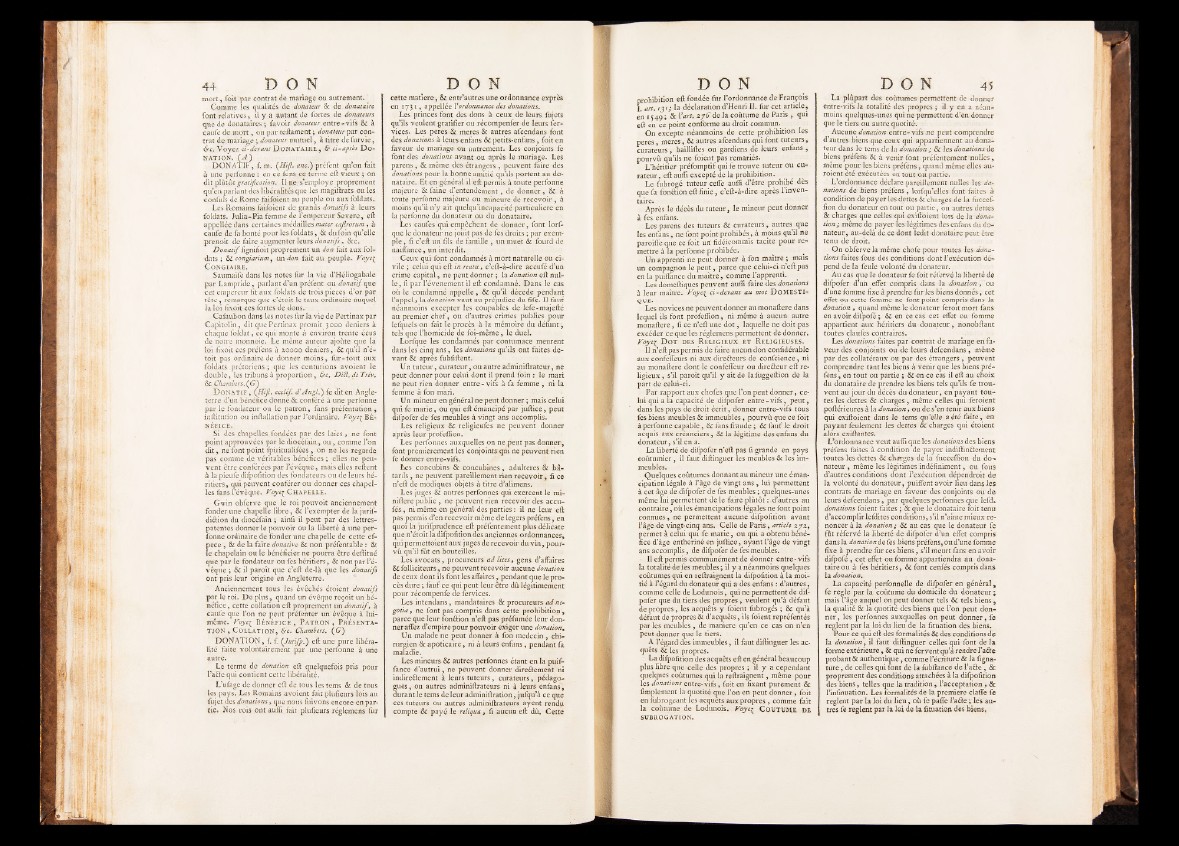

DONATION, f. f. (Jurifp.) eft une pure libéralité

faite volontairement par une perfonne à une

autre.

Le terme de donation eft quelquefois pris pour

Tarie qui contient cette libéralité.

L’ufage de donner eft de tous les tems & de tons

les pays. Les Romains avoient fait piufieurs lois au

fujet des donations, que nous lui'vons encore en partie.

Nos rois ont aufîi fait piufieurs réglemens fur

cette matière, 8c entr’autres une ordonnance exprès

en 173 1 , appellée l’ordonnance des donations.

Les princes font des dons à ceux de leurs fujets

qu’ils veulent gratifier ou récompenfer de leurs fer-

vices. Les peres 8c meres & autres afeendans font

des donations à leurs enfans 8c petits-enfans, foit en

faveur de mariage ou autrement. Les conjoints fe

font des donations avant ou après le mariage. Les

parens , 8c même des étrangers , peuvent faire des

donations pour la bonne amitié qu’ils portent au donataire.

Et en général il eft permis à toute perfonne

majeure & faine d’entendement, de donner, & à

toute perfonne majéure ou mineure de recevoir , à

moins qu’il n’y ait quelqu’incapacité particulière en

la perfonne du donateur ou du donataire.

Les caufes qui empêchent de donner, font lorf-

que le donateur ne joiiit pas de fes droits ; par exemple

, fi c’eft un fils de famille , un muet & fourd de

naiflance, un interdit.

Ceux qui font condamnés à mort naturelle ou civile

; celui qui eft in reatu, c’eft-à-dire accufé d’un

crime capital, ne peut donner ; la donation eft nulle

, fi par l’évenement il eft condamné, Dans le cas

où le condamné appelle, 8c qu’il décédé pendant

l’appel, la donation vaut au préjudice du fifç. Il faut

néanmoins excepter les coupables de lefe-majefté

au premier chef, ou d’autres crimes publics pour

lefquels on fait le procès à la mémoire du défunt

tels que l’homicide de foi-même, le duel.

Lorfque les condamnés par contumace meurent

dans les cinq ans, les donations qu’ils ont faites devant

8c après fubfiftent.

Un tuteur, curateur, ou autre adminiftrateur, ne

peut donner pour celui dont il prend foin : le mari

ne peut rien donner entre - vifs à fa femme , ni la

femme à fon mari.

Un mineur en général ne peut donner ; mais celui

qui fe marie, ou qui eft émancipé par juftice, peut

difpofer de fes meubles à vingt ans accomplis.

Les religieux 8c religieufes ne peuvent donner

après leur profefllon.

Les perfonnes auxquelles on ne peut pas donner j

font premièrement les conjoints qüi ne peuvent rien

fe donner entre-vifs.

Les concubins & concubines, adultérés & bâtards

, ne peuvent pareillement rien recevoir , fi ce

n’eft de modiques objets à titre d’alimens.

Les juges & autres perfonnes qui exercent le mi-

niftere public , ne peuvent rien recevoir des accu-

fés , ni même en général des parties : il ne leur eft

pas permis d’en recevoir même de légers préfens, en

quoi la jurifprudènce eft préfentement plus délicate

que n’étoit la difpofition des anciennes ordonnances,

qui permettoient aux juges de recevoir du vin, pourvu

qu’il fût en bouteilles.

Les avocats, procureurs ad lues, gens d’affaires

8c. folliciteurs, ne peuvent recevoir aucune donation

de ceux dont ils font les affaires, pendant que le procès

dure ; fauf ce qui peut leur être dû légitimement

pour récompenfe de fervices.

Les intendans, mandataires & procureurs ad ne-

gotia, ne font pas compris dans cette prohibition ,

parce que leur fonriion n’eft pas préfumée leur donner

affez d’empire pour pouvoir exiger une donation.

Un malade ne peut donner à fon médecin , chirurgien

& apoticaire, ni à leurs enfans, pendant fa

maladie.

Les mineurs 8c autres perfonnes étant en la puif-

fance d’autrui, ne peuvent donner directement ni

indirectement à leurs tuteurs, curateurs, pédagogues

, ou autres adminiftrateurs ni à leurs enfans'l

durant le tems de leur adminiftration, jufqu’à ce que

ces tuteurs ou autres adminiftrateurs ayent rendu

compte 8c payé le reliqua, fi aucun eft dû. Cette

prohibition eft fondée fur l’ordonnance de François

I. art. 131; la déclaration d’Henri II. fur cet article,

en 1549 ; & l'art. 2.76 de la coûtume de Paris , qui

eft en ce point conforme au droit commun.

On excepte néanmoins de cette prohibition les

peres, meres, 8c autres afeendans qui font tuteurs ;

curateurs, bailliftes ou gardiens de leurs enfans ,

pourvû qu’ils ne foient pas remariés.

L’héritier préfomptif qui fe trouve tuteur ou curateur

, eft aufîi excepté de la prohibition.

Le fubrogé tuteur ceffe aufîi d’être prohibe dès

que fa fonûion eft finie, c’eft-à-dire après l’inventaire.

Après le décès du tuteur, le mineur peut donner

à fes enfans.

Les parens des tuteurs & Curateurs, autres que

les enfans, ne font point prohibés, à moins qu il ne

paroifle que ce foit un’ fidéicommis tacite pour remettre

à la perfonne prohibée. ^

Un apprenti ne peut donner à fon maître ; mais

un compagnon le peut, parce que celui-ci n’eft pas

en la puiffance du maître, comme l’apprenti.

- Les domeftiques peuvent aufîi faire des donations

à leur maître. Voyez ci-devant au mot DOMESTIQUE.

Les novices ne peuvent donner au monaftere dans

lequel ils font profefïion, ni même à aucun autre

monaftere, fi ce n’eft une dot, laquelle ne doit pas

excéder ce que les réglemens permettent de donner.

Voye^ D o t des Religieux et Religieuses.

Il n’eft pas permis de faire aucun don confidérable

aux confeffeurs ni aux directeurs de confcience, ni

au monaftere dont le confeffeur ou directeur eft religieux

, s’il paroît qu’il y ait de la fuggeftion de la

part de celui-ci.

Par rapport aux chofes que l’on peut donner, celui

qui a la capacité de difpofer entre-vifs, peut,

dans les pays de droit écrit, donner entre-vifs tous

fes biens meubles & immeubles, pourvû que ce foit

à perfonne capable, 8c fans fraude ; 8c fauf le droit

acquis aux créanciers, 8c la légitime des enfans du

donateur, s’il en a.

La liberté de difpofer n’éft pas fi grande en pays

eoûtumier, il faut diftinguer les meubles & les immeubles.

Quelques coûtumes donnant au mineur une émancipation

légale à l’âge de vingt ans , lui permettent

à cet âge de difpofer de fes meubles ; quelques-unes

même lui permettent de le faire plûtôt : d’autres au

contraire, où les émancipations légales ne font point

connues, ne permettent aucune difpofition avant

l’âge de vingt-cinq ans. Celle de Paris, article 272,

permet à celui qui fe marie, ou qui a obtenu bénéfice

d’âge entheriné en juftice, ayant l’âge de vingt

ans accomplis, de difpofer de fes meubles.

• Il eft permis communément de donner entre - vifs

la totalité de fes meubles ; il y a néanmoins quelques

coûtumes qui en reftraignent la difpofition à la moitié

à l’égard du donateur qui a des enfans : d’autres,

comme celle de Lodunois,. qui ne permettent de difpofer

que du tiers des propres, veulent qu’à défaut

de propres, les acquêts y foient fubrogés ; 8c qu’à

défaut de propres & d’acquêts, ils foient repréfentés

par les meubles, de maniéré qu’en ce cas on n’en

peut donner que le tiers.

A l’égard des immeubles, il faut diftinguer les acquêts

8c les propres.

La difpofition des acquêts eft en général beaucoup

plus libre que celle des propres ; il y a cependant

quelques coûtumes qui la reftraignent, même pour

les donations entre-vifs, foit en fixant purement 8c

Amplement la quotité que l’on en peut donner , foit

en fubrogeant les acquêts aux propres , comme fait

la coûtume de Lodunois, Voyez C outume de

subrogation.

La plupart des coûtumes permettent de donner

entre-vifs la totalité des propres ; il y en a néanmoins

quelques-unes qui ne permettent d’én donner

que le tiers ou autre quotité.

Aucune donation entre-vifs ne peut comprendre

d’autres biens que ceux qui appartiennent au donateur

dans le tems de la donation ; 8c les donations de

biens préfens 8c à venir font , préfentement nulles,

même pour les biens préfens, quand même elles auraient

été exécutées en tout ou partie.

L’ordonnance déclare pareillement nulles les donations

de biens préfens, lorfqu’elles font faites à

condition de payer les dettes & charges, de la fuccef-

fion du donateur en tout ou partie, ou autres dettes

& charges que celles qui exiftoient lors de la donation;

même de payer les légitimes des enfans du donateur,

au-delà de ce dont ledit donataire peut être

tenu de droit.

On obferve la même chofe pour toutes les dénotions

faites fous des conditions dont l’exécution dépend

de la feule volonté du donateur.

Au cas que le donateur fe foit réfervé la liberté de

difpofer d’un effet compris dans la donation, ou

d’une fomme fixe à prendre fur les biens donnés, cet

effet ou cette fomme ne font point compris dans la

donation , quand même le donateur ferait mort fans

en avoir dilpofé ; & en ce cas cet effet ou fomme

appartient aux héritiers du donateur, nonobftant

toutes çlaufes contraires.

Les donations faites par contrat de mariage en faveur

des conjoints ou de leurs defeendans , même

par des collatéraux ou par des étrangers, peuvent

comprendre tant les biens à venir que les biens préfens

, en tout ou partie ; & en ce cas il eft au choix

du donataire de prendre les biens tels qu’ils fe trouvent

au jour du décès du donateur, en payant toutes

les dettes 8c charges, même celles qui feraient

poftérieures à la donation, ou de s’en tenir aux biens

qui exiftoient dans le tems qu’elle a été faite, èn

payant feulement les dettes & charges qui étoient

alors exiftantes.

L’ordonnance veut aufli que les donations des biens

préfens faites à condition de payer indiftinriement

toutes les dettes & chargés de la fucceflion du donateur

, même les légitimes indéfiniment, ou fous

d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de

la volonté du donateur, puiffent avoir lieu dans les

contrats de mariage en faveur des conjoints oiv de

leurs defeendans, par quelques perfonnes que lefd,

donations foient faites ; & que le donataire loit tenu

d’accomplir lefdites conditions, s’il n’aime mieux renoncer

à la donation; 8c au cas que le donateur fe

fût réfervé la liberté de difpofer d’un effet compris

dans la donation de fes biens préfens, ou d’une fomme

fixe à prendre fur ces biens, s’il meurt fans en avoir

difpofé , cet effet ou fomme appartiendra au donataire

ou à fes héritiers, 8c font cenfés compris dans

la donation..

La capacité perfonnelle de dilpofer en général,

fe réglé par la coûtume du domicile du donateur ;

mais l’âge auquel on peut donner tels 8c tels biens,

la qualité & la quotité des biens que l’on peut donner',

les perfonnes auxquelles on peut donner, fe

règlent par la loi du lieu de la fituation des biens.

Pour ce qui eft des formalités 8c des conditions dé

la donation, il faut diftinguer celles qui font de la

forme extérieure, & qui ne fervent qu’à rendre l’a rie

probant & authentique, comme l’écriture & la figna-

ture, de celles qui font de la fubftance de Tarie, &

proprement des conditions attachées à la difpofition

des biens, telles que la tradition, l’acceptation , &

l’infinuation. Les formalités de la première claffe fe

règlent par la loi du lieu, où fe paffe Tarie ; les autres

fe règlent par la loi de la fituation des biens.