deurs; les parois en restent sombres, et dans toutes les

anfractuosités croissent des fougères et d’autres plantes qui se

plaisent à l’ombre et à l’humidité. Des pins se montrent seulement

sur les hauteurs, et des touffes de plantes cultivées se

voient çà et là, partout où les pentes offrent des espaces assez

larges pour qu’on puisse y semer quelques graines. Des écueils

cachés bordent le rivage, mais l’eau est profonde, et même en

temps de maigres eaux, on peut jeter la sonde en maints endroits

de ces défilés sans trouver le fond à 30 mètres ; pendant le plus

fort des inondations, c’est-à-dire au mois d’août, quand le flot

entraîne vers la mer les neiges fondues des plateaux du Tibet

oriental, le niveau de l’eau s’élève, comme dans les défilés d’en

amont de Soui fou, à 20 ou 21 mètres à certains passages de ces

étroites gorges plus resserrés que d’autres. Pour éviter l’atteinte

du flot rayé de boues, toutes les maisons se sont perchées

sur le haut des promontoires.

Fréquemment les terrains des deux bords, composés, en certains

endroits, de grès compacts qui reposent sur des couches

plus molles, glissent en entier, de manière à rétrécir notablement

le fleuve et à causer ainsi la formation de rapides. Bourne

raconte comment en 1896, un de ces glissements du sol, représentant

une masse d’environ 30 millions de mètres cubes, se

produisit sur le versant septentrional, en ne laissant au courant

qu’un passage de 75 mètres. Des plantations de cannes à

sucre, des champs de céréales, des arbres, des maisons avaient

été entraînés à la surface de l’éboulis sans trop de dommage.

Personne n’avait péri à la suite de cet arrachement de terres,

causé par une pluie de quarante jours, mais les premiers

bateaux qui essayèrent de forcer la passe ayant sombré, plus

de mille hommes périrent dans ces diverses tentatives. Trois

mois après l’accident, des centaines de jonques attendaient à

l’amont et à l’aval, avec des marchandises pour une valeur de

plus de 20 millions ; toute une nouvelle ville peuplée, bruyante,

de porteurs, de revendeurs, de marins s’était fondée au-dessous

du promontoire de débris.

Pour peu que l’homme du gouvernail garde son sang-froid,

les bateaux et même les jonques peuvent descendre le fleuve

ou le remonter sans craindre de toucher sur un roc, mais à la

montée ils ont à lutter contre la violence du courant, qui en

quelques rapides n’est pas moindre de 18 à 19 kilomètres à

l’heure. Lehalage des barques est un labeur des plus pénibles.

Près de tous les endroits périlleux s’élèvent des villages peuplés

de bateliers de renfort. Parfois une centaine d’entre eux

doivent s’atteler à la corde de bambou d’une seule barque, et

là où le sentier manque, il leur faut escalader les rochers et

peser en même temps sur le câble ; un bouffon les précède,

sautant, gambadant, se jetant à genoux devant eux, pour les

encourager dans leur travail. Des bateaux de sauvetage,

peints en rouge, se tiennent aux endroits les plus dangereux.

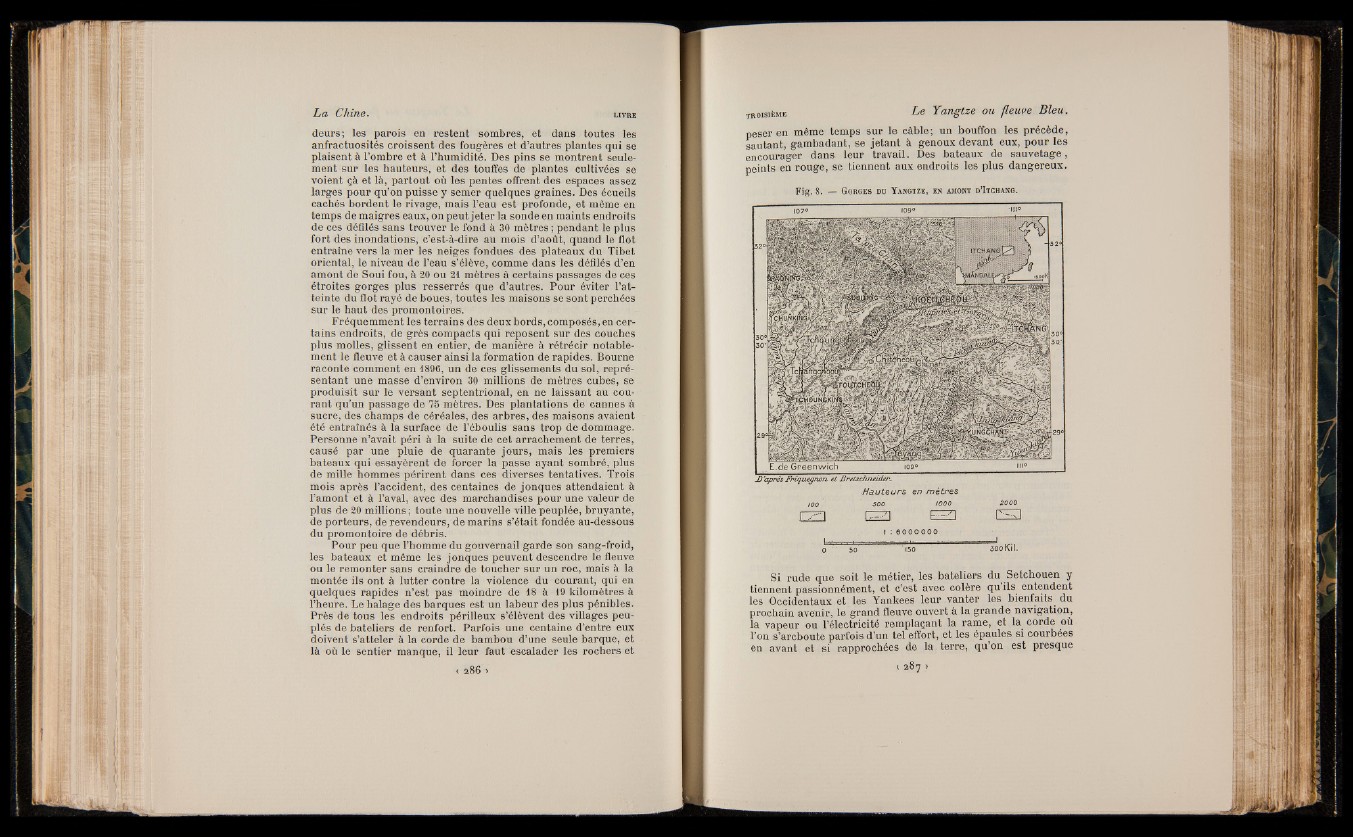

F i g . 8 . — G o r g e s du Y an gt z e , en amont d’It ch a n g .

■Hauteurs en mètres

zoo soo 1000 200Ò

.□ 3 (3 3 EE3 3 3

1 : 6 0 0 0 0 0 0

I ; r " ...— ------------ 1 m 0 ' ■ 5 0 ISO 3 0 0 m l .

Si rude que soit le métier, les bateliers du Setchouen y

tiennent passionnément, et c’est avec colère qu ils entendent

les Occidentaux et les Yankees leur vanter les bienfaits du

prochain avenir, le grand fleuve ouvert à la grande navigation,

la vapeur ou l’électricité remplaçant la rame, et la corde où

l’on s’arcboute parfois d’un tel effort, et les épaules si courbées

en avant et si rapprochées de la terre, qu’on est presque