h

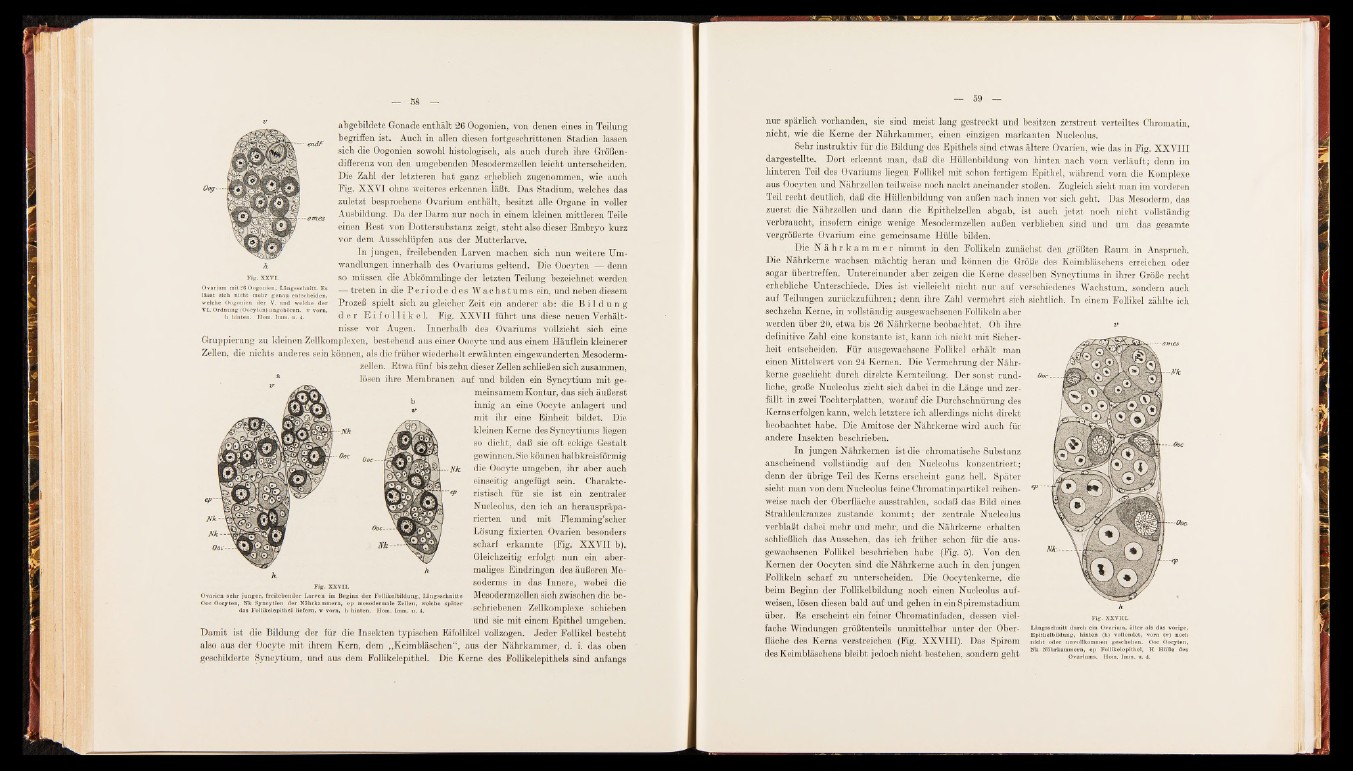

Fig. XXVI.

Ovarium mit ?6 Oogonien, Längsschnitt. Es

lä sst sich nicht mehr genau entscheiden,

welche Oogonien der V. und welche dei

VI. Ordnung (Oocyten) angehören, v vorn,

h hinten. Hom. Imm. u. 4.

abgebildete Gonade enthält 26 Oogonien, von denen eines in Teilung

begriffen ist. Auch in allen diesen fortgeschrittenen Stadien lassen

[¡sich die Oogonien sowohl histologisch, als auch durch ihre Größendifferenz

von den umgebenden Mesodermzellen leicht unterscheiden.

Die Zahl der letzteren hat ganz erheblich zugenommen, wie auch

Fig. XXVI ohne weiteres erkennen läßt. Das Stadium, welches das

zuletzt besprochene Ovarium enthält, besitzt alle Organe in voller

Ausbildung. Da der Darm nur noch in einem kleinen mittleren Teile

einen Rest von Dottersubstanz zeigt, steht also dieser Embryo kurz

vor dem Ausschlüpfen aus der Mutterlarve.

In jungen, freilebenden Larven machen sich nun weitere Umwandlungen

innerhalb des Ovariums geltend. Die Oocyten — denn

so müssen die Abkömmlinge der letzten Teilung bezeichnet werden

k— treten in die Per iode des Wachs t ums ein, und neben diesem

Prozeß spielt sich zu gleicher Zeit ein anderer ab: die B i l d u n g

d e r E i f o l l i k e l . Fig. XXVII führt uns diese neuen Verhältnisse

vor Augen. Innerhalb des Ovariums vollzieht sich eine

Gruppierung zu kleinen Zellkomplexen, bestehend aus einer Oocyte und aus einem Häuflein kleinerer

Zellen, die nichts anderes sein können, als die früher wiederholt erwähnten eingewanderten Mesodermzellen.

Etwa fünf bis zehn dieser Zellen schließen sich zusammen,

lösen ihre Membranen auf und bilden ein Syncytium mit gemeinsamem

Kontur, das sich äußerst

^ innig an eine Oocyte anlagert und

mit ihr eine Einheit bildet. Die

kleinen Kerne des Syncytiums liegen

so dicht, daß sie oft eckige Gestalt

gewinnen. Sie können halbkreisförmig

die Oocyte umgeben, ihr aber auch

einseitig angefügt sein. Charakteristisch

für sie ist ein zentraler

Nucleolus, den ich an herauspräparierten

und mit Flemming'scher

Lösung fixierten Ovarien besonders

scharf erkannte (Fig. XXVII bj.

Gleichzeitig erfolgt nun ein aber-

k h maliges Eindringen des äußeren Mesoderms

in das Innere, wobei die

Mesodermzellen sich zwischen die beschriebenen

Zellkomplexe schieben

und sie mit einem Epithel umgeben.

F ig . XXVII.

Ovarien sehr jun g er , freilebender Larven im Beginn de r Follikelbildung, Längsschnitte

Ooc Oocyten, Nk Syncytien der Kährkammern, ep mesodermale Zellen, welche später

das Follikelepithel liefern, v vorn, h hinten. Hom. Imm. u. 4.

Damit ist die Bildung der für die Insekten typischen Eifollikel vollzogen. Jeder Follikel besteht

also aus der Oocyte mit ihrem Kern, dem „Keimbläschen“, aus der Nährkammer, d. i. das oben

geschilderte Syncytium, und aus dem Follikelepithel. Die Kerne des Follikelepithels sind anfangs

nur spärlich vorhanden, sie sind meist lang gestreckt und besitzen zerstreut verteiltes Chromatin,

nicht, wie die Kerne der Nährkammer, einen einzigen markanten Nucleolus.

Sehr instruktiv für die Bildung des Epithels sind etwas ältere Ovarien, wie das in Fig. XXVIII

dargestellte. Dort erkennt man, daß die Hüllenbildung von hinten nach vorn verläuft; denn im

hinteren Teil des Ovariums liegen Follikel mit schon fertigem Epithel, während vorn die Komplexe

aus Oocyten und Nährzellen teilweise noch nackt aneinander stoßen. Zugleich sieht man im vorderen

Teil recht deutlich, daß die Hüllenbildung von außen nach innen vor sich geht. Das Mesoderm, das

zuerst die Nährzellen und dann die Epithelzellen abgab, ist auch jetzt noch nicht vollständig

verbraucht, insofern einige wenige Mesodermzellen außen verblieben sind und um das gesamte

vergrößerte Ovarium eine gemeinsame Hülle bilden.

, Die N ä h r k a m m e r nimmt in den Follikeln zunächst den größten Raum in Anspruch.

Die Nährkerne wachsen mächtig heran und können die Größe des Keimbläschens erreichen oder

sogar übertreffen. Untereinander aber zeigen die Kerne desselben Syncytiums in ihrer Größe recht

erhebliche Unterschiede. Dies ist vielleicht nicht nur auf verschiedenes Wachstum, sondern auch

auf Teilungen zurückzuführen; denn ihre Zahl vermehrt sich sichtlich. In einem Follikel zählte ich

sechzehn Kerne, in vollständig ausgewachsenen Follikeln aber

werden über 20, etwa bis 26 Nährkerne beobachtet. Ob ihre

definitive Zahl eine konstante ist, kann ich nicht mit Sicherheit

entscheiden. Für ausgewachsene Follikel erhält man

einen Mittelwert von 24 Kernen. Die Vermehrung der Nährkerne

geschieht durch direkte Kernteilung. Der sonst rundliche,

große Nucleolus zieht sich dabei in die Länge und zerfällt

in zwei Tochterplatten, worauf die Durchschnürung des

Kerns erfolgen kann, welch letztere ich allerdings nicht direkt

beobachtet habe. Die Amitose der Nährkerne wird auch für

andere Insekten beschrieben.

In jungen Nährkernen ist die chromatische Substanz

anscheinend vollständig auf den Nucleolus konzentriert;

denn der übrige Teil des Kerns erscheint ganz hell. Später

sieht man von dem Nucleolus feine Chromatinpartikel reihenweise

nach der Oberfläche ausstrahlen, sodaß das Bild eines

Strahlenkranzes zustande kommt; der zentrale Nucleolus

verblaßt dabei mehr und mehr, und die Nährkerne erhalten

schließlich das Aussehen, das ich früher schon für die ausgewachsenen

Follikel beschrieben habe (Fig. 5). Von den

Kernen der Oocyten sind die Nährkerne auch in den jungen

Follikeln scharf zu unterscheiden. Die Oocytenkerne, die

beim Beginn der Follikelbildung noch einen Nucleolus aufweisen,

lösen diesen bald auf und gehen in ein Spiremstadium

über. Es erscheint ein feiner Chromatinfaden, dessen vielfache

Windungen größtenteils unmittelbar unter der Oberfläche

des Kerns verstreichen (Fig. XXVIII). Das Spirem

des Keimbläschens bleibt jedoch nicht bestehen, sondern geht

v

h

Fig. XXVIII.

Längsschnitt durch ein Ovarium, älter als das vorige,

Epithelbildung, hinten (h) vollendet, vorn (v) noch

nicht oder unvollkommen g eschehen. Ooc Oocyten,

Nk Näkrkammern, ep Follikelepithel, H Hölle de s

Ovariums. Hom. Imm. u. 4.