sich oft sehattenartig gegen das Dorsum vor dem Fransenansatz hin ausdehnt. Im Saumfeld können

noch einige feine, undeutliche Linien von dunkler Färbung dem Saum parallel ziehen, auch sind die

Adern fein dunkler, ihre Enden öfters verbreitert angedunkelt, wodurch die Saumlinie gefleckt erscheinen

kann. Die Fransen sind heller bräunlichgrau. Die durchscheinenden Hinterflügd sind zart

bräunlichgrau, ihre Fransen heller, mit dunkler Teilungslinie. Kopf, Thorax und Abdomen sind braun-

grau, letzteres grob weißlichgrau behaart. Beim ? sind die Vorderflügel blaß bräunlichgrau, durchscheinend

und behaart, an der Costa und vor der Spitze stehen mehrere unregelmäßige, dunkelbraune

Fleckchen, ein größeres, oder auch einige, kleinere ain Dorsum. Der Kopf ist braungrau, der Thorax

und das starke Abdomen sind dunkler schwärzlichgrau, letzteres wollig heller behaart, mit dunkler

Dorsallinie und ebensolchen Segmenteinschnitten. .

Die Raupe ist hellgrün, mit noch helleren Subdorsallinien, der Kopf ist gelbgrünlich, öfters

seitlich schwarz punktiert, das Nackenschildchen gelblich oder auch schwärzlich. Sie lebt im Mai

bis in den Juli zwischen versponnenen Blättern von Berberis vulgaris, Ligustrum, Crataegus, Prunus

spinosa, Pyrus, Salix, ülmus, Ribes, Kubus idaeus, Rhamnus, Syringa, soll auch auf Arillmscus und

Chaerophyllum Vorkommen.

Der Falter erscheint im Oktober bis November; mitunter überwintern wohl auch einzelne

Puppen, die den Falter dann im Februar liefern.

Hab. Mitteleuropa (mit Ausnahme von Holland), Nordeuropa, Südostrußland. - •

2. Exapate duratella He y d . Mitt. der Schweiz. Ent. Ges. I, 1864, p. 190* F r e y ibid

I II p. 478. . ’

Flügel des $ mit etwas runderem Apex und weniger schrägem Saum. Spannweite 25 mm,

$ 10—11 mm. T a f . XI Fi g . 22 (<?), 23 ($).

Die Vorderflügel des d sind dünn beschuppt , zart bräunlich aschgrau, gegen das Dorsum hin noch

heller, fein braun bestäubt; alle Adern sind fein braun, an ihren Enden verbreitert, dunkel bestäubt.

Bei V3 der Flügellänge steht in der Mittelzelle ein- etwa viereckiger, brauner Fleck, am Ende der Zelle

ein dunkel braunschwarzer, rundlicher Fleck, von ihm ausgehend nach dem Tomus hin ein bräunlicher

Schattenfleck und ein ähnlicher am Dorsum vor dem Fransenansatz. Die Fransen sind grau,

mit bräunlicher Teilungslinie. Die Hinterflügel sind zart blaßgrau, mit fast gleichfarbigen Fransen,

deren Teilungslinie ziemlich undeutlich ist. Kopf und Thorax sind grau, das Abdomen ist hell bräunlichgrau.

Die kleinen Vorderflügelchen des ? sind milchweiß, mit unregelmäßigen, scharfen, fast

schwarzen Fleckchen an Costa und Dorsum, von denen sich einige bindenartig vereinigen. Kopf

Thorax und Abdomen sind bläulichgrau, letztere mit-schwärzlicher Dorsallinie und solchen Segmenteinschnitten.

Die Raupe ist braungrau, mit gelblichen Subdorsallinien, der Kopf ist hellbraun, das Nackenschildchen

gelblich, fein braun punktiert; sie lebt an Larix, vermutlich auch an anderen Pflanzen.

Hab. Rhaetische Alpen und Seealpen.

XV. Gattung: Anisotaenia Stph. (1829). Rbl. 1901.

O l i n d i a + S c i a p h i l a (Tr.) p. p. Gn. (1845).

O l i n d i a (Gn.) Led. (1859); He i n . (1863); S t gr. (1871).

A n i s o t a e n i a (St ph. ) + / s 6t r i a s Me yr . (1895).

Die unter dem Gattungsnamen Anisotaenia S t p h . hier vereinigten Arten erweisen sich in

mehrfacher Hinsicht als eng zusammengehörig und die Trennung der Gattung in zwei, wie M e y r i c k

es getan hat, ist durchaus ungerechtfertigt, da die ganz unbedeutenden Abweichungen im Flügelgeäder

völlig zurücktreten und durch eine ganz übereinstimmende eigenartige Bildung an den männlichen

Begattungsorganen mehr als genügend ausgeglichen werden. Von allen übrigen Gattungen der

Subfamilie unterscheidet sich dies Genus dadurch, daß auf den Hinterflügeln die Adern II und iTIj

recht entfernt voneinander entspringen, erstere aus der vorderen Ecke der Mittelzelle, letztere aus Vs

der Querader; bei 2/ 3 derselben entspringt dann Ader III2 und aus der hinteren Ecke III3 und IVX

entweder aus einem Punkte öder ganz kurz gestielt. Nirgends sonst ist die, mehrfach geknickte,

Querader derartig gleichmäßig für den Usprung der genannten Adern in Anspruch genommen. Auf

den Vorderflügeln zieht Ader II5 entweder in den Saum nahe der Spitze oder in diese selbst. Die

Mittelzelle hat zwei feine Teilungsadern.

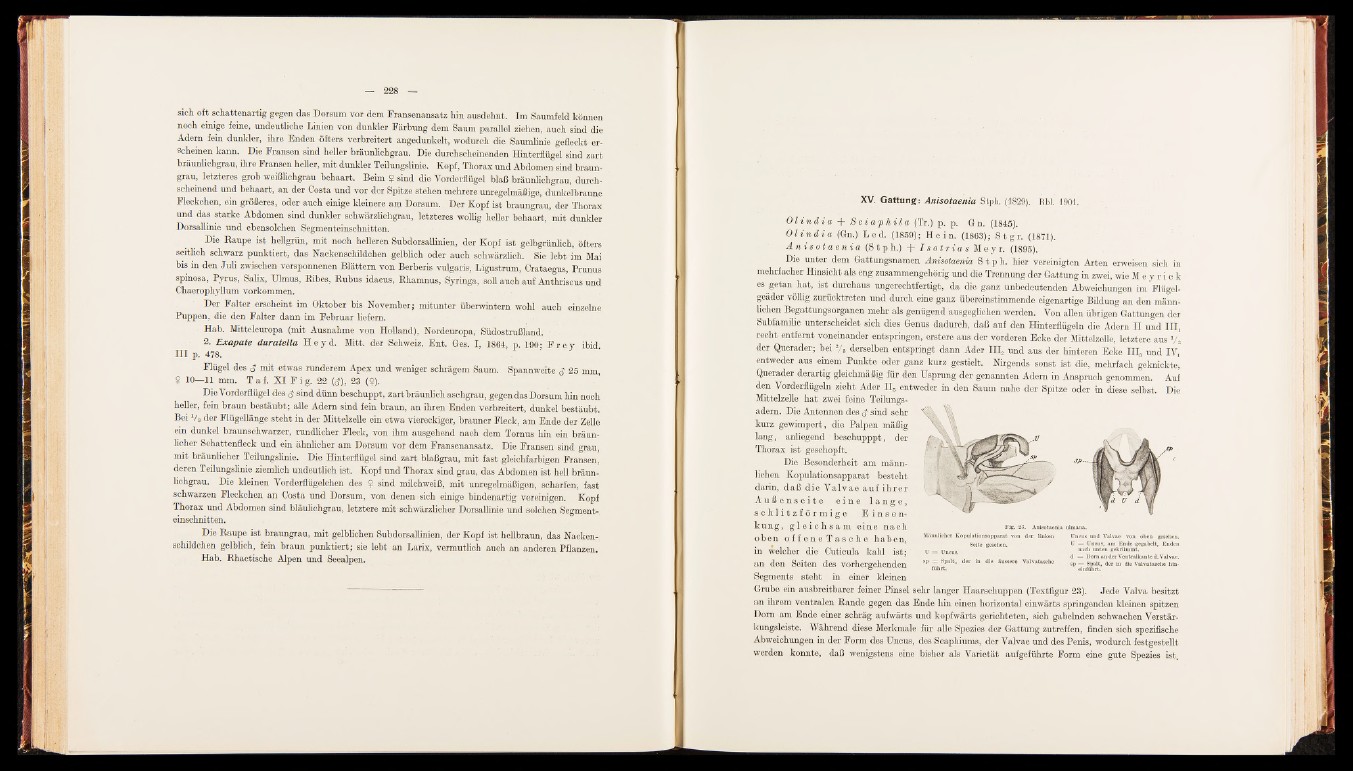

Die Antennen des $ sind sehr

kurz gewimpert, die Palpen mäßig

lang, anliegend beschupppt, der

Thorax ist geschöpft.

Die Besonderheit am männlichen

Kopulationsapparat besteht

darin, daß die Val väe auf i hr er

A u ß e n s e i t e e i n e l a n g e ,

s c h l i t z f ö r m i g e E i n s e n kung,

g l e i c h s a m eine nach

Fig. 23. Anisotaenia ulmana.

Männlicher Kopulationsapparat von der linken Uncus

oben o f f e n e T a s c h e h aben,

und Valvae von oben gesehen.

Seite gesehen.

U = Uncus, am linde gegabelt, Enden

in welcher die Cuticula kahl ist;

U ^ ü Uncus.' I

nach unten gekrümmt,

d = Dom an der Ventralkante d. Valvae.

an den Seiten des vorhergehenden

sp = Spalt, der in die äussere Valvatasche

sp = Spalt, der in die Valvatasche hin-

führt.

einftthrt.

Segments steht in einer kleinen

Grube ein ausbreitbarer feiner Pinsel sehr langer Haarschuppen (Textfigur 23). Jede Valva besitzt

an ihrem ventralen Rande gegen das Ende hin einen horizontal einwärts springenden kleinen spitzen

Dorn am Ende einer schräg aufwärts und kopfwärts gerichteten, sich gabelnden schwachen Verstärkungsleiste.

Während diese Merkmale für alle Spezies der Gattung zutreffen, finden sich spezifische

Abweichungen in der Form des Uncus, des Scaphiums, der Valvae und des Penis, wodurch festgestellt

werden konnte, daß wenigstens eine bisher als Varietät aufgeführte Form eine gute Spezies ist.