IV. Die Embryonalentwicklung.

A. 1. Entwicklungsperiode.

Ei und Eireifung.

D a s E i. In dem später noch zu beschreibenden Ovarium der Miastorlarven kommen

E i f o l l i k e l zur Ausbildung, die mit den Follikeln anderer Insekten vollkommen übereinstimmen.

Sie besitzen ellipsoide Gestalt und bestehen aus Eikammer, Nährkammer und dem Follikelepithel.

Fig. 5 bringt einen ausgewachsenen Eifollikel zur Anschauung. Seine Länge beträgt 0,12 mm, seine

Breite 0,08 mm. Ungefähr s/s des Follikels nimmt die Eikammer (EK) in Anspruch. Sie besitzt den

morphologischen Wert einer Eizelle, bestehend aus dem Protoplasmaleibe und dem Eikern oder

Keimbläschen. Sie ist in der Zellenfolge der Keimbahn als Oocyte I. Ordnung zu bezeichnen. Das

K e i m b l ä s c h e n liegt stark exzentrisch, nahe der Oberfläche des Eies. Es ist hier ein Stück

von der Nährkammer abgerückt, während es in noch jüngeren Follikeln dieser unmittelbar anliegt

und dann aucb eine etwas unregelmäßige Gestalt aufweist. In dem vorliegenden Präparat ist es

wohl gerundet, etwas länger als breit und hat einen mittleren Durchmesser von 30 |x, es besitzt

demnach eine bedeutende Größe. Durch eine sehr deutliche Membran ist es gegen seine Umgebung

abgegrenzt. Am lebenden Objekt erscheint es als ein heller, stark lichtbrechender Körper mit einem

noch helleren inneren Fleck. Von einem solchen ist jedoch am konservierten Material nichts wahrzunehmen.

Das Kerninnere präsentiert sich hier vielmehr als ein feinmaschiges Netzwerk von achromatischer

Substanz, in dem das Chromatin in Form zahlloser, winziger Körnchen und auch einiger

gröberer Partikel suspendiert ist. Fig. 5 läßt zum Teil eine reihenweise Anordnung dieser Partikel

erkennen.

Der umfangreiche Körper der Eizelle wird aufgebaut ans zwei scharf unterschiedenen

Substanzen, dem eigentlichen Protoplasma oder Bildungsdotter und dem Deutoplasma oder Nahrungsdotter.

Das Protoplasma steht an Masse weit zurück, es ist etwas reichlicher unmittelbar am mittleren

Teil der Nährkammer angesammelt, umgibt in sehr dünner Lage das Keimbläschen und durchzieht

in Form vielfach verästelter und anastomosierender Stränge die ganze Zelle. Es tritt auch an die

Oberfläche heran, doch ist von einem einheitlichen „Keimhautblastem“ im Sinne Weismanns keine

Spur zu sehen. Ganz auffällig ist eine Ansammlung von Protoplasma am hinteren Eipol. Sie wird

durch Anilin- und Karminfarben tiefer tingiert als das übrige Plasma und macht den Eindruck einer

außerordentlich verdichteten Substanz. Ich werde sie später wiederholt erwähnen müssen und will

sie als p o 1 a r e s P l a sm a bezeichnen. Im übrigen zeigt das Protoplasma die bekannte wabige

Struktur, welche nach Fixation mit Flemming’scher Lösung und Färbung nach der Heidenhain’sehen

Methode in besonderer Klarbeit zu erkennen ist. Dieselbe Methode läßt auch Unterschiede im

Deutoplasma hervortreten. In Fig. 5 erscheint das Deutoplasma als eine farblose Substanz, in welche

eine Unzahl von gelbbraunen Tropfen eingelagert ist. Die Größe der letzteren ist sehr variabel.

Manchmal ist ihre Zahl viel geringer, dafür aber ihr Volumen beträchtlicher; die „Dötterkugeln“

können sogar trotz gleicher Behandlung in anderen Eiern fast völlig fehlen, woraus man erkennt,

daß das Deutoplasma im Leben des Eis bedeutenden Wandlungen unterworfen ist.

Im vorderen Abschnitt des Follikels liegt die N ä h r k a m m e r (NK). Sie ist ein Syncytium

von etwas über 20 Zellen. In dem abgebildeten Follikel habe ich 24 Kerne in der Nährkammer

festgestellt. Die großen Kerne enthalten einen etwas unregelmäßig gestalteten zentralen Nucleolus,

der oft die Hälfte des Kerndurchmessers erreicht. Er ist auch am lebenden Material als stark lichtbrechender

Körper klar zu erkennen. Um den Nucleolus gruppiert sich das Chromatin in Form

zahlreicher Brocken und Körnchen. In Eiern, die mit Formol-Alkohol-Essigsäure fixiert wurden,

wird der Nucleolus nur sehr schwach gefärbt, im Gegensatz zu den stark färbbaren Chromatin-

partikeln. Man muß ihn deshalb wohl als einen aus Plastin oder Paranuclein bestehenden Körper

betrachten. Der übrige Raum der Nährkammer ist vollständig mit Protoplasma erfüllt, Nähr-

snbstanzen scheinen gänzlich zu fehlen, besonders ist von den oben beschriebenen Dotterkugeln keine

einzige zu sehen. Die Bezeichnung Nährkammer trifft also nicht das Richtige; denn dieser Teil des

Follikels ist eigentlich eine Protoplasmakammer, was sich auch am lebenden Follikel kundgibt, indem

die Nährkammer hell und durchsichtig erscheint, während die mit Dotter erfüllte Eikammer fast

undurchsichtig ist und oft kaum das Keimbläschen erkennen läßt. Gegen die Eikammer ist die Nährkammer

durch eine Membran abgegrenzt. Stellenweise aber, besonders in der mittleren Partie, zeigt

sich der Kontur geschwunden. Man findet oft einen vollständigen kontinuierlichen Übergang von

dem Plasma der Nährkammer in dasjenige der Eikammer hinein, und muß wohl annehmen, daß durch

Fusion der trennenden Membran ein unmittelbarer Übertritt des Protoplasmas der Nährkammer

in die Eizelle erfolgt, was auf späteren Stadien noch viel wahrscheinlicher wird.

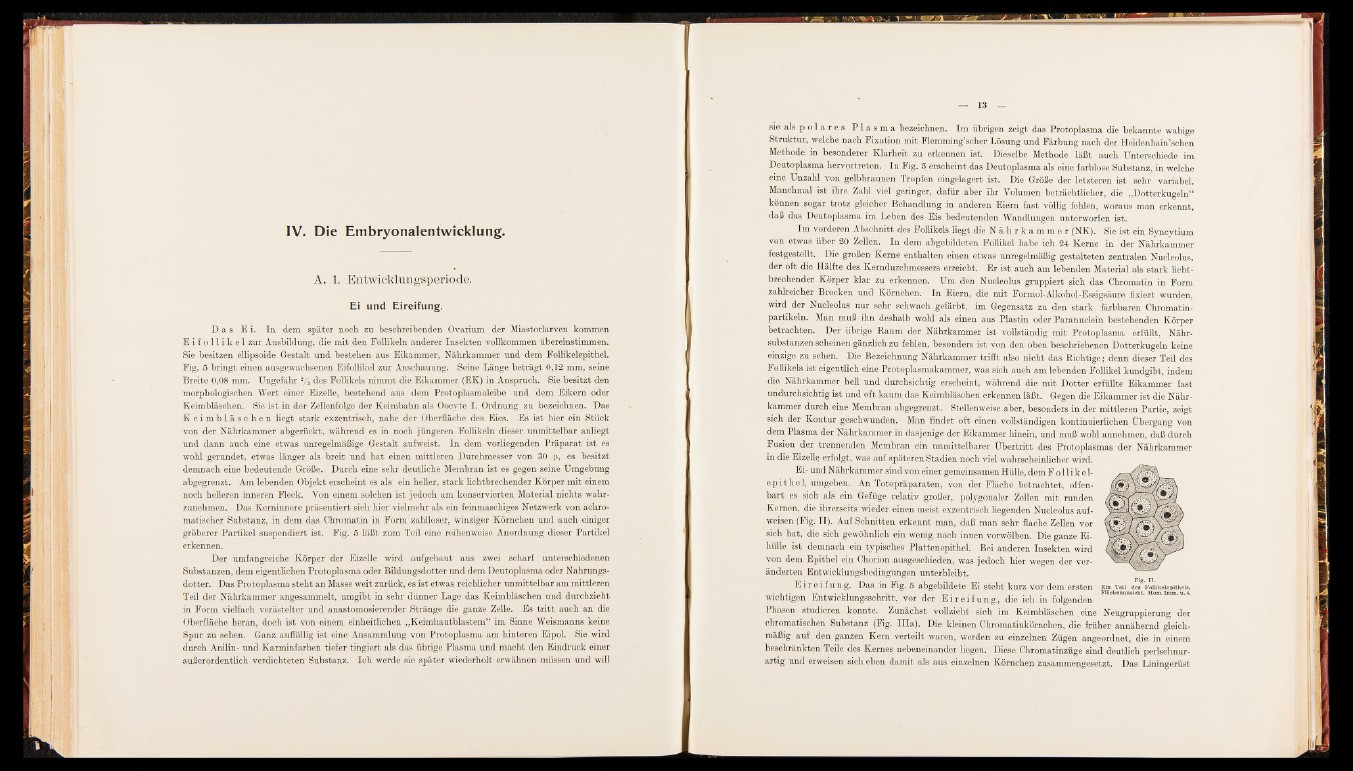

Ei- und Nährkammer sind von einer gemeinsamen Hülle, dem F o llik e lepi

thel , umgeben. An Totopräparaten, von der Fläche betrachtet, offenbart

es sich als ein Gefüge relativ großer, polygonaler Zellen mit runden

Kernen, die ihrerseits wieder einen meist exzentrisch liegenden Nucleolus aufweisen

(Fig. II). Auf Schnitten erkennt man, daß man sehr flache Zellen vor

sich hat, die sich gewöhnlich ein wenig nach innen vorwölben. Die ganze Eihülle

ist demnach ein typisches Plattenepithel. Bei anderen Insekten wird

von dem Epithel ein Chorion ausgeschieden, was jedoch hier wegen der veränderten

Entwicklungsbedingungen unterbleibt.

Ei r ei fung. Das in Fig. 5 abgebildete Ei steht kurz vor dem ersten Ein Teil des Foiiikeiepitheis,

' • i , • -rn > • 1 i * j i i „ Flächenansicht. Hom. Imm. u. 4. wichtigen Entwicklungsschritt, vor der Ei r e i f u n g , die ich in folgenden

Phasen studieren konnte. Zunächst vollzieht sich im Keimbläschen eine Neugruppierung der

chromatischen Substanz (Fig. IHa). Die kleinen Chromatinkörncben, die früher annähernd gleichmäßig

auf den ganzen Kern verteilt waren, werden zu einzelnen Zügen angeordnet, die in einem

beschränkten Teile des Kernes nebeneinander liegen. Diese Chromatinzüge sind deutlich perlschnurartig

und erweisen sich eben damit als aus einzelnen Körnchen zusammengesetzt. Das Liningerüst