Chromosomen zu bivalenten Tetraden. Diese werden durch die eine Reifungsteilung äqual geteilt,

während durch die andere ihre Komponenten, also differente Chromosomen, von einander getrennt

werden und dadurch eine Reduktion der Chromosomenzahl auf die Hälfte herbeigeführt wird. Wie

verhalten sich nun in dieser Beziehung die parthenogenetischen Eier der Miastorlarven? Trotzdem

daß hier nur eine Reifungsteilung vollzogen wird, ist die Möglichkeit einer Tetradenbildung und einer

Reduktion der Chromosomenzahl nicht ohne weiteres ausgeschlossen; denn es sind eine große Zahl

von Fällen bekannt, bei denen gerade die erste Reifungsteilung in Form einer Reduktionsteilung

von statten geht, was z. B. für Ophryotrocha zutrifft und in neuester Zeit besonders von Montgomery

(61) für zahlreiche Hemipterenspezies festgestellt wurde.

Zur Entscheidung über diese Frage ist vor allen Dingen die Feststellung der C h r o m o s

o m e n z a h l erforderlich. Ich habe in dieser Beziehung die mir vorliegenden Richtungsspindeln

der Miastoreier eingehend untersucht. Die in Fig. Ille abgebildete Richtungsspindel im

Stadium der Metakinese bietet besonders distinkte Verhältnisse. Ich zählte hier 42 Chromosomen,

sodaß also auf jede Tochterplatte einundzwanzig Chromosomen entfallen. In 5 weiteren Spindeln

von diesem Stadium ergaben sich folgende Chromosomenzahlen: 40, 40, 43, 46, 47, woraus sich für

die Tochterplatten ein Bestand von 20—24 Chromosomen ergibt. In drei Asterstadien zählte ich je

24 Chromosomen, und ein Diasterstadium enthielt ebenfalls in jeder Tochterplatte 24 Chromosomen.

Die Resultate schwanken also zwischen 20 und 24, und es ist mir nicht möglich, die Chromosomenzahl

absolut anzugeben; doch ist es wahrscheinlich, daß sie eine gerade Zahl ist, also 20, 22 oder 24,

und weiter hat die geringere Zahl, 20 oder 22, die größere Wahrscheinlichkeit für sich, was ich noch

später erörtern werde. Übrigens braucht man die Schwankungen der Chromosomenzahl nicht bloß

auf Beobachtungsfehler zurückzuführen, sie könnten tatsächlicher Natur sein, da ja sogar Ascaris

megalocephala mit seinen einfachen Chromatinverhältnissen und andere Tiere ebenfalls derartige

Schwankungen aufweisen.

Die hier in der Richtungsspindel beobachtete Chromosomenzahl kehrt bei den Teilungen des

Furchungskerns und seiner Abkömmlinge wieder. Auch dort habe ich die Chromosomenzahl auf

20—24 festgestellt, was ich hier vorausschicken will. Es findet demnach durch die Reifungsteilung

eine Zahlenreduktion nicht statt, vielmehr verläuft sie als ganz regelrechte Äquationsteilung, und ihre

Spindelfiguren entsprechen ja auch in allen ihren Phasen dem Typus der Eumitose. In den Äquatorialplatten,

besonders bei Polansicht (Fig. lila ), erkennt man, daß man einfache Chromosomen vor sich

hat. Von einer Tetradenbildung ist keine Spur zu sehen. Die eigenartigen Vorgänge im Keimbläschen,

die sonst bei befruchtungsbedürftigen Eiern den Reifungsteilungen vorausgehen, kommen

also hier ganz in Wegfall, und auch darin erkennt man eine vollständige Anpassung an die partheno-

genetische Entwicklung.

Das Auszählen der Chromosomen ist bei der relativ großen Zahl der Chromosomen, bei ihrer

Kleinheit und ihrer meist recht dichten Lagerung oft mit sehr erheblichen Schwierigkeiten verknüpft.

Dazu kommt, daß die Richtungsspindeln bei einer Schnittdicke von 5 |J- meist auf 3 Schnitte verteilt

sind und ich daher mit der Möglichkeit rechnen mußte, zerschnittene Chromosomen doppelt zu zählen.

Ich fand deshalb in diesen Spindeln die Chromosomenzahl auch immer etwas zu hoch. Die oben

angeführten Spindeln sind jedoch sämtlich Schnitten von 10 |x Dicke entnommen und sind ganz oder

in ihrer Hauptmasse auf einem einzigen Schnitte enthalten, bieten also die günstigsten Verhältnisse

dar. Überhaupt erwiesen sich 10 ja starke Schnitte auch für das Studium der Embryonalentwicklung

als am besten geeignet.

Eifurchung, Urgeschlechtszelle, Diminutions- und Reduktionsprozeß.

Fu r c h u n . g . Das gereifte Miastor-Ei beginnt nun seine Embryonalentwicklung, indem es

zunächst in die F u r c h u n g s p e r i o d e eintritt. Der in der zentralen Plasmamasse ruhende

Furchungskern gewinnt unregelmäßige Gestalt, löst die Membran auf und bildet die Chromosomen

aus. Diese ordnen sich in der entstehenden Spindel zur Äquatorialplatte, ihre Spalthälften rücken

auseinander und gruppieren sich zuletzt zu den Tochterplatten an den Polen. Alle diese Phasen

liegen fixiert in meinen Präparaten vor. Fig. 9 zeigt die Furchungsspindel im Stadium der Metakinese.

Sie liegt ungefähr in der Mitte der mächtigen Plasmamasse, ihre Achse verläuft in der Längsrichtung

dös Eies. Dieselbe Figur läßt zugleich die übrigen Verhältnisse überschauen. Die Nährkammer

besteht fast nur noch aus den großen Kernen, die dicht gedrängt nebeneinander liegen. Sie besitzen

noch die großen zentralen Nucleolen, das Chromatin aber hat sich zu Fäden umgeformt von wurmartiger

oder korkzieherartiger Gestalt und erweckt damit den Eindruck der Degeneration. Auf

demselben Schnitte wurde zugleich der Richtungskörper getroffen. Er befindet sich gleichfalls in

Mitose, doch ist er in der Phase etwas hinter dem Furchungskern zurück. Seine Spindel ist tangential

in die Längsrichtung des Eies eingestellt. Wie noch weitere Präparate ergeben, verläuft auch die

Teilung des Richtungskörpers nach dem eumitotischen Modus.

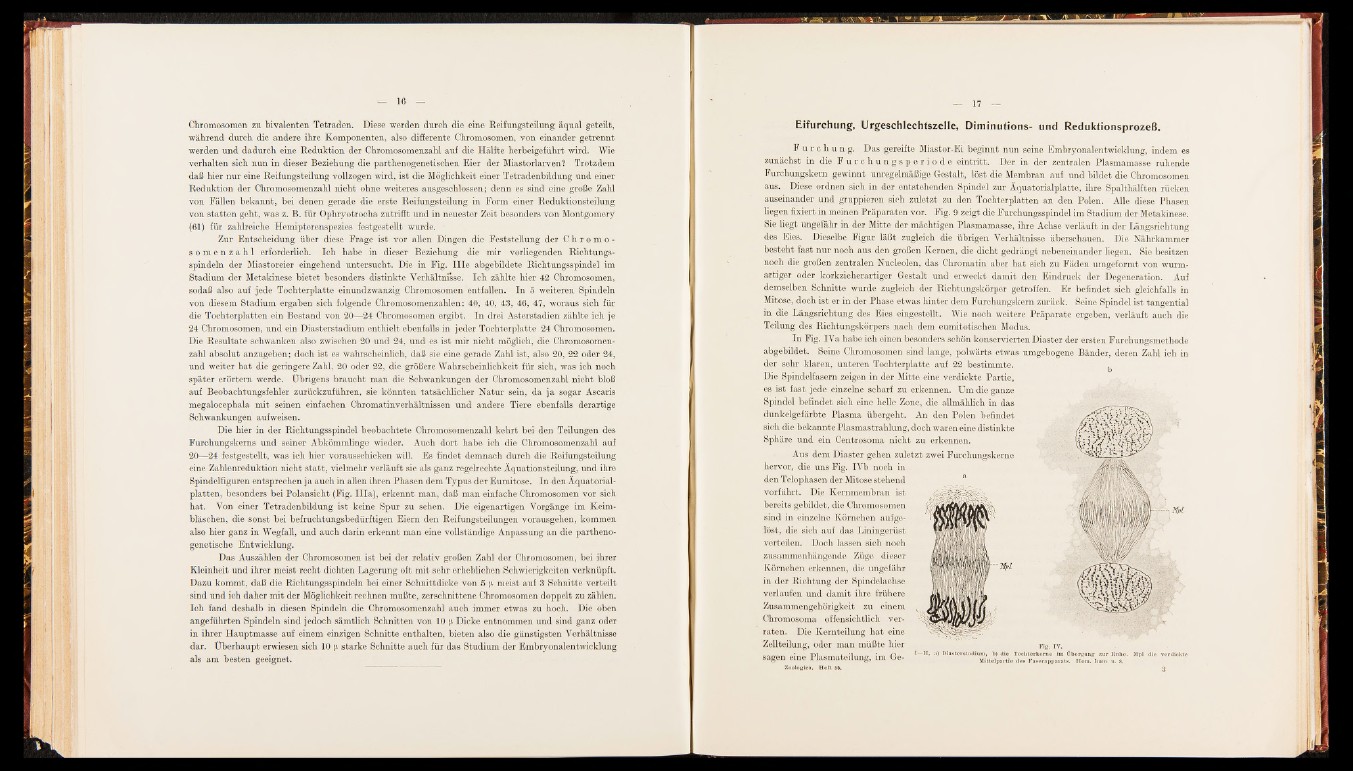

In Fig. IVa habe ich einen besonders schön konservierten Diaster der ersten Furchungsmethode

abgebildet. Seine Chromosomen sind lange, polwärts etwas umgebogene Bänder, deren Zahl ich in

der sehr klaren, unteren Tochterplatte auf 22 bestimmte.

Die Spindelfasem zeigen in der Mitte eine verdickte Partie,

es ist fast jede einzelne scharf zu erkennen. Um die ganze

Spindel befindet sich eine helle Zone, die allmählich in das

dunkelgefärbte Plasma übergeht. An den Polen befindet

sich die bekannte Plasmastrahlung, doch waren eine distinkte

Sphäre und ein Centrosoma nicht zu erkennen.

Aus dem Diaster gehen zuletzt zwei Furchungskerne

hervor., die uns Fig. IVb noch in

den Telophasen der Mitose stehend

vorführt. Die Kernmembran ist I

bereits gebildet, die Chromosomen

sind in einzelne Körnchen aufgelöst,

die sich auf das Liningerüst

verteilen. Doch lassen sich noch

zusammenhängende Züge dieser

Körnchen erkennen, die ungefähr

in der Richtung der Spindelachse

verlaufen und damit ihre frühere

Zusammengehörigkeit zu einem

Chrom'osoma offensichtlich verraten.

Die Kernteilung hat eine

Zellteilung, oder man müßte hier

sagen eine Plasmateilung, im Geäpilp

um, b) die Tochterkeri

Mittelpartie des Fasern

i Obergang z

its .' Hom. Tin